レジェンド 07:日本とフランスの架け橋となったイギリス人、イアン・ギブソン。

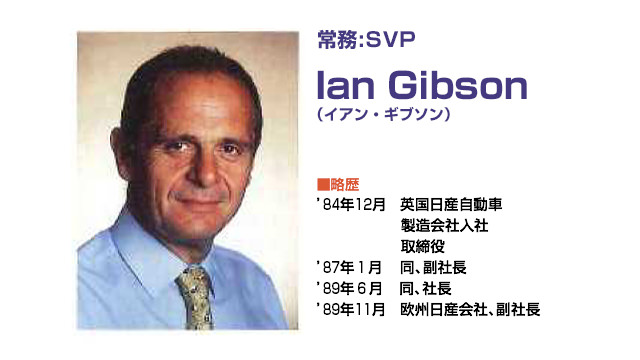

イアン・ギブソン

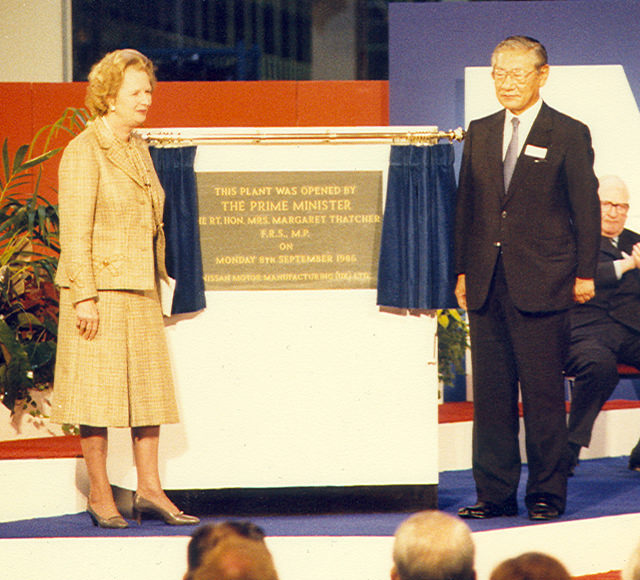

大学卒業後、1968年にフォードへ入社。主に経営管理者として労使関係や生産関係等に携わる。1984年に英国日産へ転職。同年、英国サンダーランド工場(NMUK)が操業を開始し、購買・生産コントロール部門担当ディレクターを務める。

1987年には同部門のチーフエグゼクティブに就任。1990年から欧州日産テクノロジーセンターのディレクターも兼務、1997年には日産モトールイベリカのMDに就任。1999年に日本人以外で初の日産自動車常務に就任、そして欧州日産社長となる。1990年、CBE(Commander of the British Empire:大英帝国勲章第三位)、1999年には「ナイト」を叙任し「サー」の称号を授かる。2001年に日産を去り、その後、Trinity Mirror(「デイリーミラー」紙の親会社)の会長職などを歴任し、2013年現在は英国を代表するスーパーマーケットチェーン「WM MORRISON」の会長職を務めている。

ギャップは必ず埋まる

大学を卒業後、フォードへ入社したギブソンは労使関係や生産関係の職に就き、約15年をそこで過ごした。

「自動車会社か飛行機会社で悩みましたが、飛行機は自分で所有することができないので、より身近な自動車を選びました(笑)」

その後、1984年に日産自動車へ転職。自動車会社を渡り歩くこと自体は珍しい話ではないが、アメリカの自動車会社に勤めたイギリス人が日本の自動車会社へ移る心境とはどのようなものだったのだろう。

入社直後の数ヵ月は大きな問題もなく過ぎていったという。ところが、さまざまな局面に遭遇していくうちに、カルチャーショックを受けることになる。

「たくさんのカルチャーショックがありましたが、意志決定がとても不透明だったこともそのひとつです。欧米では決まり事があるときは、それにかかわるスタッフが一堂に会し、それぞれの意見を述べ、そして最終決断を下します。日本企業の場合は何か決めようとすると、いつの間にか深い霧に包まれてしまい、何が起きているのかよく分からず、霧が晴れるとすべてが決まっている、という感じでした」

異なる企業文化を学ぶ

日本人のスタッフは一生懸命に欧米式を学ぼうとし、欧米のスタッフは日本式を真剣に理解しようとした。お互いがお互いを学ぶことで、共に問題を解決していこうという雰囲気が次第に出来上がっていったという。

「特に生産現場における『カイゼン』という考え方と、現場を見て理解して現場目線で考えるやり方は素晴らしかった。我々欧米人も多くのことを日本から学びました」

この欧米式と日本式のいいところを持ち寄ったコラボレーションが、サンダーランド工場のスタイルとなり、後にドイツやスペインなど欧州の日産全体へ広まっていった。

ギブソンにとっては、まさに働き盛りだった時期のほとんどすべてを費やしたサンダーランド工場。イギリス人従業員の会社に対するロイヤリティーは非常に高く、工場の制服を着て海外出張に赴く者もいたと聞く。ギブソンは当時、一緒に働いていたスタッフと今でも交流があるそうだ。彼にとってそこは、どんな場所なのだろう。

「良い思い出も大変だった思い出もたくさんあります。家族であり子供であり、大学のような場所でもあります。 在籍中にはたくさんの若い人を雇いました。彼らもいまでは40代から50代になり、会社で重要なポジションについています。中には役員になった人もいます。若い頃から知っている顔ばかりですから、父親のような気分でもあり、だからこそ、家族や子供のように感じるのです。ますます活躍してほしいと願っています。

本当にいろんなことを教わりました。会社勤めというよりも、学生として毎日学校へ通っているみたいでもありましたね。辛いことも楽しいこともありました。でも、とてもチャレンジングで、いつもポジティブに取り組むことができました」

誇るべき日産の歴史

「当時、日産は欧州で16ヵ国と取引をしていましたが、マーケットごとに日産のポジションやブランドイメージは微妙に異なっていました。欧州の一部の地域では、日本からの輸入台数が制限されていたので、シェアを大きく伸ばすことが事実上不可能でした。しかし、サンダーランド工場の本格操業により、イギリスから供給できるようになって、あらたに共通したブランドイメージを構築するチャンスが巡ってきたのです。

同時にディーラーシップの再構築にも取り組みました。欧州のディーラーは家族経営が多く、これはなかなか大変でしたが、1993年後半から本格的に始め、各国ごとに新しいディーラーシップを作り上げていきました」

しかしその後、日産はかつてない危機に陥ることになる。

「90年代後半になると、欧州で実際の販売台数とマーケティング戦略にズレが生じ始めたのです。そして利益が十分に出なくなってきた。これを早急にカイゼンする必要に迫られたのです。まずは生産側のコストを削減し、浮いたお金をマーケティングに使うという戦略をとりました。通常、コスト削減自体はそれほど難しいことではありません。むろん販売台数が増加傾向にあればの話ですが。一方、当時の日産はコストを削減しても販売台数はフラットだった。でもやるしかなかったのです。プラットフォーム戦略を構築しはじめたり、生産ラインを改良することで、コスト削減に挑みました。一発逆転のマジックのようなものはなく、小さいことをコツコツと積み重ねて、この難局を乗り切ろうとしました」

そして1999年。日産自動車はルノーとアライアンスを締結する。その際、日本人以外で初めての日産自動車常務に就任し、欧州日産の代表としてアライアンス活動の最前線に携わったのがギブソンだった。

今日の成功は今後の成功の礎に

ところが、実際にルノー側の人間と話をしてみると驚くことばかりだったのです。彼らはとてもオープンで、日産から多くのことを学びたいという姿勢を前面に出していました。もちろん、予想通り日産とのアライアンスに反対する人もいましたが。 話を進める中で、個人的にはとても前向きにこの締結を捉えていました。良好な関係が築けるという感触がありましたし、販売戦略的にも日産にとっては有益だと思ったからです。当時欧州でルノーは12%ものシェアを誇っていましたが、日産はわずか5%に過ぎませんでした。このふたつがアライアンスを組むわけですから、この判断はやはり正しかったと今でも思っています。」

アライアンス締結から13年。2012年、日産は、イギリス/スペイン/フランス/ポルトガル/ベルギーで、アジア系メーカーの中でナンバー1の市場占有率を記録した。

「商品の合理的な価値こそが強みだと思います。品質、信頼性、耐久性、経済性、そして商品力が常に一貫して備わっていて、これがお客さまに支持されている。最近では、それにエモーショナルという新たな価値も加わってきました。デザインやエンジンのフィーリングなどがヨーロピアンテイストになってきたように見受けられます。これが成功の理由ではないでしょうか」

今日の成功は今後の成功の礎にもなるとギブソンは語る。そして日産の仕事に携わるすべての人は、もっとこのことに注視するべきだと言う。

「1990年にプリメーラが登場してから約四半期という短い期間で、日産は欧州におけるブランドを確立した。この事実は、みなさんがもっと誇りに思っていいことなのです。欧州メーカーでは100年なんて歴史は当たり前なのに、日産はそのたった4分の1の時間で達成することができたのですから。これは本当に素晴らしいことですし、今後の25年も日産のプレゼンスをさらに強固なものにするべく、頑張っていただきたいと願っています」

ライタープロフィール

渡辺 慎太郎 / Shintaro Watanabe

1966年東京生まれ。アメリカの大学を卒業後、自動車専門誌「ル・ボラン」の編集者を経て1998年にカーグラフィック編集部へ。2003年に退職し、編集プロダクション「(有)MPI」の代表を務めるとともに、自動車ジャーナリストとしても活動を始める。現在はカーグラフィックの編集長も務める。