レジェンド 03:天職に就いた男、加藤 博義。

加藤 博義

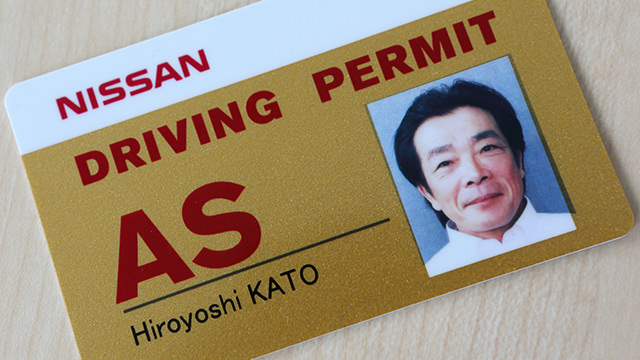

1957年9月5日、秋田に生まれる。中学校を卒業後、日産工業専門学校(当時)へ入学。1976年に日産自動車(株)に入社。第一車両実験部第三車両実験課へ配属となり、セドリック(330)を担当したのちフェアレディZ(S130)のチームに加わる。1988年にはシャシー実験部第三シャシー実験課でGT-R(R32)を担当。1993年から第一商品実験部第一運動性能実験課に配属、GT-R(R33、R34)、スカイライン(V35)、フェアレディZ(Z33)などの開発に携わる。2008年には車両実験部テクニカルマイスターとなり、ニッサン/インフィニティの車両運動性能全般を担当、現在に至る。2003年に厚生労働省管轄の「現代の名工」を受賞、翌2004年には「黄綬褒章」を受賞する。

免許がない

梶山季之作の「黒の試走車」は、自動車メーカー間の熾烈な競争を描いた小説で、後に映画にもなった著名な作品。これを小学生の時に読み、自分の一生を捧げるべき仕事を早々に見出した男がいた。今回の主人公にして車両実験部のテクニカルマイスター、加藤博義である。

「もともとクルマが好きで、その頃のクルマ好きの男子なら誰もが思うように、最初はレーシングドライバーになりたいなと。でも両親に『競争自動車の運転手なんて危ないからダメ』と言われて(笑)。たまたま読んだこの小説の『試走車』って言葉がなんだかとても新鮮で、世の中にはテストドライバーって仕事があることを知ったんです。レーシングドライバーみたいにクルマが運転できて、しかも給料がもらえるなんて夢のような仕事じゃないかと。両親も、自動車メーカーならそんなに危ないことはさせられないだろうと思ったらしく、了承してくれました」

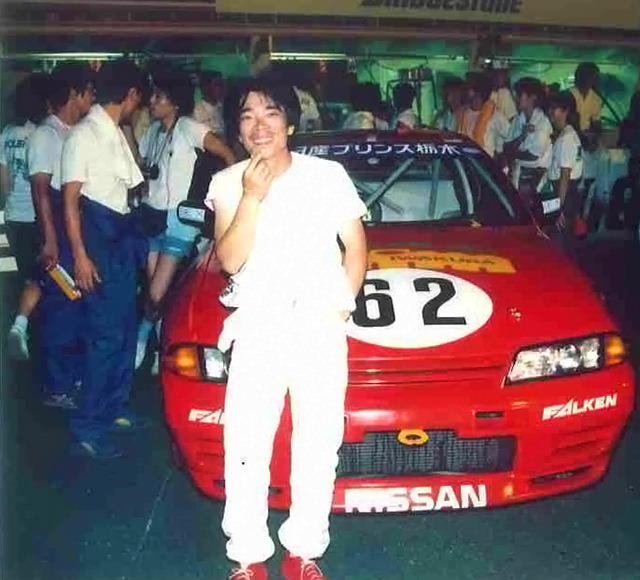

少しでも早く運転技術を身につけようと、やみくもに走っていた1985年頃。チームで社内表彰を受けた時の写真。

VGターボを搭載したローレルの実験車両と共に。加藤が30歳の頃。

中学2年生の時、進路を決めるべくいろいろと調べたところ、トヨタ自動車と日産自動車が学校を持っていることを知る。「サファリラリーで活躍していた黒と赤のZが格好良くて、だったら日産しかない」というシンプルな理由で日産工業専門学校(当時)への進学を決めた。機械整備などを学ぶ自動車科に入学以来、先生に事あるごとに「テストドライバーになりたい」と陳情していたという。当時の日産工業専門学校は、3年生になると日産自動車で実習し、学生と社会人の二足のわらじを履くシステムになっていた。テストドライバーを熱望する加藤の気持ちを汲んだ担任の取り計らいなどもあり、追浜の車両実験部への配属が決まる。

「でもね、ひとつだけ問題があった。まだ17歳だったから運転免許を持っていなかったんです。テストドライバー志望なのに(笑)」

加藤は以来、テストドライバー一筋の人生を送っているが

「後にも先にも、免許がないのに車両実験部に入ってきたのは自分と同期のもうひとりだけ」と振り返る。18歳になるのを指折り数え、ようやくその時が来た。保証人になってもらおうと、自動車教習所の入校申し込み書を上司に持っていくが、そこで思いもかけぬ言葉を耳にする。

「お前はこれから、お客さまに乗っていただくクルマを作るテストドライバーになるというのに、素人から運転を教わるのか」

当時、二俣川の免許試験場ではセドリック(130型)が使われていて、加藤は社内で同じタイプのクルマを見つけ、自分で運転の練習をしようとすると「まずはこのクルマをバラしてみろ」と上司に言われる。

「ただバラすんじゃなくて、エンジンもトランスミッションもギヤひとつになるまでやらされました。やっと終わったら、今度は元に戻せと(笑)。きっと上司は整備に関するスキルを見たかったんでしょう。あとは、自分で乗るクルマなんだから、自分で整備して万全の状態にせよ、ということだと思います」

R31スカイラインのボディに、R32 GT-Rの四輪駆動システムを組み込んで氷上のテストを行っている1986年頃の貴重な1枚。

初めての壁

ようやく運転許可が出て、テストコース隅のスペースに自ら線を引いて交差点などを書き、手製の道路標識も作り、免許取得のための練習に精を出す。同時に、耐久テストに同乗するなど、現場での仕事に触れる機会も次第に増えていった。

念願の運転免許を取得した加藤は、セドリックの開発チームに配属となる。すると今度は「Zをやりたい」と懇願する。

「だってZに憧れて日産に入ったんですから」

彼の熱意はまたしても上に届き、1年も経たずしてZの開発チームへ異動となった。そこから彼はクルマを運転することに没頭する。

「とにかくむやみやたらに運転してました。『うまくなれ』って先輩に言われたんです。そうはいっても、どうしていいかよく分からなかったから。ちょうど、使わなくなった実験車が1台あったんで、それを使って昼休みも就業後も時間さえあれば運転していました。でも当然のことながらすごい下手。すると先輩が見かねて教えてくれたんです。先輩といっても、第一線で活躍するプロのテストドライバーたちですよ。まさに英才教育です(笑)。ある先輩は、隣に乗ると書類をダッシュボードの上に置くんです。これを動かさないように運転しろと。自分が運転するとすぐにバサッと書類が落ちるのに、先輩が運転すると書類は微動だにしない。根っからの負けず嫌いなもんで、そりゃもう悔しかったですよ」

教習所にも通わず、プライベートでもあまり運転をしていなかった加藤は、結果的に運転に変なクセがまったくついていなかったという。おかげでテストドライバーとして必要な知識と技術を、まるでスポンジに水が染み込んでいくように、凄まじいスピードでたっぷりと吸収することができたそうだ。

R32 GT-Rの発表直後(1989年)、ニュルブルクリンクで行われた試乗会の事前チェック。ニュルブルクリンクの日産ガレージにて。

「辛いとか辞めたいとか思ったことは一度もありませんね。だって大好きなクルマに好きなだけ乗れる。運転はプロ中のプロが教えてくれる。クルマ代もタイヤ代もガソリン代もかからない。さらに毎月25日には給料をいただける。その上、たまに先輩から運転を褒められたりしたら、そりゃもう有頂天です(笑)」

そこまで話すと、加藤はふとあることを思い出したようだった。

「いや、一度もっていうのはウソですね。一度だけ、自分には務まらないかもって思ったことがあります」

それまで和やかだった表情が、一瞬にして険しくなった。

クルマも人ももっと磨け

1990年、筑波サーキットでのN1耐久に参戦。クルマと自分自身を磨くために。

ピットに戻ると、総勢約20名のエンジニアがクルマを取り囲み、原因の解明とその対応に追われた。 「その時です。1台のポルシェがピットに入ってきた。半袖のラフな格好をしたドライバーがクルマから降りてくるとタバコに火をつけ、それをくわえたままクルマを1周してタイヤの状況を確認している。で、タバコを吸い終えると、またコースインしていった。これがたまらなく格好良かった。こっちはレーシングスーツ着て死にものぐるいでテストして、でもクルマは壊れて、みんなで寄ってたかってああでもない、こうでもないとかやってるわけですよ。いつか必ず、クルマも自分もあんなふうになってやるぞと思いましたね。その光景は夢にもよく出てくるんです。ポルシェが日産車に、外人ドライバーの顔が自分になってる夢(笑)」

いつも一緒にいたい

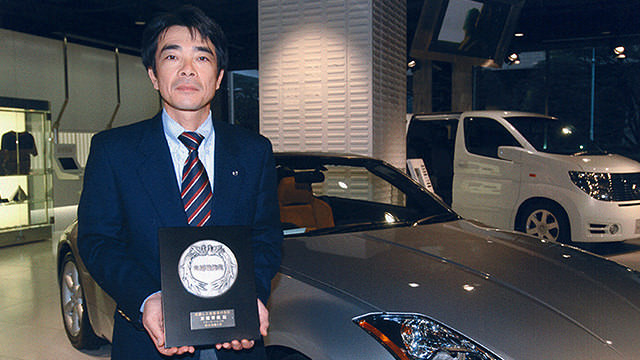

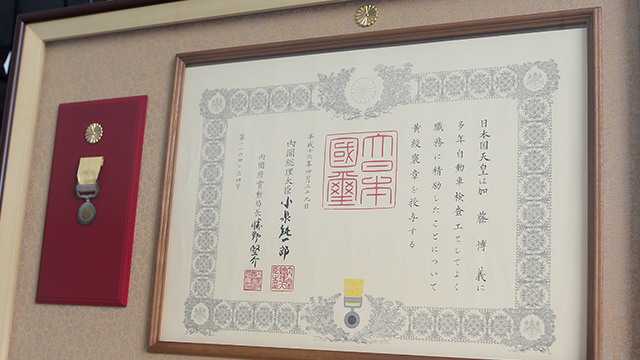

2004年に受賞した「黄綬褒章」。

「カーブではまずブレーキを踏んで減速、フロントに荷重をかけてステアリングを切る、そして曲がるというのが一般的ですが、本当はそんなに速度を落とさなくても、そんなにステアリングを切らなくてもクルマは曲がるはずなんです。でも、それをニュルブルクリンクでやろうとするともの凄い緊張感を伴う。雨なんか降ってたらもう大変。カラダがこっちこちになっちゃう。そこで、試しに指3本だけでステアリングを握ってみたら、やけにスムーズにコーナーへ入っていける。全部の指を使ってしっかり握ってしまうと、操舵が遅れたり切りすぎたりするんですね。タイヤのサイドウォールのよじれをほんの少しだけ押してやるような、そんな微妙なコントロールができたんです」

加藤の独特のスタイルである、3本指での運転方法が生まれた瞬間だった。 いまでは、ニュルブルクリンクのコースマーシャルのみならず、ポルシェなど他メーカーのテストドライバーとも顔見知りになるに至った。自他共に認める、超一流のテストドライバーとなったのである。

そんな彼が、いつも口癖のように言う台詞がある。それが「普段使い」。普通のお客さまが普通にクルマを運転する時のことを示すもので、クルマを開発する上でいつも最優先に掲げている項目でもある。

「僕、この時計いつもしてるんです。チュードルのクロノタイム。でもある人に、そんな時計を毎日してちゃダメだろ、もっと大切にしないとって怒られた。でもね、ずっと昔から憧れていてようやく手に入れた大好きな時計だから、四六時中つけていたいんです。例えばスポーツカーもこれと一緒だと思うわけです。憧れのスポーツカーをやっとの思いで買ったのに、コンビニへ行くのもはばかられるとか、雨の日には乗らないとか、そんなのもったいない。あと、街でスポーツカーを見かけると、ドライバーは満足そうなのに助手席の人が辛そうな顔をしている時がある。やっぱりパートナーや家族も喜んでくれるようなクルマじゃないと意味がない。お父さんがクルマを買っても、家族みんながこのクルマを買ってよかったねと思えるようなプロダクトを、メーカーなら提供するべきなんです」

自らの夢を叶えた男はいま、お客さまの憧れのクルマが夢で終わらないよう、全身全霊を込めてその開発に取り組んでいる。

ライタープロフィール

渡辺 慎太郎 / Shintaro Watanabe

1966年東京生まれ。アメリカの大学を卒業後、自動車専門誌「ル・ボラン」の編集者を経て1998年にカーグラフィック編集部へ。2003年に退職し、編集プロダクション「(有)MPI」の代表を務めるとともに、自動車ジャーナリストとしても活動を始める。現在はカーグラフィックの編集長も務める。