ストーリーズ

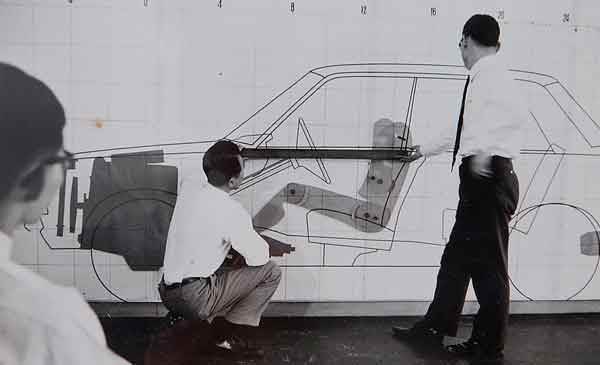

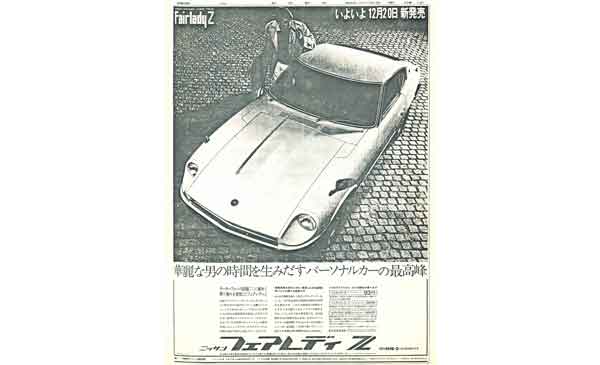

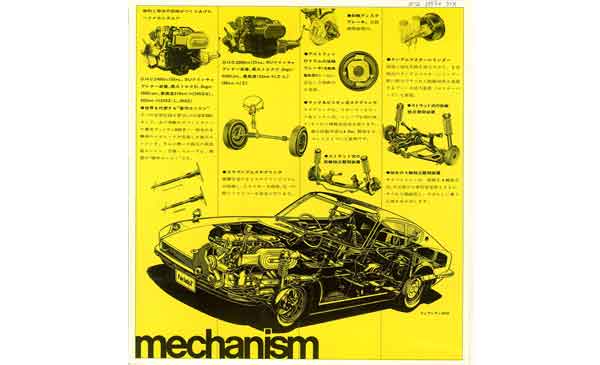

「モノづくり」が生んだ、

「ものがたり」があります。

創業以来、日産は、全力でクルマづくりを続けてきました。 人を動かし、時代を動かすことだけを考えてきました。 前提を疑い、常識をくつがえし、不可能に挑む。 そんな「モノづくり」を、毎日積み重ねていくうちに、 いつしか、そこにはたくさんの「ものがたり」が生まれていました。 ここでは、そんなエピソードのひとつひとつを振り返りながら、 クルマのこれからについて、ご一緒に考えてみたいと思います。

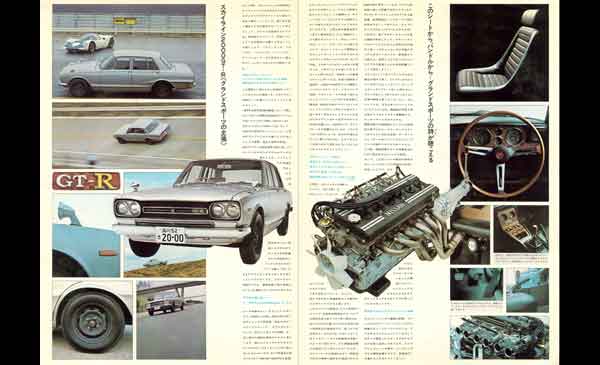

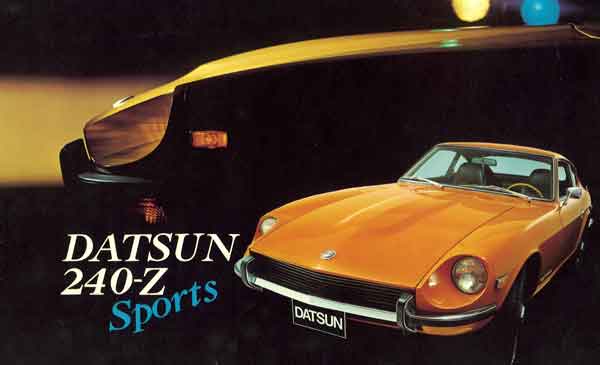

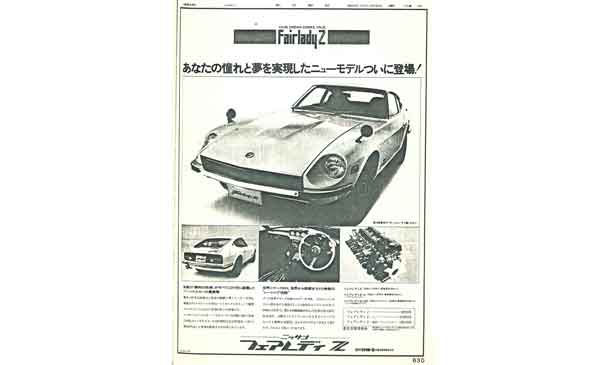

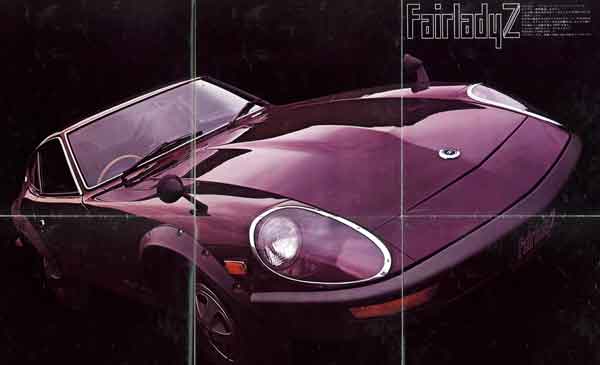

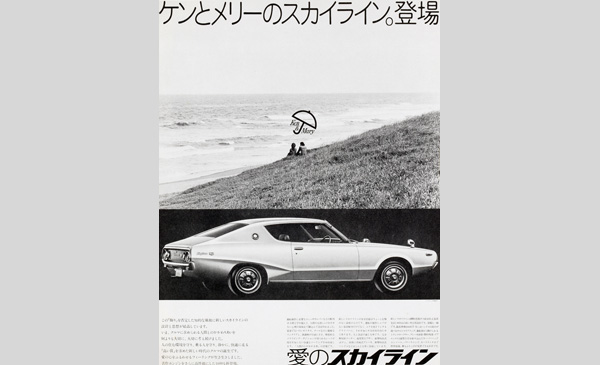

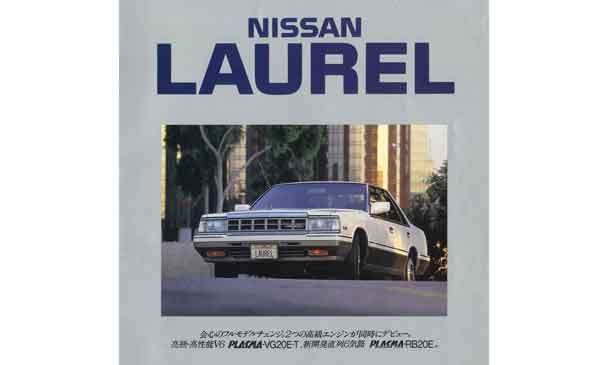

会社と製品の歴史

会社と製品の歴史

日産のこれまでの歩みをご紹介します。