レジェンド 09:デザインは文化を描くもの、佐藤 章蔵。

佐藤 章蔵

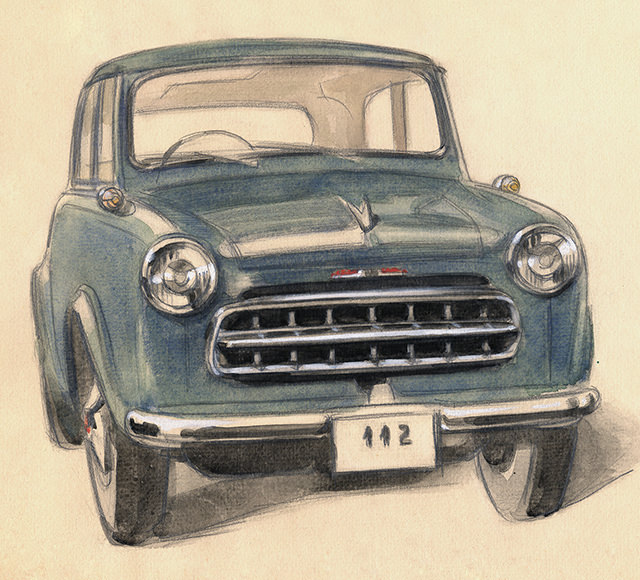

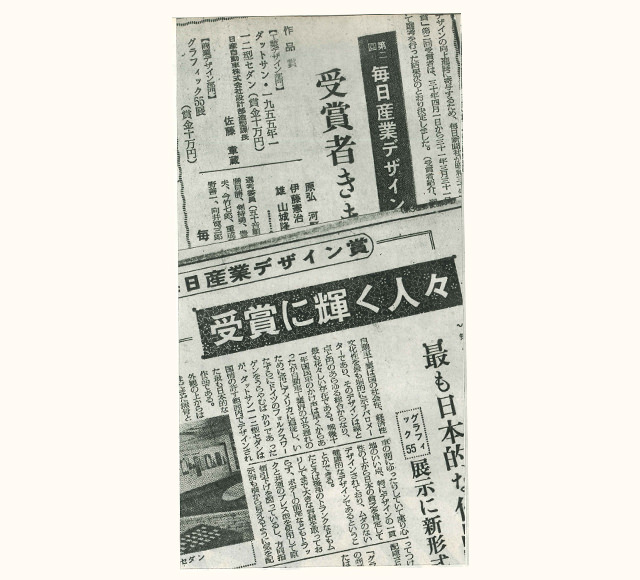

1937(昭和12)年に日産自動車へ入社。1948(昭和23)年に設計部門へ異動し、1950(昭和25)年に車体設計課長、1954(昭和29)年に初代造形課課長を歴任する。初代ブルーバード(310系)は彼のスケッチが元になったとされている。1956(昭和31)年には、毎日新聞社が日本の工業製品のデザイン向上を図って1955(昭和30)年に制定した毎日デザイン賞(工業部門)を、ダットサン・セダン112で受賞。1959(昭和34)年に病気を理由に退社。

正しい仕事をするために

語る人:佐野勇夫

設立されたばかりの造形課へ配属された佐野勇夫。その上司として当時の日産デザインを取り仕切っていたのが佐藤章蔵だった。

イミターチオ・セシリ。

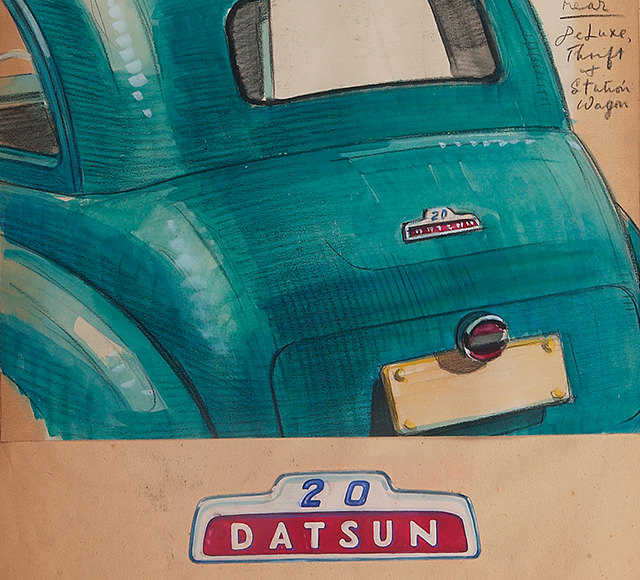

1960年代の自動車雑誌『カーグラフィック』で人気のあった連載「ヴィンテジ・カー見聞録」の著者で、1920年代のクルマを見事な水彩画のイラストで毎月紹介していた。実はこの名前はペンネームであり、本名は佐藤章蔵。つい先日まで現役の日産自動車造形課課長だったため、ペンネームを使わざるを得なかったのである。

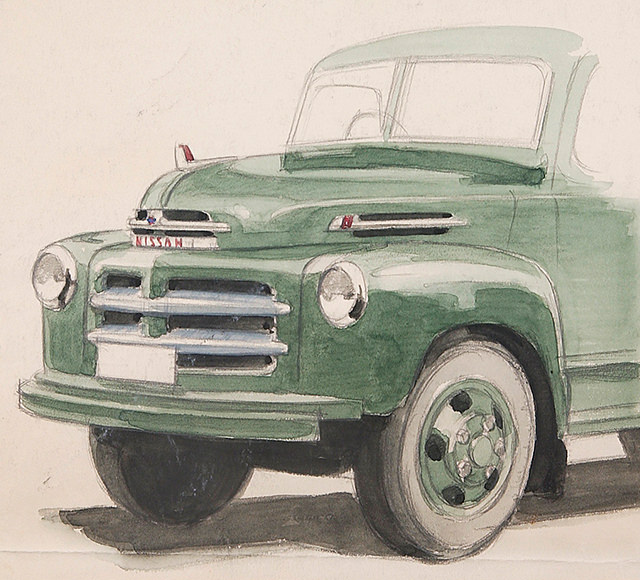

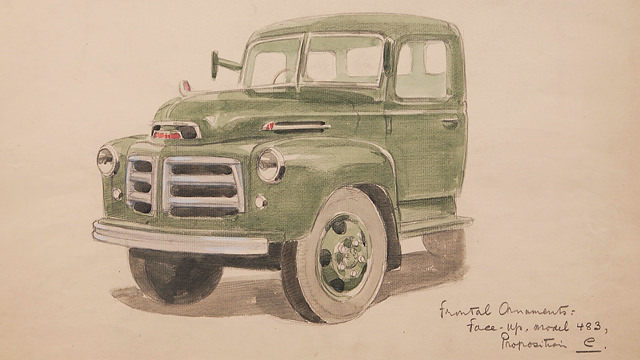

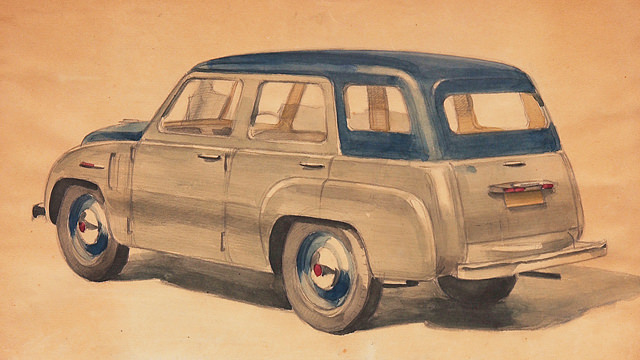

「彼のデザインスケッチはみんな水彩画で、どれも素晴らしかった。面の構成とかが立体的に伝わってくるものでした」

「昭和30年というのは、どういうわけかその年だけ就職氷河期だったのです。どこの企業もほとんど新卒の採用を見送った。しかし、日産はどうしても必要な人材だけは確保しようということで、確かふたりだけ採用し、そのひとりが僕だった。佐藤さんがわざわざ上野の東京芸大までいらしたのです。

僕はその当時、船のデザインに興味があって、大学3年の時に三菱造船に実習へ行った経験があった。そんな経緯があったものだから、先生が『佐野は船をやりたいと言ってたし、同じ動くものだから自動車会社でもいいだろ』と、佐藤さんに僕を推薦してくれたのです。内容は覚えていませんが、自分で描いた作品の説明を佐藤さんにしました。その後、何度かの面接を経て内定通知をいただいたのです。すると佐藤さんから連絡があって、すぐに会社へ来いと。正式に入社するまでの間、1週間に1度くらい会社へ通っていました」

デザイナーに必要なこと

ある日、佐藤章蔵は佐野へ「このスポーツカーのシャシーレイアウトをコピーしてこい」と命じる。クルマのことをほとんど知らなかった佐野は難儀しながらもどうにかトレースした。すると佐藤は「じゃあこれに車体を被せなさい」とさらに命じる。

「その時、佐藤さんがシャシーレイアウトを見ながら、これがサスペンション、これがトランスミッションなど、クルマの仕組みをひとつひとつ丁寧に解説してくれました。当時は、自動車会社に入社したのに自動車のことを知らない若造に、きっと面倒臭い思いをされているのだろうと少し申し訳ない気持ちにもなりました。しかし、デザイナーとしてクルマの構造とレイアウトを知っておくことは大変重要なのです。そうでないと、格好だけでなくパッケージも考慮した造形はできない。佐藤さんが本当に伝えたかったことは、そういうことだったのではないかとしばらくして気が付きました」

佐野が入社後に配属された「造形課」はいまのグローバルデザイン本部の前身で、設立されて1年しか経っていなかった。それまでは車体設計の中で「造形係」と呼ばれていたという。その頃までのクルマは、自動車メーカーはエンジンとシャシーを作り、車体はその多くを外注するのが一般的な方法だった。しかし、自動車の需要が次第に高まり車種も増えてくると、自動車メーカーがいまのようにボディまで一貫設計/生産するほうが効率的であるということになり、日産にも車体をデザインする独立した部署が必要となった。それが造形課だったのである。

「入社した時には免許も持っていなくて。設計部には実用試験車というのがあって、エンジニアが通勤などにも使ってテストをするための車両だったのですが、その整備担当の時間にこれを使って運転の練習をしました。それまでクルマの仕組みすら知らなかったけれど、自分で運転するようになってクルマに対する興味も沸いてきました」

実際に佐藤の傍らで仕事をするようになった佐野の目に、佐藤章蔵という男はどのように映ったのか。

そして当然のごとく、部下に対しては厳しかったという。

「よく怒られましたよ。でも激しく怒るタイプではありませんでしたし、たとえ部下であっても、正しいことはちゃんと認めてくださった。こんなことがありました。佐藤さんのスケッチを元に4分の1のクレイを作っていた時のこと。彼のスケッチではどうしても立体にならない。そのことを直接伝えたのです。すると何も言わずうなずいて、それを認めてくれた。理不尽に怒るのではなく、怒る時には正当な理由があったし、認めるところは役職など関係なく認めてくれる、そんな上司でした」

日産デザインの礎を築く

とかく機能や性能を重視してクルマ作りがされていく自動車メーカーの中にあって、佐藤章蔵は「クルマづくり」について他部署に向かってよく怒りをあらわにしていたという。

「彼はヘビースモーカーで、机の上にはタバコの空き箱がたくさん積まれていました。くわえタバコがまた様になるのです(笑)。パイプも愛用されていましてね。ある日、部課長会議から戻った佐藤さんは、会議でひともんちゃくあったらしく機嫌がよろしくない。『あまりに強く拳を握りしめたものだから、爪で掌に血が出るかと思ったよ』と言いながら、パイプに葉っぱをつめていたのだけれど、だんだん高揚してしまい、葉っぱをぎゅうぎゅうにつめすぎてなかなか火が付かない。そんなこともありました。造形課としてきちんと仕事ができるよう、正しいことが認めてもらえるよう、自分が信じたことをおっしゃっていたのでしょう」

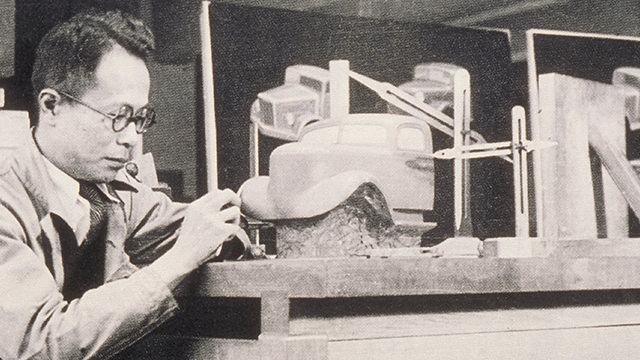

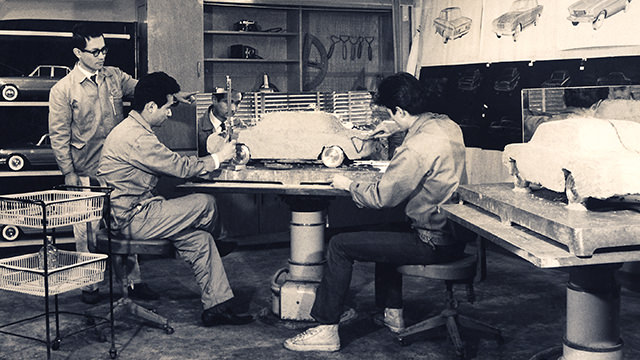

昭和30年代の鶴見スタジオでの作業風景。

モデリング技法:クレイモデリングの歴史は、1919年にアメリカで水性粘土をモデリング作業に使い始めたことが皮切りと言われている。それまで使われていた木材に比べ、盛ったり削ったりすることで何度も形を変えられる粘土を使うアイデアは画期的であった。

芯の強い男のように見える佐藤だが、実はカラダが弱く、会社を休むことが多かったという。

「自宅療養されている時でも、常に仕事のことを考えておられたようでした。当時の佐藤さんの自宅は大船で、すぐ近くにシャシー設計の人間が住んでいた。佐藤さんはほとんど毎日、気が付いたことや気になることをメモ書きして彼に託すのです。それを見た我々はすぐにその答えを持って佐藤宅を訪れる。でも直前に喫茶店に入って作戦会議をするのです。褒められそうな話を先にして、怒られそうな話は後に回そうとか(笑)。我々はこれを『大船便』と呼んでいました」

文化に対して責任を取れ

ところで、デザイナーとしての佐藤章蔵とはどんな人物だったのだろう。独創的な発想や秀でた技術を備えたようなデザイナーだったのか。

「佐藤さんのデザインは極めてシンプルでした。面の自然の変化で造形し、洗練されていて細部まで熟慮されたデザイン。1本のラインをひいたとたんに、ふたつの面ができる。その整合性がないとだめ。迷いがあったり生煮えのデザインは好みませんでした。構成を考えてください、よく言われた言葉です。クルマを3次元でとらえ、どこにも破綻を来していないデザインをせよ、という意味だったのでしょう」

当時はアメリカ車のデザインがアメリカンドリームの具現化として世界を席巻していた。メルセデス・ベンツまでもがテールフィンを採用するほど、その影響力は強かった。

「確かにどこのメーカーも、デザインに流行を採り入れる、そういう流れはありました。しかしそれは佐藤さんのやっていたことと相容れないこと。最後まで、彼は簡潔で清潔なデザインを貫いていました。それが結果的に1956年の毎日デザイン賞の受賞となりました。佐藤さんのデザイン性が社会に受け入れられたのだと思います。

その頃の佐藤さんは、他のことで悩んでおられましたね。自分が正しいと信じるデザインと、そのクルマのターゲット層やマジョリティが求めるデザインとの整合性の取り方が難しいと。これは、デザイナーにとって永遠の課題でもあるのですが」

そして、佐藤さんが常々言っていたことがあると佐野が思い出す。

「文化に対してどう責任をとるかを考えなさい。佐藤さんがよく口にしていた言葉です。生きている証とか、自分はどう生きたいかとか、どんな夢を抱いているかとか、その総体が文化であり、そこにクルマがあるとどうなるか。あんなクルマに乗ってみたい、こんなクルマと暮らしたいという、人々の気持ちをおもんばかってデザインをしなさい。企業の都合や論理を中心に置かない。でも無視もしない。それもちゃんと折り込んでデザインをする。それがプロフェッショナルである。そういう意味だったのではないでしょうか」

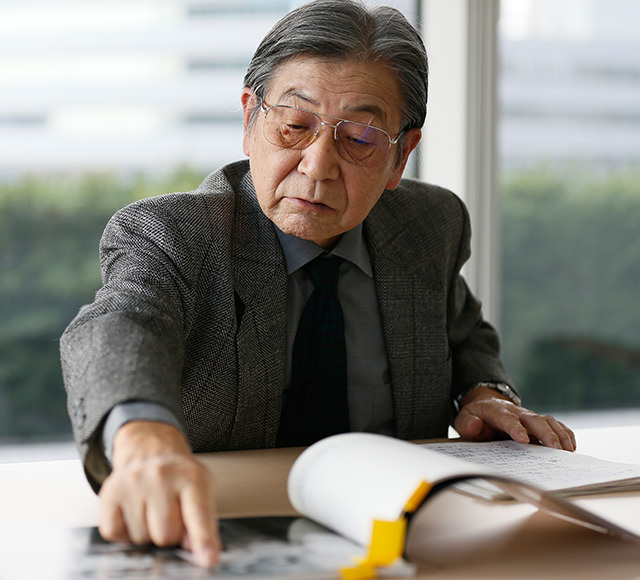

こうして日産デザインの礎を築いた佐藤章蔵。彼の教えを直に乞うた佐野は「佐藤さんの考えを、ぜひ今後も貫いて欲しい」と語り、インタビューを締めくくった。

語る人

佐野勇夫 / Isao Sano

1932(昭和7年)5月東京生まれ。1955(昭和30)年に東京芸術大学から日産自動車へ入社。1987(昭和62)年に退職後、日産のサテライトスタジオ的な拠点として東京・原宿に設立した(株)クリエイティブボックスの社長に就任する。退職後、「運命論者ではないですが、日産というひとつの企業で、デザイン部に集ったのも何かの縁。だから親睦会のようなものがあればいいのに」ということで「かたちの会」を創設する。ゴルフや絵画や陶芸など、いくつものインフォーマルなグループから構成されているが、日産デザインのアーカイブス作りもこの「かたちの会」が中心となって取り組んだ。