レジェンド 02:ぶれない男、片山 豊。

片山 豊

1909(明治42)年9月、静岡県周智郡春野町(現・浜松市)に生まれる。慶應義塾大学在学中の1927年には、当時、生糸を米国向けに搬送していた高速船に助手として乗り込み、初渡米。アメリカを肌で体験したこの経験は、その後のキャリアに大いにプラスとなった。 1935年、日産自動車入社。

総務部配属となり宣伝を担当。やみくもに車名を連呼する従来の宣伝とは一線を画し、クルマのあるライフスタイルを提案。その一方では時代を象徴するスターをCMキャラクターに起用したり、異業種とクルマのPRを融合させた、いまでいう“コラボレーション”を用い、日産をスマートにアピール。さらに、きたるべきモータリゼーションの時代に向け、自動車業界のメッセージを発信すべく、1954年には日本の自動車メーカーが足並みをそろえて開催の運びとなった『第1回全日本自動車ショウ』ではその推進役を務め、同ショウは50万人超の来場者を数える成功を収めた。また、本格的な輸出を前にダットサン210型で“豪州一周ラリー”に挑み、クラス優勝の栄誉を日産にもたらし、DATSUNの名を世界に広めたのも片山さんだった。1960年からはアメリカ西海岸を拠点に米国日産の屋台骨を築き上げる一方、誰でも軽快な走りが楽しめる、フェアレディZのコンセプトをまとめ、稀代のスポーツカー誕生に大きな役割を果たした。

1998年には「自動車先進国の米国で、多大な偉業を成し遂げられたのは、自動車への強い情熱と長期的な経営視野と豊富な経験、そして何よりも国境を越えて異郷の人々を愛し、理解し、協力と支援を惜しまなかった高潔なパーソナリティによる賜物」との顕彰辞とともに、米国自動車殿堂入りを遂げるなど、日本が世界に誇るべき自動車人のおひとり。

2013年のインタビュー当時、「水はボクのクスリです」とおっしゃって憚らず、一日2〜3リットルのお水を召し上がる一方、一番の好物は“ステーキ”と公言なさる驚異の104歳であった。2015年2月19日逝去、享年105歳。

原点は“爽快感”

“ミスターK”のニックネームでおなじみの片山 豊さんは、2014年9月、105回目のお誕生日を迎える。はじけんばかりの笑顔に、稚気あふれる物腰。茶目っ気タップリに発されるエピソードに笑い転げ、ときに考えさせられるうち、いつしか、眼前の御仁が“フェアレディZの生みの親”であることや、あのジーン・クルーパやベニー・グッドマンと同い年の“歴史上の人物”であることなど、どこへやら。われわれの目の前にいるのは、クルマ好きの少年がひとり。そんな、みずみずしいまでの“しなやかさ”こそ、片山さんが104歳の“重鎮”でなく、“ミスターK”であり続ける理由なのかもしれない。

そんな片山さんにとって“乗りもの”の原点が、馬だというお話は意外だった。「僕のオヤジが馬が大好きで、毎朝、出勤前の野駆(のが)けを日課にしていたんです。当時は北海道の苫小牧に住んでいて、早朝、海岸の波打ち際を馬でダァーッと走り抜ける。僕はオヤジの前に陣取って一緒に乗せてもらうんだけど、もう、なんというか、頭のテッペンからつま先まで生気に満ちるような、言葉では言い表せない爽快さでね(笑)」

幼少の頃の片山氏。両親、叔母と。

片山氏のオフィスに置かれている馬の置物。

1935(昭和10)年、日産自動車に入社して以来、片山さんが追い求めてきたクルマとヒトの在り方。が、その“理想型”が、幼い頃に肌で感じ取ったウマとヒトとの関係に起因する、という話はきわめて興味深い。

「もちろん、そうした楽しみの部分だけでなく、生活の面でも、私たち人間は5,000年来、馬にお世話になってきたわけです。その馬にとって代わる可能性を持つモノとして誕生したのが自動車なのですが、まだ実用化にいたってからせいぜい100年程度しか経っていません。しかも、残念ながら、馬の代わりがバッチリ務まるようなクルマも、まだできていないのが実情です。私は、小さい頃から馬のそばにいたのでよくわかるのですが、馬っていうのは、乗っている人が行きたいと思う方向にちゃんと向かってくれて、ヒトが降りれば自分で、ひとりでに帰っていく。でも、だからといって、『じゃあ、全自動の“ひとりで動くクルマ”を作ればイイ』っていうのも、いささか早合点にすぎるんです」

あくまでシンプルに

片山さんは、一気にそう語ると、さらにこう続けた。

「なんたって、馬っていうのは、ヒトが御するもの。乗り手が馬の長所を引き出し、足りないところはカバーしてあげる。クルマだってそう。人間が操るからこそのクルマ、でしょ? そして、その結果、1+1=2でなく、5や10になるような、理屈を超えた爽快感が得られたら——。ヒトとクルマが融合してはじめて、そこに操ることの悦びが生じると、私は思うんです。そもそも、私たちはクルマという名のドンガラを売っているんじゃあない。私たちが扱っているのは、あくまで“走り”。それをお客さまにお届けすることができてナンボ。だからこそ、この運転の“源流”は大切にしたいんです」

そんな、片山さんが幼い頃から温めてきたそんな想いは、カタチを変え、1969年末、皆さんもよくご存知の、“あのスポーツカー”の誕生へとつながる。

「ウマとヒトとの関係性を、どうにか、クルマに置き換えることはできないものか? 1960年にロサンゼルスに赴任し、米国日産を設立してからも、その想いは常にアタマのどこかにひっかかっていました。そのうちに思い至ったのがフェアレディZのコンセプト。すでに商品化されていた他の日産車のコンポーネントも活用し、ロングノーズ+ショートデッキの流線形ボディを載せた、誰でも気軽に、爽快にドライブできるスポーツカー。おかげさまでコレがウケて、たちまち月産4,000台。専用生産ラインまで作ることになりましてね。でも、つまるところ、コレって、例の“ウマとヒト”の関係性とそのシンプルさが、皆さんの心に届いた結果なんじゃないかと思うんです」

米国ロサンジェルスでのZカーフェスティバルにて。

カーグラフィックの取材に応じる片山氏(1987年8月号)

「スポーツカーっていうのは別に、豪華である必要はない。誰でも手に入れることができて、気軽にメインテナンスできる。そして、あまりお金をかけずに楽しむことができる。スポーツカーに5万ドルのプライスタグをつけるのは、僕にとってはちょっと不自然です。装備を増やせばいくらでもそうなるワケで。そうじゃなくて、なんにもつけないで、よく走れば、これほど楽しいことはないでしょ? それが証拠に、馬には鞍だけあればいいんですから(笑)」

医者とクスリ

ともすれば、“Z-carの父”という、大きな“看板”にスポットが当たりがちな片山さんだが、そのアイディアマンぶりは、日産入社直後からつとに有名だった。

「本当は東大でエンジニリングを学んで、クルマ作りに携わりたかったんですが、それは叶わず(苦笑)。で、慶應を出て日産に入り、宣伝の仕事に就きました。でも、おかげさまで、いろんな経験を積むことができました」

松竹少女歌劇の舞台に上がったダットサン。

全日本自動車ショウ(東京モーターショー)の会場にて。

1935(昭和10)年、“男装の麗人”、水の江瀧子とともに人気絶頂にあった松竹少女歌劇の舞台上に10台ものダットサンを登場させ、観客の度肝を抜いたかと思えば、「今日は帝劇、明日は三越」のコピーで、庶民の憧れの的だった三越百貨店の商品搬送用に、ニッサン・バンが採用されたのも片山さんの手腕だ。また、1954(昭和29)年に、日本の自動車メーカーが一堂に会して初開催され、急速に進む日本のモータリゼーションを声高にアピールした“第1回 全日本自動車ショウ”(現在の東京モーターショーの前身)は、そもそも片山さんの企画・提案によるものだった。

そんな“足跡”の中でも特筆に値するのが、1958(昭和33)年、“富士号”と“桜号”の2台の210型ダットサンで挑んだ、豪州一周ラリー(Mobilgas Trial – Round Australia)でのクラス優勝だ。ダットサンの本格輸出を前にそのポテンシャルを見極めるべく豪州の道なき道を19日間で1万6000km走破する、世界一過酷な自動車競技に挑んだのだった。 「当時、210型ダットサンのエンジンは988cc OHVで最高出力は34ps。コレに“もしも”の事態を想定し、スペアパーツを満載すると、4人定員に8名乗車するのと変わらない。正直、チーム監督の私ですら結果は期待していませんでした」

が、いざフィニッシュしてみれば、なんと“富士号”は1000ccまでのクラスで優勝。快挙達成の報はたちまち通信社電に載って駆け巡り、DATSUNの名とそのタフネスぶりは一躍世界に轟いた。が、そのかたわらで、片山さんはこの豪州一周ラリーを通じ、屈辱にも似た、強烈な“教訓”を得ていた。

豪州一周ラリーの優勝車と。

友情に感謝

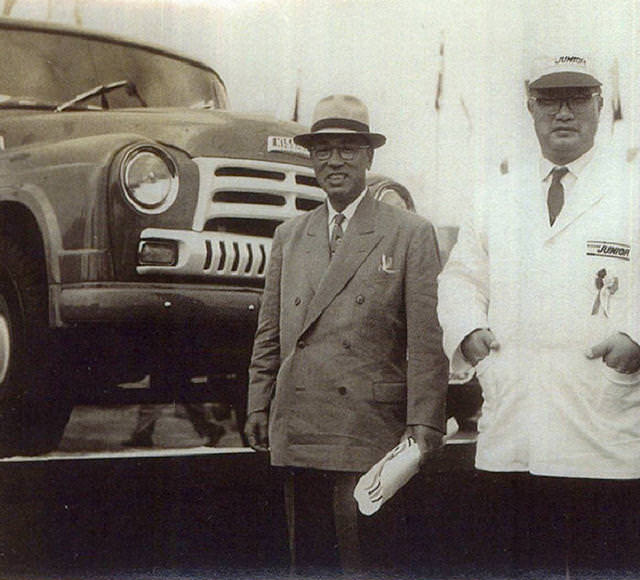

アメリカのディーラースタッフと。

豪州一周ラリーでの成果に背中を押された日産は、ダットサンの本格輸出をスタート。1960年には、その最前線たるロサンゼルスに片山さんを送り込んだ。

「クルマの性能やタフネスさをアピールする以上に、万が一トラブルが発生した時、即対応できるサービス網を作り上げること。目標は、ダットサンの“主治医”が常駐し、充分なスペアパーツを持つディーラー・ネットワークの構築でした」

が、突然、極東から見慣れぬクルマを携えてやってきた日本人担当者に、西海岸の新車ディーラーは冷淡だった。そこで片山さんは中古車販売店を一軒ずつ巡り、ダットサンを置いてもらうことから、すべてをスタートさせた。

「最初は、ダットサンのディーラーにはプレステージもなかったし、豊かでもなかった。加えてクルマの進歩も日進月歩とあって、半年も経つとパーツそのものが設計変更を受け、古いスペアが使えなくなってしまう。それでも、スペアパーツを在庫してイザという時に備えて欲しい、と彼らに話をすると、『よし、わかった』と踏ん張ってくれた。苦しい時代、共に歯を食いしばってくれた彼らはディーラーというより、むしろ友人。いま私がこうして大口を叩けるのも、すべて彼らのおかげなんです」

その一方では、商品力向上に努めるべく、日本人エンジニアが10人単位で渡米。各州の販売店を巡り、アメリカでダットサンがどんな使われ方をし、顧客はどんなクルマを望んでいるのか、皮膚感覚で吸収していった。

「当時、日本人に就労ビザはまず下りません。仕方なく観光ビザで入るから、アメリカでの滞在期間はたったの2週間。それが切れると一旦カナダに出国して、再入国したり。そんな苦労もありました」

そうした努力は1967年、新型SOHCエンジン、四輪独立懸架、クリーンなボディデザインを持つ傑作車、510型ブルーバードの登場ですべて報われ、花開くことに。そして510をベースにした“Z”が誕生すると、ディーラー各店は、我先にとダットサンを求める人で埋め尽くされた。

「苦労を共にしたディーラーの友だちが、立派なスーツを着た“成功者”になっていく。でも、彼らは一様に、ここまで来られたのは日産のおかげ、と感謝の念で溢れている。友だちとは、かくもありがたいものなのです(笑)」

かくして、米国市場における日産快進撃の屋台骨を築き上げた片山さん。その真っすぐでブレない姿勢は、米国自動車人の心にも届き、片山さんは1998年に全米自動車殿堂入り。幼き日、ウマに抱いた愛情と憧れを、そのまま自身の半生に投影し、人々を魅了した“ミスターK”。クルマ好きにとって、その生き方はやはり、とてつもなくうらやましい。

ライタープロフィール

早田 禎久 / Yoshihisa Hayata

1967年、栃木県出身。小学4年生でスーパーカーブームの波に飲まれ、そのままオトナに。大学卒業後、「AUTOSPORT」、「CAR GRAPHIC」、「NAVI」の自動車専門誌を経て、現在、CAR GRAPHIC編集部に在籍。アイスホッケーチーム、HC栃木日光アイスバックスをこよなく愛する46歳。