大気品質と水

日産は、生産拠点での水リスク管理を強化することで、水リスクのある生産拠点数をゼロにすることを目指します。またクルマや企業活動からのあらゆる排出を最小限に抑えることで、大気環境への影響ゼロを達成することに取り組んでいます。

「NGP2030」取り組み

水

- 生産拠点での水リスク管理の強化

- 生産拠点での水使用量の削減

- 生産拠点での排水の水質管理

大気品質

- クルマからのエミッション削減(テールパイプ以外も含む)

- 生産拠点でのVOC管理

- 車室内空質の管理

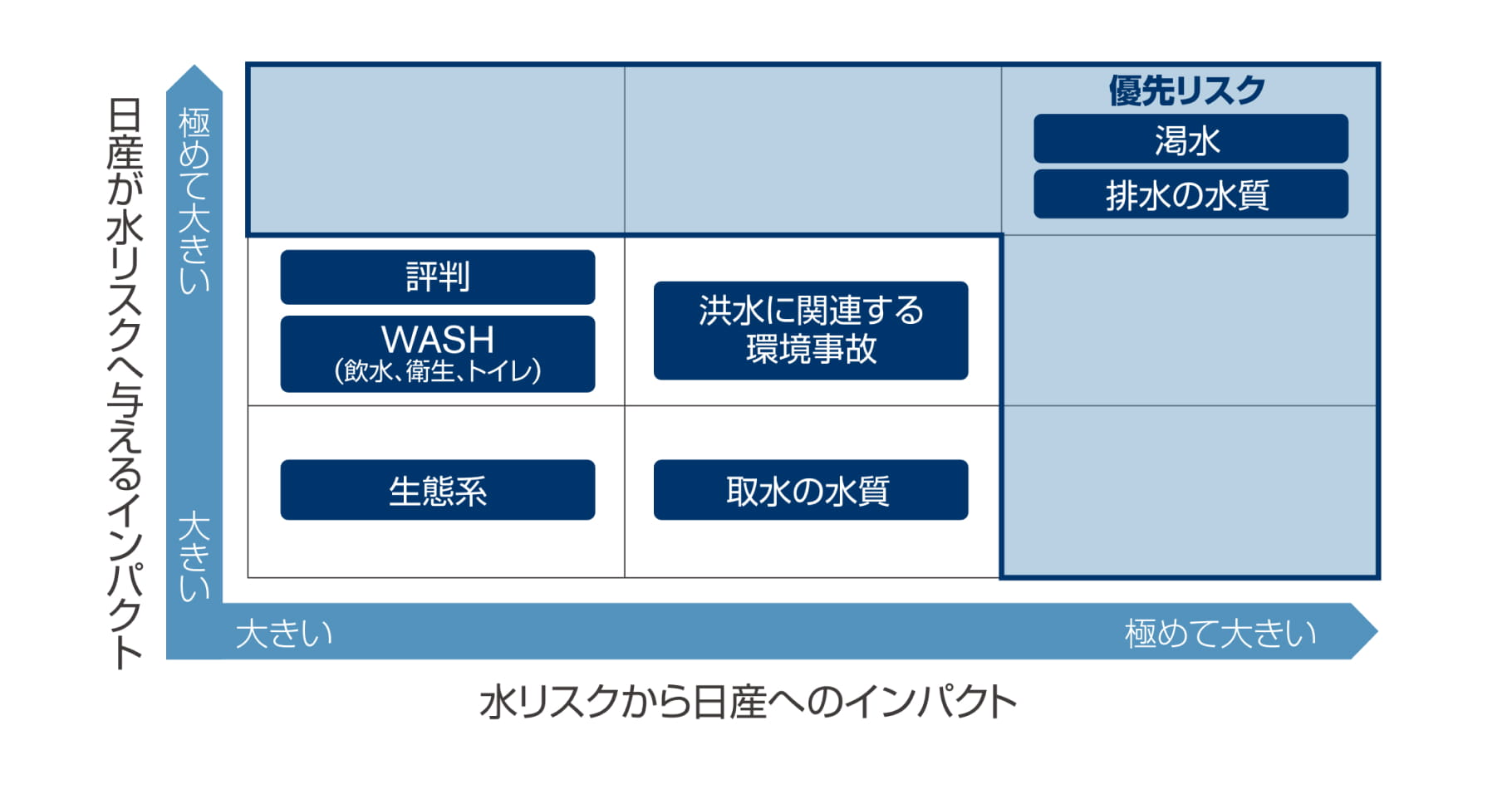

水は、塗装や洗浄、冷却など、日産の事業活動において重要な役割を果たしています。当社は、水のマテリアリティ分析の結果、「渇水」や「排水の水質」を優先的に取り組むべき重要課題と認識しました。水使用量の削減に取り組むとともに、水リスクの評価を定期的に見直しながら、これらの課題に優先的に対処していきます。

水リスクのマテリアリティ

水使用量の管理

渇水リスクの分析

日産は、グローバルの全生産拠点の水リスクを評価しています。渇水リスクの評価には、世界資源研究所が提供する「Aqueduct Water Risk Atlas」を使用し、事業への影響は生産台数を用いて評価をしています。NGP2030は、特に水リスクが高い生産拠点での水使用量の削減を目指しています。また、全ての拠点で水使用量の削減活動を継続的に進めていきます。

渇水リスクの分析

日産は、グローバルの全生産拠点の水リスクを評価しています。渇水リスクの評価には、世界資源研究所が提供する「Aqueduct Water Risk Atlas」を使用し、事業への影響は生産台数を用いて評価をしています。NGP2030は、特に水リスクが高い生産拠点での水使用量の削減を目指しています。また、全ての拠点で水使用量の削減活動を継続的に進めていきます。

排水の水質管理

排水の水質は、使用可能な水量に影響を与える可能性があります。日産の主な生産拠点では、現地規制よりも厳しい基準に沿った廃水の処理を行っています。

排水の水質管理

排水の水質は、使用可能な水量に影響を与える可能性があります。日産の主な生産拠点では、現地規制よりも厳しい基準に沿った廃水の処理を行っています。

日産は、自動車の排出ガスだけでなく、車内環境や製造プロセスにおける排出の削減を通じて、大気環境の改善に取り組んでいます。当社は、世界の規制動向に沿って、 事業および製品から発生するあらゆる排出の削減に責任を持ち、大気環境への取り組みをさらに強化しています。

クルマからのエミッション削減活動

車室外環境の管理と向上

日産は、車室外へ排出されるエミッションを削減するために、下記活動に取り組んでいます。

・ ゼロエミッション車(EV)の普及推進

・ 内燃機関の改善

・ テールパイプ以外からのエミッション、微粒子の削減

車室内環境の管理と向上

車室内のエミッションを削減するために、日産は下記活動に取り組んでいます。

・ 各国の法令よりも厳しい日産のVOC*基準を遵守

・ 安全・健康に配慮した車室内環境向上の研究開発

*VOC:揮発性有機化合物

車室外環境の管理と向上

日産は、車室外へ排出されるエミッションを削減するために、下記活動に取り組んでいます。

・ ゼロエミッション車(EV)の普及推進

・ 内燃機関の改善

・ テールパイプ以外からのエミッション、微粒子の削減

車室内環境の管理と向上

車室内のエミッションを削減するために、日産は下記活動に取り組んでいます。

・ 各国の法令よりも厳しい日産のVOC*基準を遵守

・ 安全・健康に配慮した車室内環境向上の研究開発

*VOC:揮発性有機化合物

生産活動での排出物質の削減活動

クルマの生産工場から排出される代表的な物質として、窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、VOCが挙げられ、日産はこれらの物質の排出に対し厳しい対策を実施しています。

生産活動での排出物質の削減活動

クルマの生産工場から排出される代表的な物質として、窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、VOCが挙げられ、日産はこれらの物質の排出に対し厳しい対策を実施しています。

活動実績

詳細はサステナビリティデータブックへ