伝説のクルマ、R35GT-Rの軌跡を振り返る1:33

2025年8月、R35 GT-Rの生産が終了し、最後の1台が栃木工場のラインを流れる中、この象徴的なモデルに初期のコンセプト段階から多大なる情熱をもって関わり、その道筋を思い描いてきた人物に話を聞きました。

GT-R、フェアレディZ、あるいは日本のJDMカー文化に少しでも馴染みがある方なら、彼の顔はすぐに思い浮かぶでしょう。田村 宏志は、日産のスポーツカーの企画開発に長きにわたって携わり、ファンの間では、親しみを込めて「GT-Rのゴッドファーザー」や「GT-Rの父」と呼ばれることもあります。

彼は根っからの"クルマ好き"であり、グレーのスーツ、そしてGT-RやZをテーマにしたドライビングシューズを履く姿は最近の彼のトレードマークにもなっています。

1984年に日産に入社した田村は、「日産だけが唯一、私がその門を叩いた会社」と語っており、このことからも、日産ブランドへの情熱がいかに深いかがわかります。

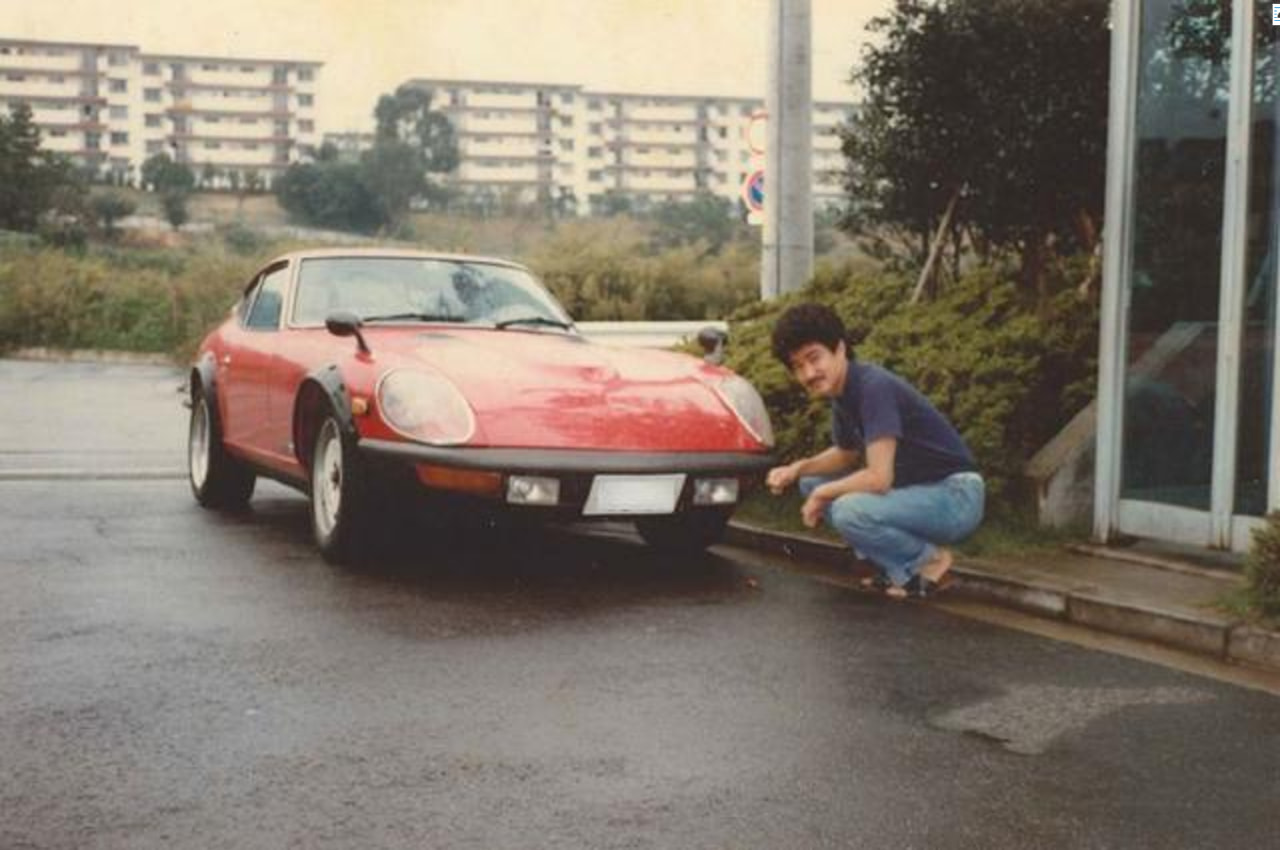

その情熱の原体験は彼が少年だったころ、富士スピードウェイでハコスカGT-Rが30度バンクのある旧コースを疾走する姿を観客席から見たことに由来しています。ツインカムエンジンの轟音に心を奪われたその瞬間を、今でも鮮明に覚えているそうです。1970年代には、「Gノーズ」で知られる240ZGを手に入れ、L型直列6気筒エンジンを3.1リッター(L28改)にチューニングし、ミクニのトリプルキャブレターを装着して日常的に乗っていたといいます。

こうした経験が、生涯にわたる日産車への愛情、ハイパフォーマンスカーの創造に貢献したいという強い意志を育んだのです。

日産での初期のキャリアとしては、オーテックジャパンでの勤務や、90年代中頃のマキシマ/セフィーロの企画、そして日産プリンス神奈川での勤務などを経験しました。当時から田村は「GT-RやZに関わりたい」と強く願い、「本物のドライバーズカーに情熱を注ぎたい」と語っていました。

1997年に正式にGT-Rに関わるようになって以来、メディアやファンから数え切れないほどの質問を受けてきた田村に、最後のR35 GT-Rに想いを馳せながら、R35がまだ紙の上のコンセプトだったころから歩んできた、R35 GT-Rとの個人的な思い出をいくつか語ってもらいました。

初期のコンセプト段階

2001年頃、R35のビジョンとコンセプトを計画していた初期段階で、田村は「直列6気筒エンジンやマニュアルトランスミッションは使わない」という方針を強く推しました。

RB26DETTへの深い敬意と、トランスミッションをマニュアル操作することへの個人的な情熱がありながらも、彼は「より全長の短いエンジンとプレミアム・ミッドシップレイアウトの方が慣性を最適化できる」と考え、V6エンジンと高度なオートマチックトランスミッションの組み合わせがR35 GT-Rにふさわしいと確信していました。

「ペダルが2つだけというのが鍵でした。2000年代初頭に読んだ技術論文で、デュアルクラッチトランスミッションの新しい可能性が紹介されていたんです」と語っています。

社内で反対意見があったか尋ねると、「2ペダルだけを推すなんて、正気じゃないと思われたこともある」と笑いながら答えました。「でも2003年頃には、イタリアのスーパースポーツカーがオートマチックトランスミッションを採用し、オーナーたちが満足しているという報告が増えて、私の考えに賛同する人も増えてきました」と振り返ります。

意図された二面性

田村は、R35 GT-Rは常に二つのキャラクターを持つべきであると考えていました。「GT」はどんな状況でも快適、かつ刺激的な乗り味を提供する一方で、「R」はサーキットで速く走るために鍛えられた高性能のキャラクターを表します。「この二面性は、2013年に登場した初代GT-R NISMOで実現しました。モータースポーツレベルの性能と卓越したハンドリングが公道にもたらされたのです」と語っています。

T-Specは「TM-Spec」になる予定だった

GT-Rの特別なグレードとして知られる「T-Spec」は、当初「Trend Maker」と「Traction Master」を意味する「TM」と呼ばれており、これは社内でのR35 GT-Rの開発呼称としても使用されていました。最終的には、社内での調整を経て「T-Spec」に短縮されました。

R35は当然のように田村のガレージへ

彼の愛車であるガンメタリックのR32 GT-Rは、東京、横浜、厚木の日産テクニカルセンター周辺でよく見かけられます。

フロントバンパーには色褪せた「Mid Night」のステッカーが貼られ、R34 GT-Rの純正ホイールが装着されています。最近では、「2025年モデルのR35 GT-R T-specを、ミレニアムジェイドの外装と黒の内装で購入することができた」と明かしています。

カラーへのこだわり

「R35で一番好きな色は、湾岸ブルー(ベイサイドブルー)とミレニアムジェイドです」と語る田村。

この色への情熱は、スカイラインの過去の世代やR34 GT-Rの企画時代にまで遡ります。彼はR34 GT-Rのカラーパレットに青と緑を加えるよう、強く働きかけました。

彼の最初の愛車は、丸型テールランプが特徴の青い「ケンメリ」スカイラインでしたが、青はGT-Rの歴史的な象徴であり、彼自身の関与を超えて、スカイラインにとって大きな意味を持つ色です。「高橋 国光選手が青いヘッドライトカバー付きのハコスカを運転しているのを見たとき、そして後に青いR32カルソニックGT-RやR33 GT-R LMリミテッドを見たとき、R34 GT-Rにも青を加えるべきだと確信しました」と語っています。

R34 GT-Rで最も象徴的な色の一つであった「ベイサイドブルー」は、GT-Rの50周年を記念した2019年のR35特別仕様車に、復活させました。

また、R34のカラーパレットに「ミレニアムジェイド」というユニークな緑色を加えることを推進し、R34 V-Spec II NurやM-Spec Nurに採用しました。R35のT-Specにもこの色の採用を提案し、R34 Nurモデルへのオマージュとして、エンジンカバーには通常の赤ではなく金色の加飾が施されています。

「R34用にミレニアムジェイドを開発したとき、ニュルブルクリンク(グリーンヘル)に塗料サンプルを持ち込み、丘や木々、サーキットの背景と照らし合わせながら色を検討しました」と振り返っています。

サーキットでの挑戦

最も印象深いサーキットにおける体験について尋ねると、ドイツのニュルブルクリンク・ノルドシュライフェでのタイムアタックが特別な思い出だと語ります。「ニュルブルクリンクには100回以上訪れ、合計で500日ほど滞在しました。R35 GT-Rの開発において、特別な場所です」と笑顔で語ります。

日本国内では、「筑波サーキットでのタイムアタックも非常に刺激的でしたし、スーパー耐久シリーズでお客さまがGT-Rを駆って勝利するのを見るのも特別でした。2015年のGT-R NISMO GT3によるバサースト12時間レースの勝利も忘れられません」と付け加えています。

印象的なイベント

田村は、GT-Rのローンチやアップデートのために日本、北米、ヨーロッパ、オセアニア、中東、中国、東南アジアなど、世界中を飛び回ってきました。ファンやメディアに日産のスポーツカーを紹介する活動を続けてきた彼に、最も大きなGT-Rのイベントは何かと尋ねると、「日本のR's Meetingが世界最大のGT-Rの集まりだと思います。また、東京オートサロンも素晴らしいイベントですし、アメリカやオーストラリアのGT-Rフェスティバルも素晴らしいです」と、多くの国でGT-Rが愛されていることに感謝を表します。

最もワイルドなカスタムR35

世界中を旅する中で見た最もワイルドなカスタムR35 GT-Rについて尋ねると、「それは難しい質問ですね」と笑い、少し考えた後、「オーストラリアで、フルビレットブロックを搭載し、数千馬力を発揮するR35のドラッグカーを見ました。これは印象的でした」と答えましたが、世界中の多くのGT-RオーナーがそれぞれのGT-Rを愛していることに価値がある、と語ります。

R35が象徴するもの

「私は、GT-Rは日産DNAの本質を表すクルマだと、以前から言ってきましたし、今でもそう信じています。刺激的なクルマを作る情熱と、極限の性能に立ち向かう姿勢が、このクルマに表れています」と語る田村。

GT-Rへの取り組みは単なるプロジェクトや仕事ではなく、彼にとっては「ライフワーク」だといいます。「R35 GT-Rのようなスポーツカーは、国や文化の違いを超えて人々を結びつける力があります。クルマを愛する人々が、こうしたモデルへの共通の想いを通じて絆を深めるのを目の当たりにすることは、非常に特別でやりがいのあることです」と語ります。

この瞬間を振り返って

R35の物語が終わる今、何を感じているか尋ねると、「R35が成し遂げたすべてを誇りに思っていますし、世界中のファンやお客さまに深く感謝しています。私は心から日産の人間であり、これからも未来のスポーツモデルを推進していく責任と情熱を感じています」と語りました。

GT-Rの未来への夢

将来のGT-Rがどのように登場するかに関わらず、「出発点と目標は、常にお客さまの笑顔を生み出すこと、真のドライビングプレジャーを提供することです。だから、皆さんには辛抱強く待っていて欲しい。第一世代のGT-RとR32 GT-Rの間には16年の空白がありましたが、日産はGT-Rを諦めませんでした」と語ります。

現在は日産スポーツカーのアンバサダーとして活動しており、日産ブランドのスポーツカーの企画には直接関与していませんが、「将来のGT-Rには、個人的な希望としてエンジンの音が少しでも残っていてほしいと思っています。これは会社の意向や方向性を示すものではなく、あくまで私個人の好みです」と締めくくりました。

この言葉は、富士スピードウェイでハコスカが全力で走る姿を見て、その音に魅了されて日産に入社した彼にとっては、当然のことなのです。