2025.3.21

遊びから新たな価値を拾い上げる。コモングラウンドがもたらすモビリティの解体と再構築

コロナ禍を経験したことで、現在では情報空間が物理的な移動を代替することが当たり前となりました。今後も、物理空間で起こることを情報空間に置き換えたり、シミュレートされたりといった流れが加速していくのではないでしょうか。

今回、お話をうかがったのは、3次元の動的空間情報を記述できて高次元のデジタル・フィジカル・インターフェースとしても機能する「コモングラウンド」という概念を提唱する、建築家で東京大学生産技術研究所特任教授の豊田啓介さん。物理空間のみならず情報空間のアーキテクチャをも設計する建築家からの“問いかけ”とは?

豊田 啓介

1972年、千葉県出身。東京大学工学部建築学科を卒業後、安藤忠雄建築研究所を経てコロンビア大学建築学部修士課程修了。SHoP Architectsを経て、2007年に東京と台北をベースにした建築デザイン事務所 NOIZを共同で設立する。現在、建築情報学会副会長、大阪コモングラウンド・リビングラボ アドバイザー、東京大学生産技術研究所特任教授。

コモングラウンドによって移動の選択肢がグラデーションに

――豊田さんは、情報空間と現実空間が重なり合う汎用的な空間記述基盤「コモングラウンド」を提唱されています。建築に携わってきた豊田さんがそのような概念が必要だと考えるに至った経緯をお聞かせいただけますか。

僕は安藤忠雄建築研究所で図面を手書きする設計からキャリアが始まったんです。その後、アメリカのコロンビア大学で学んだのですが、そこではすでに建築設計に最先端のコンピューターモデリングを使っていました。ニューヨークのSHoP Architectsで働いていた時も、最先端のデジタルツールで設計をしていたんです。こうした建築における現実とデジタルの世界をつなげたいという思いが、コモングラウンドの源流にあります。

今では日本の建築界でも3DモデリングツールのRhinocerosやゲームエンジンを使うようになりましたが、建築の3Dデータは他業態に流用することを前提にしていないので、設計や施工以外の用途に使えません。そこを、たとえばロボットに建築のデータを読ませるなど別の用途にも使えるように、せっかくある建築の3Dデータの他領域での可読性を高めたいという考えから生まれてきたのがコモングラウンドという概念です。

――豊田さんは、NHA(Non-Human Agent)の視点で都市と建築を考えることが必要だとも主張されていますね。あらためてNHAについて教えていただけますか。

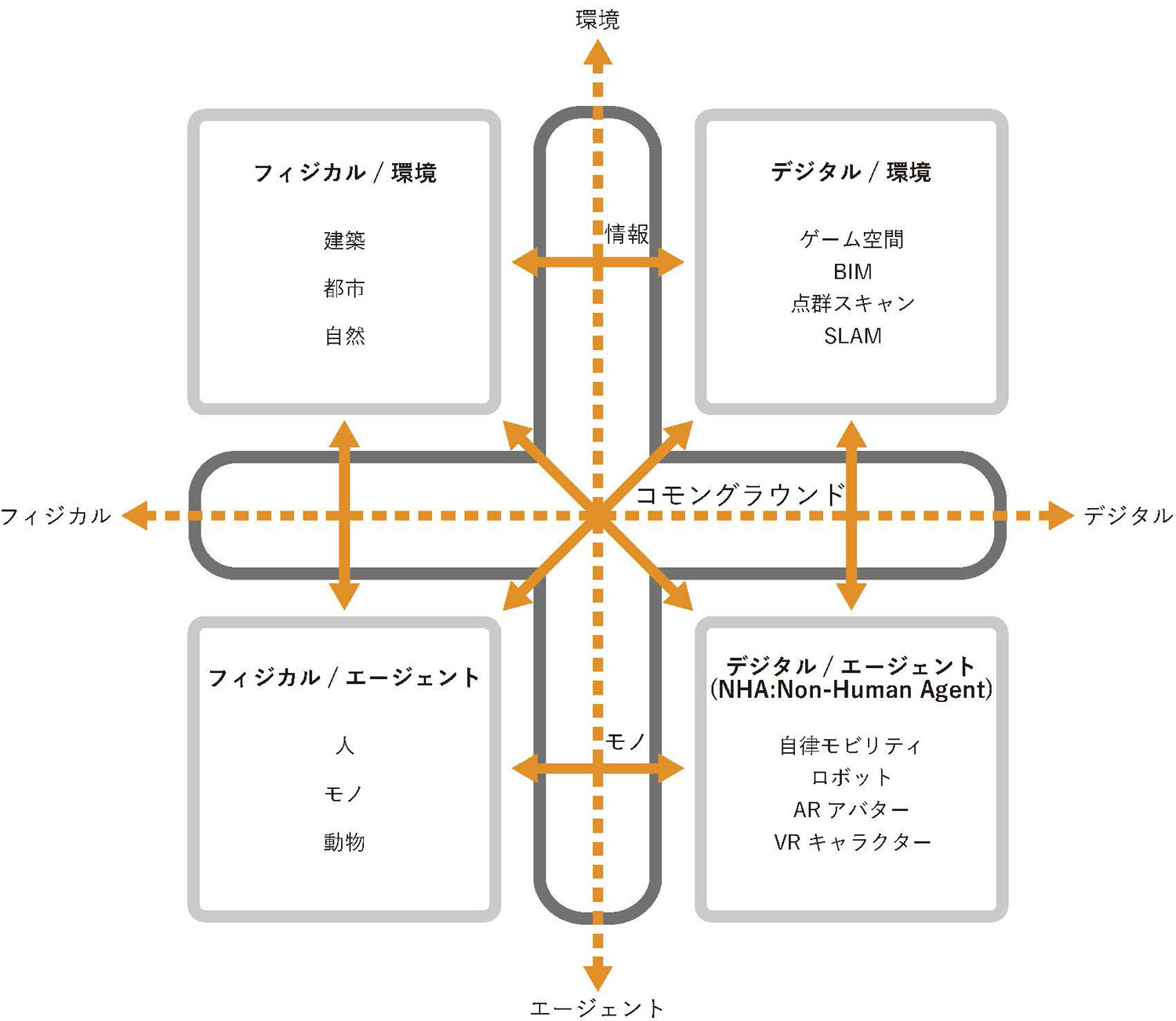

NHAとは、ロボットやモビリティ、AIアバターといった人以外のエージェントのことを指します。そうしたNHAはすでにわれわれの日常に当たり前のように登場しており、彼らと共存していくことは不可避です。

たとえばNHAの一つである自律的に動く車椅子をつくるとしたとき、車椅子自体にカメラや多様なセンサー、それらを処理するコンピューターなどを積むと1台の価格がすぐに数百万円くらいになってしまいます。これは現実的ではないですよね。そこで車椅子、つまりNHAの側ではなくて、NHAをとりまく空間や道といった環境側にセンサーを設置すると、車椅子は環境側から必要な情報をもらうことで走行コースを認識できるようになって、自律移動のために個々の車いすが高価な機器を積む必要はなくなります。

このようにNHAが読み取りやすい環境を用意して、さらにNHAのセンサーを環境側でシェアできるしくみができれば、NHAが現実の空間・環境の中で活動がしやすくなる。さらに多くのNHAが環境とシェアを通して連携することで、その環境が一種のエコシステムとなって、一人や一台では難しかった機能をこなせるようになり、社会全体として生活水準を上げることができます。NHAに必要な空間記述の単位や情報の種類はある程度共通しているので、そうした共通点をまとめたものがコモングラウンドなのです。

コモングラウンドがエコシステムの土台として機能するようになれば、さまざまな人やエージェントの相互認知やコミュニケーションにかかわるアプリケーションやコンテンツをつくる人びとが集まり、それぞれのノウハウやニーズを組み合わせて、新しい製品や価値を生み出す議論ができるようになると思います。

NHAを物理空間で活用しやすくするためには、汎用的に3次元の情報を記述する基盤(コモングラウンド)が必要

――コモングラウンドが実現した世界が到来したら、人々の移動はどのように変化していくと考えていらっしゃいますか。

コモングラウンドによって、人の移動をモノの移動や情報の移動に変えることができれば、モノと情報の移動に関してこれまでにないさまざまな選択肢や組み合わせが生まれます。

たとえば超高層ビルは床面積の3割程度がエレベーターなのですが、エレベーターがフル稼働するのは朝と昼の一部の時間帯だけです。そこで、例えばランチタイムにすべての人が外に移動するのではなく、ある程度はロボットが効率的にランチを届けてくれるようになれば、昼時のエレベーターラッシュが緩和され、エレベーターの台数を減らすことができて、その床面積で新たな経済価値を生み出せるかもしれません。

また、コロナ禍ではリモート授業で移動の制限を乗り切ったわけですが、オンライン会議ツールを使うと、話し相手の身体の向きやお互いの距離のような情報が削ぎ落とされて、コミュニケーションが難しくなります。そこで、コモングラウンドで実現される空間重畳(遠隔地の部屋などの空間どうしを重ね合わせてそれぞれの空間で動く人の動きや位置がお互いに見えるようにする)技術を使えば、リアルか会議ツールかの二者択一ではない選択が可能となるのです。

そうすると、過疎地の学校を維持するために、専門の資格を持つ教師が赴任せず都市部から地方の多くの学校に、没入環境による内容豊かな授業が提供できます。コモングラウンドは、「身体が移動しなくても参加できる」という選択肢を増やすのです。

コモングラウンドは情報空間と物理空間の関係を二者択一的なものから、もっとグラデーショナルなものへと変えていくでしょう。

コモングラウンドの実現には、共有体験によって組織を変革することが不可欠

――コモングラウンドの社会実装を進めるなかで、課題に感じているのはどのような点でしょうか。

コモングラウンドは2025年度にはベータ版の社会実装を行うのですが、要素技術はすでに揃っていて、新しい特許技術の開発を必要とするようなものではありません。コモングラウンドはルール作りに近いものであり、すでにある技術をどのように組み合わせて調整するのかが課題となります。

コモングラウンドに関するコンソーシアムを呼びかけると企業の皆さんは賛同してくれるんです。しかし、多くの皆さんは話を聞くけれど、自分たちから技術提供をしようとはしない。お互いの技術やノウハウを提供し合えない企業が集まっても、コモングラウンドは先に進みません。単独の企業や業態では開発が難しいこうした技術体系の構築に向けて、複数の企業が技術や知見を開放して、持ち寄ったものを組み合わせて新しい価値を創出する体質がないと、コモングラウンドのような技術は開発も普及もしないのです。

――その状況は、どうしたら変わると思われますか。

何かひとつのサービスが勝ち馬になれば一気に変わるでしょう。日本企業はどの企業も横をみながら動かない傾向が強いですが、ファーストペンギンとなる企業が現れると、その成功に続きます。

コモングラウンドはエコシステムとして存在するものなので、ベンチャー企業1社で実現できるようなものではありません。すでに土地を持っているとか、技術基盤をもっているとか、コンテンツを作れるといった多様な業態の企業が参入して、エコシステムとして立ち上がることが不可欠となります。

――豊田さんが2025年の大阪・関西万博で誘致会場計画やシグネチャーパビリオンの建設に関わるのは、そうした状況を企業の外側から変えたいという意図もあるのでしょうか。

万博における共有体験を旗印にすれば、変わりやすいだろうという期待はあります。また、コモングラウンドを体験した人が増えることは、この先の社会が変わるための準備にもなるだろうとも考えています。

Nianticは『Pokémon GO』をリリースする前に、ほぼ同じシステムの『Ingress』をリリースしていました。ですが、『Pokémon GO』のプレーヤー数は『Ingress』より2桁くらい多いのです。この違いは、ポケモンという世界中の老若男女がすでに共有体験を持っているコンテンツを組み合わせて、誰もが自分の体験を投影できるゲームに落とし込んだから生まれたものです。

コモングラウンドのような新しい技術についても、万博のような場でまず多くの人に身をもって体験してもらえれば、その思い出が共有体験になっていつか一気に普及する瞬間が来るのではないか、と思っています。

万博が終わったあとは、コモングラウンドを体験できる小規模の施設をいろいろな場所につくる予定です。そうした施設では情報空間と物理空間のつなぎ方をさまざまに変えて、用途に合わせて有効なつなぎ方を探る実証実験を進めていきます。

落合陽一さんがプロデューサーを務め、豊田さん率いるNOIZが建築デザインを担当したパビリオン「null2」の模型

運転席は人類史上最高のマルチモーダルインターフェース

――豊田さんがコモングラウンドを推進するモチベーションとは、何ですか。

モチベーションといえるものが特にあるわけではないんです。とはいえ総論として、例えば30年後の未来を考えると、コモングラウンドが描くNHAと共存する世界が来ないはずがないと思っています。であれば、目の前のできることをただ積み重ねるのではなく、こうならないはずはないという未来を実現するためには何が必要かを考えていると、自分の専門性や日常の課題とあわさって、気が付いたらこういうことにはまり込んでいたという感覚です。現在は、その来るべき未来に向かって、泥の中に埋まりながら無理やりバタフライで泳いでいるような感じです。

僕は昔から、20~30年後はこのようになっているはずだという未来から現在を導くバックキャスティングと、現在ある要素を積み上げるとこのような未来になるだろうというフォアキャスティングの両方を同時に行う癖があるんです。そうやって考えると、未来と現在のつなぎ方次第でコモングラウンドの実現は30年後にもなりうるし、逆に部分的には5年で実現する可能性もある。そのスピード感で開発を進めなければいけないと思っています。

――コモングラウンドの実現をめざすなかで、自動車業界に対して期待することがあればお聞かせください。

自動車の運転席とは、五感とそれ以上の感覚を総合的に駆使してマルチモーダルに人間と情報をつなぐ、これまでに人類が発明した中で最も高度なインターフェースである、と僕は思っています。スマホは音声とタッチパネルくらいしか情報のチャネルはありませんが、自動車は一人の人間が座るパーソナルスペースにスピーカーやハンドル、ペダルやシートなどが設置されていて、音響や速度、体の傾き、さらには無意識に近い筋肉感覚や圧として感じる加速度やボディ剛性の状況といった複合情報までも伝えてくれます。

意識無意識含めてこれだけ多くの情報をやり取りできるインターフェースを、移動だけに使うのはもったいない。今だとスマホで物足りなければキーボードを使いますが、たとえば家に自動車の運転席のようなポッドがあると、それを使って今より一桁上の情報量をやり取りする複合情報とのインタラクションが可能なはずです。

こうした物理レイヤーの情報をあつかう技術は、自動車メーカーを始めとする日本企業の強みだと思っています。なぜなら、こうしたモノをあつかう技術は一朝一夕で実現できるものではなく、地道な試行錯誤の積み重ねによって培われるものです。情報レイヤーで覇権を握るMetaやGoogleにはそれがありません。

「運転席は自動車内に設置しなければいけない」という固定概念から離れれば、運転席を物理レイヤーと情報レイヤーのインターフェースとして、さまざまな場面に活用できます。家の中に置いてもいいし、10台のエレベーターの複合操作に使ってもいいでしょう。日本のモビリティ企業には、移動に関する技術ノウハウと要素技術の機能と情報の対応関係を一旦分解して、さまざまな場面に拡張した場合の可能性を探ってみてもらいたいです。

――自動車を一つのパッケージで捉えないということですね。そのように固定概念に捉われない発想はどのように生まれると思われますか。

まだ価値として見出されていないことを、既成の価値観から自由に、徹底的にやり尽くすことではないでしょうか。今のような変化の激しい時代では特に、そうした余白に注目することでしか生まれない価値がより大きくなる傾向があると僕は考えています。

かつて在籍していたニューヨークの設計事務所では、新しい建築ソフトがリリースされると、そのソフトを使い倒すことだけに3人ほどがアサインされていました。約2ヵ月間、建築家らしい仕事は一切せず、とにかくそのソフトを触って遊ぶんです。そして、仕事に活用できそうかを報告します。

建築業界で普及したRhinocerosを最初に導入したのもその事務所だと思いますが、そうしたことを続けていると、結果的に最先端デジタル技術への知見に強みを持つ事務所としての特殊なポジションを確立できていくんですね。

今はリスク管理など保守的な側面が強くなってしまった雰囲気がありますが、だからこそなおさら、そうした積極的な「遊び」の領域にまだ誰も拾っていない価値があるのではないかと思っています。遊びって、積極的な探索でありポジティブな失敗であるわけです。これは企業にとってもすごい価値ですよ。就業時間に堂々と「遊ぶこと」を評価できる体質かどうかが、今後の企業にとって重要になっていくかもしれませんね。

〈豊田啓介さんからの問いかけ〉

『1日3時間、就業時間中にできるだけ無駄なことをして遊びなさい』と会社から命令されたら、何をして遊びますか?