2025.1.28

何ができるかより、なぜできないか、から未来を考えたい。スペキュラティヴ・デザインが問う技術と人間の「当たり前」

この先、テクノロジーと社会・人間はどのような関わりを続けていくのでしょうか。もし、私たちが日常的に「当たり前」と考えている法制度や産業構造を前提としなくなったとしたら、その世界のモビリティはどんな姿をしているのでしょうか。

今回お話をうかがったのは、課題解決ではなく、社会の潜在的な課題の提起を目的とするスペキュラティヴ・デザインの手法で社会の潜在的な課題に着眼する、アーティスト/デザイナーであり、慶應義塾大学 理工学部 機械工学科准教授も務める長谷川愛さん。「批評的な態度」の重要性を説く長谷川さんからの問いかけとは?

長谷川 愛

アーティスト、デザイナー。バイオアートやスペキュラティヴ・デザインなどの手法によって、生物学的課題や科学技術の進歩をモチーフに、現代社会に潜む諸問題を掘り出す作品を発表している。2012年英国Royal College of Art, Design InteractionsにてMA修士取得。2016年MIT Media Lab, Design Fiction GroupにてMS修士取得。2017年4月から2020年3月まで東京大学 特任研究員。2019年から早稲田大学非常勤講師。2020年から自治医科大学と京都工芸繊維大学にて特任研究員。2023年から慶應義塾大学 理工学部 機械工学科 総合デザイン工学専攻 マルチディシプリナリ・デザイン科学専修 准教授。MoMA、森美術館など国内外で多数展示。著書に『20XX年の革命家になるには──スペキュラティヴ・デザインの授業」(BNN新社)。

デザインとは意匠ではなく、人生自体の設計である

――長谷川さんがご自身の作品に用いている「スペキュラティヴ・デザイン」という手法について、改めて教えてください。

スペキュラティヴ・デザインは、企業や消費者の課題解決ではなく、現代社会への課題提起を目的として、オルタナティブな未来を推測・思索するデザイン思考法です。デザインが商業主義に傾倒していた2005年頃からアンチテーゼ的に生まれました。

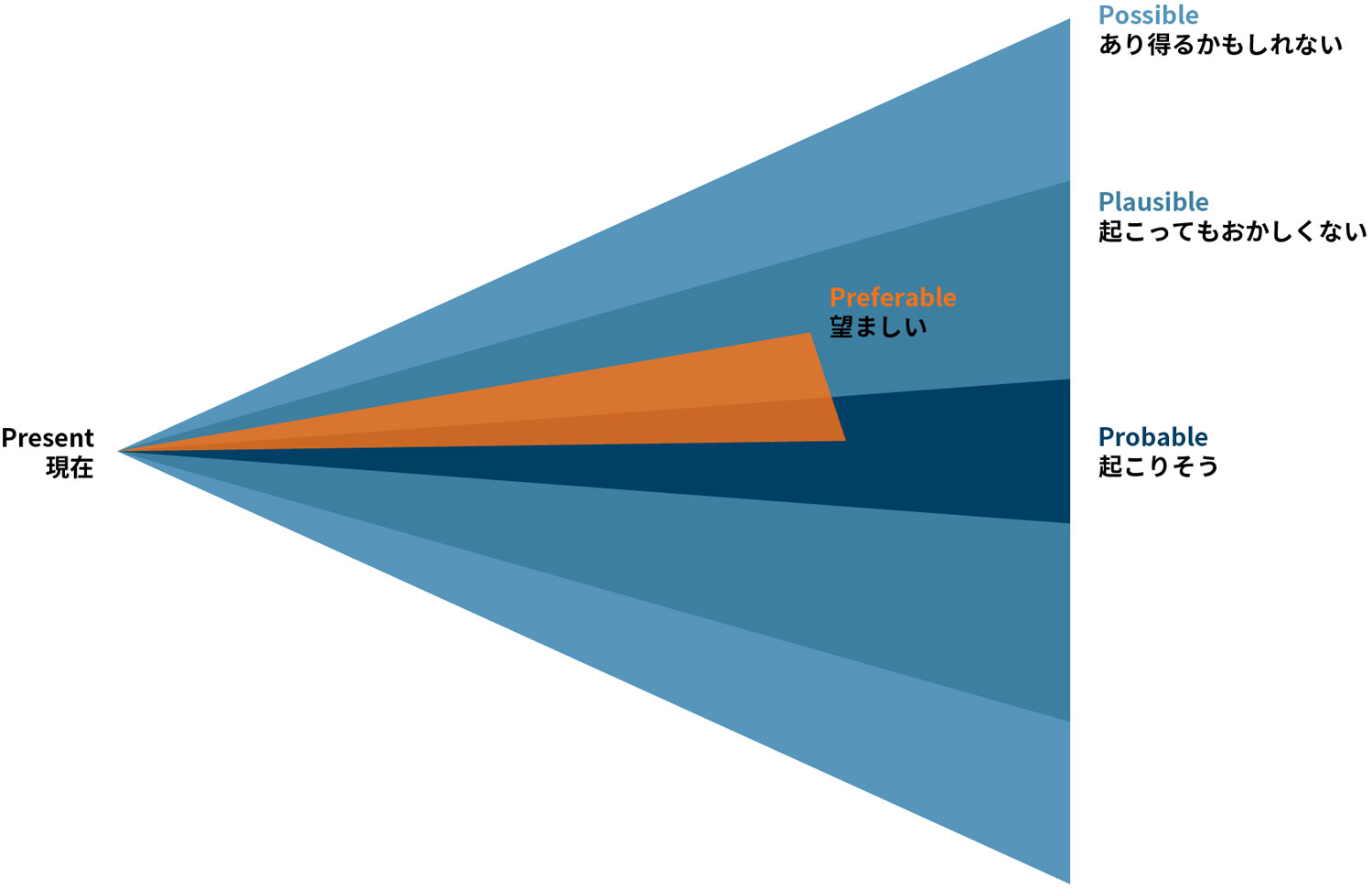

スペキュラティヴ・デザインを説明するにあたってよく用いられる、「PPPP図」という概念図を紹介させてください。

現在から始まり、「Preferable(望ましい)」「Probable(起こりそう)」「Plausible(起こってもおかしくない)」「Possible(あり得るかもしれない)」という4つの未来を示す「PPPP図」(アンソニー・ダン&フィオナ・レイビー『スペキュラティヴ・デザイン』をもとに作図)

私たちは、「未来」と聞くと、「こうなったらいい」「望ましい」という、現在を起点にしたある種予想しやすい単一の未来を考えると思うのですが、未来の可能性はもっと広大なのです。

――「デザイン」と聞くと、課題解決のための手段であると思ってしまう人は多そうですね。

そうですね。「デザイン」という言葉から、人間工学を基盤とした、市場ニーズに応じた製品設計や効率化のための職場環境などをイメージする方がまだまだ多いです。私が在籍する機械工学科内では、テクノロジーを称揚するのが基本姿勢で、テクノロジーがさらに進化した先の、未来に対する批評精神を持ち合わせるスペキュラティヴ・デザインとは相反する部分もあります。

私自身はというと、デザイン=「設計」という考え方をしています。何を設計するのかと問われれば、人の人生や生き方です。そう考えると、人が使うものを作るエンジニアリングとデザインは全く別物ではないとも思っています。

つまり、スペキュラティヴ・デザインは、意匠や問題解決の「手段」というより、既存の枠組みに囚われないオルタナティブな世界や価値観を提示することで、人に思考や議論のきっかけを与えようとする、ある種の「態度」なんです。

――理工学部機械工学科において、技術に対する批評精神を必要とするスペキュラティヴ・デザインの態度をどのように教えているのでしょうか?

言葉にするとシンプルになりすぎてしまうのですが、やはり「本質的な問いに立ち返る」ということに尽きます。例えば、そもそも車とはなにか。「人間や物を載せて移動させるツール」という答えが浮かんだとして、では物とはなにか、人とはどういう人なのか。物や人という漠然とした印象ではなく、対象物や当事者を具体化させることがスペキュラティヴ・デザインを実践するファーストステップです。

私は今、車椅子の設計の授業に携わっていますが、学生の作品を見ると、使用する当事者のリサーチがまだまだ不足していると感じています。車椅子に乗る方のコンディションや環境、背景はそれぞれ異なりますし、安易に一括りにはできません。当事者一人ひとりを意識したリサーチやヒアリングを徹底することで、既存の車椅子、ひいてはそれを囲む社会に足りないものが見えてきますし、そこから思索や批評精神が生まれます。

――なにか実例を紹介していただくことは可能でしょうか。

たとえば、『私はイルカを産みたい…』という作品は人口増加と食糧不足が進む地球環境においてイルカなど絶滅危惧種の代理出産を提案するものでした。制作過程においては胎盤の研究者など専門家へのヒアリングを通じてイルカの代理出産の手段のヒントをSF的に提示したほか、それらのプロセスを視覚化したジレンマチャートも制作しました。

このように、作品の制作時には、あらゆる文献の読み込みはもちろん、科学者、医師、法学者などテーマに関連する各領域の有識者や当事者に徹底してヒアリングと精査を重ねているのです。デザインを、その人の人生の設計と考えるのであれば、どこまでも当事者の思いや考え方に寄り添うことが求められます。当事者の声を聞くことができるリサーチやヒアリングは、デザインのファーストステップであり、その人の気持ちを尊重するマナーであるとも言えるのではないでしょうか。リサーチが終わらず、なかなか制作のプロセスに移れないことも、ままあります。

長谷川さんの作品『私はイルカを産みたい…』(2011-2013)

作品の具現化が別の可能性に気づくきっかけを生む

――なるほど。参考までに伺いたいのですが、モビリティをモチーフにしたスペキュラティヴ・デザインの作品などはありますか?

はい。ぜひご紹介したいのが、トーマス・トウェイツの作品『ハームレスカー』(2022) です(参照:https://www.thomasthwaites.com/a-harmless-car/)ハームレス(harmless)という言葉どおり、「誰も傷つけない車」というテーマで制作されています。自動車業界において乗車する人の安全性を一番優位に考えるのは当然のことと思うのですが、その視点をさらに広げ、運転、走行時はもちろん、製造時にも「誰も何も傷つけない」という車づくりは可能なのか。そんな問いから生まれた作品です。

『ハームレスカー』は、柳の木を素材にバスケットを編むようにして車体を制作しています。タイヤは、タンポポの樹脂製ゴムです。例えば、万が一カタツムリの上を走行してしまったとしても、殻がクラッシュすることはないそうです。自動車エンジニアからすれば「なんて無茶な!」と一笑に付されそうな車ですが、このハームレスカーが存在することで、逆説的に現代の安全基準値との差分が浮かび上がりますし、現状の車の安全性を高めるための別角度のアプローチを検討するきっかけには十分になるのではないでしょうか。

ちなみに、『ハームレスカー』は、リサイクル可能な素材を使用し、資源分配についても考慮されている点も特徴です。これは、スペキュラティヴ・デザインだけでなく、地球上のすべての生物やロボットなどの非生物もアクターとして捉える、多元的世界に向けたデザインの潮流も融合した好例と言えます。

――仮説検証を経ながら作品を形にしていくスペキュラティヴ・デザインのアプローチは、ある種エンジニアリングに通じる態度にも感じられてきました。

ありがとうございます。では、あらためてこうした態度をモビリティに応用してみましょうか。空飛ぶ自動車はすでに実現化に向けての研究が進んでいますが、空飛ぶ車椅子はどうでしょうか。もっと発想を飛躍させ、人間以外の生物が使うとしたら。免許を持っていない人、車を運転したことがない人が使える車があってもいいのではないか。現実的な情報だけから発想するのではなく、世の中にまだ存在しない用途や新たな利用者を想定すれば、考えられるプロダクトの形も広がりますよね。

神話も物語もテクノロジー。身近な定義を疑うことで別の可能性が拓ける?

――ここまでお話を伺って、テクノロジーを表現のツールとして活用しつつも決して称揚はしない姿勢が印象的だと感じています。長谷川さんが批評精神を忘れずに技術と向き合うために、意識されていることなどあれば教えてください。

一言でいえば、「何をテクノロジーと定義するのか」ということです。私は技術哲学というテクノロジーと社会・人との関わりを考察する学問に関心を持っていて、そうするとやはり、この問いが浮かび上がります。

思索を重ねた上で、私は、テクノロジーとは「生き延びるための人間の工夫すべて」という答えを出しました。そこには、物語や神話なども含まれます。そんな風に、自分が普段当たり前に使っている技術の定義を見直してみると、意外なところに異なる可能性が眠っているかもしれません。

そして、浮かび上がった別の現実の可能性を具現化し、視覚的に世の中に問いかけることは、スペキュラティヴ・デザインの大きな意義であり、多くの人が取り入れられることでもあるのではと思っています。

私は昔からアートが好きなのですが、アートの根底には世の中の「当たり前になっていること」に抗う憤りにも似たモチベーションがあると思います。たまには「何ができるか」ではなく、「なぜ、これができないのか」と別の可能性を探る革命家の精神を原動力に行動してみるのは、いかがでしょうか。

〈長谷川愛さんからの問いかけ〉

「当事者へのヒアリングと徹底したリサーチを起点に、今あるモビリティを疑い、『あって然るべきモビリティ』を考えてみませんか?」