研究通信

2025.09.05

研究通信#10の2号

社会デザイン研究 『人は生きるように運転する』

~高齢者の生活活動に関わる意識調査~

「家事・社会貢献等の生活活動編」

1.研究の目的

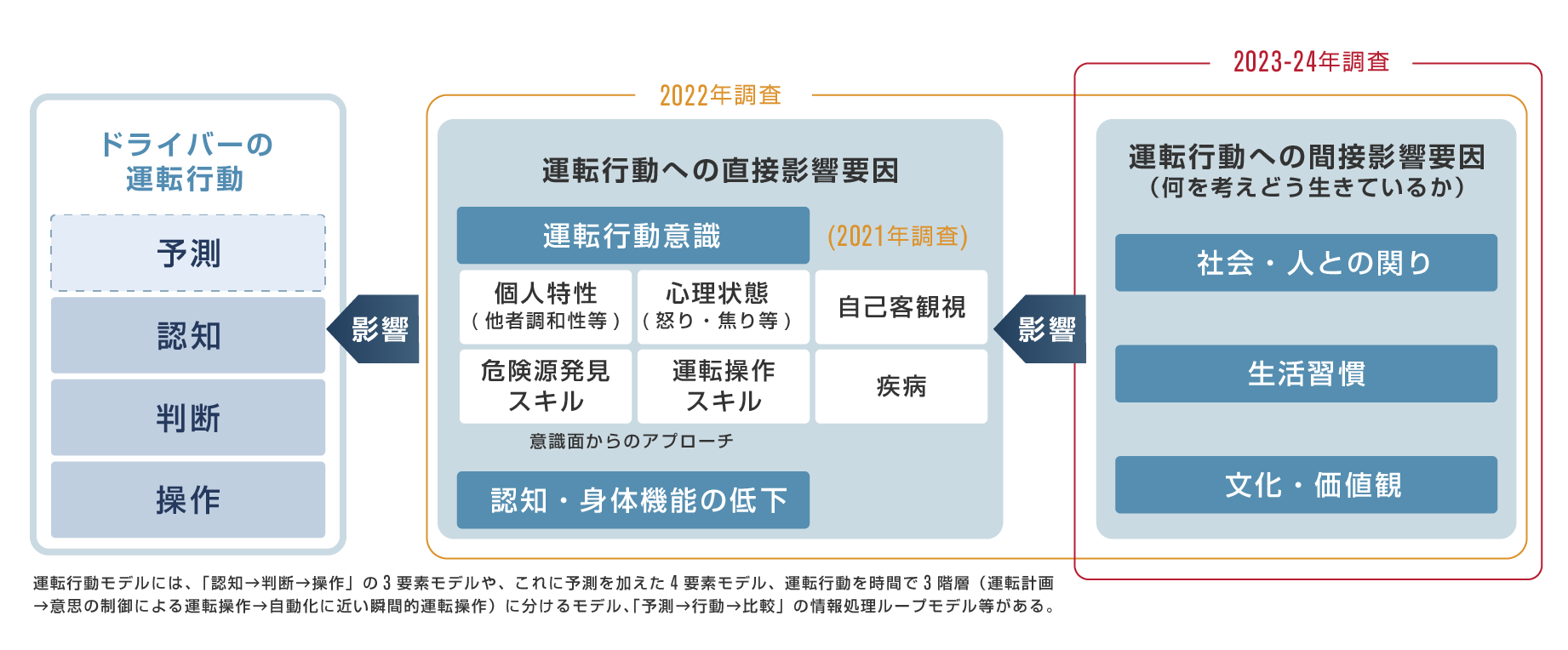

『人は生きるように運転する』と言われています。周囲に配慮した運転やその逆に不安定で攻撃的な運転は、生活スタイルの現れというものです。今回は、主として高齢ドライバーの交通事故削減策を探索するため、全国45歳以上のクルマ運転者1,600人を対象に、「人はどのように生き」「どのような運転行動意識を持っているか」に関するWEBアンケート調査を行いました。

運転行動意識については、2021年は、他者調和性や遵法マインド、危険源発見・運転操作スキルなどについて調査を実施し、研究通信#2を発行しました。2022年は、運転行動への間接影響要因として、社会・人との関り等の視点を加えて調査を行い、研究通信#5を発行しました。今回はその続編として、『人は生きるように運転する』に的を絞った調査です。

この調査の分析結果を、2回に分けて報告しています。今回はその2回目、家事や社会貢献活動などの生活活動についてまとめました。

*本分析においては一部年代について全体傾向に整合しない項目もあり、それはコメント対象外としました。この解明は本調査による限界とするところであり、今後の課題としてご理解頂きたく思います。

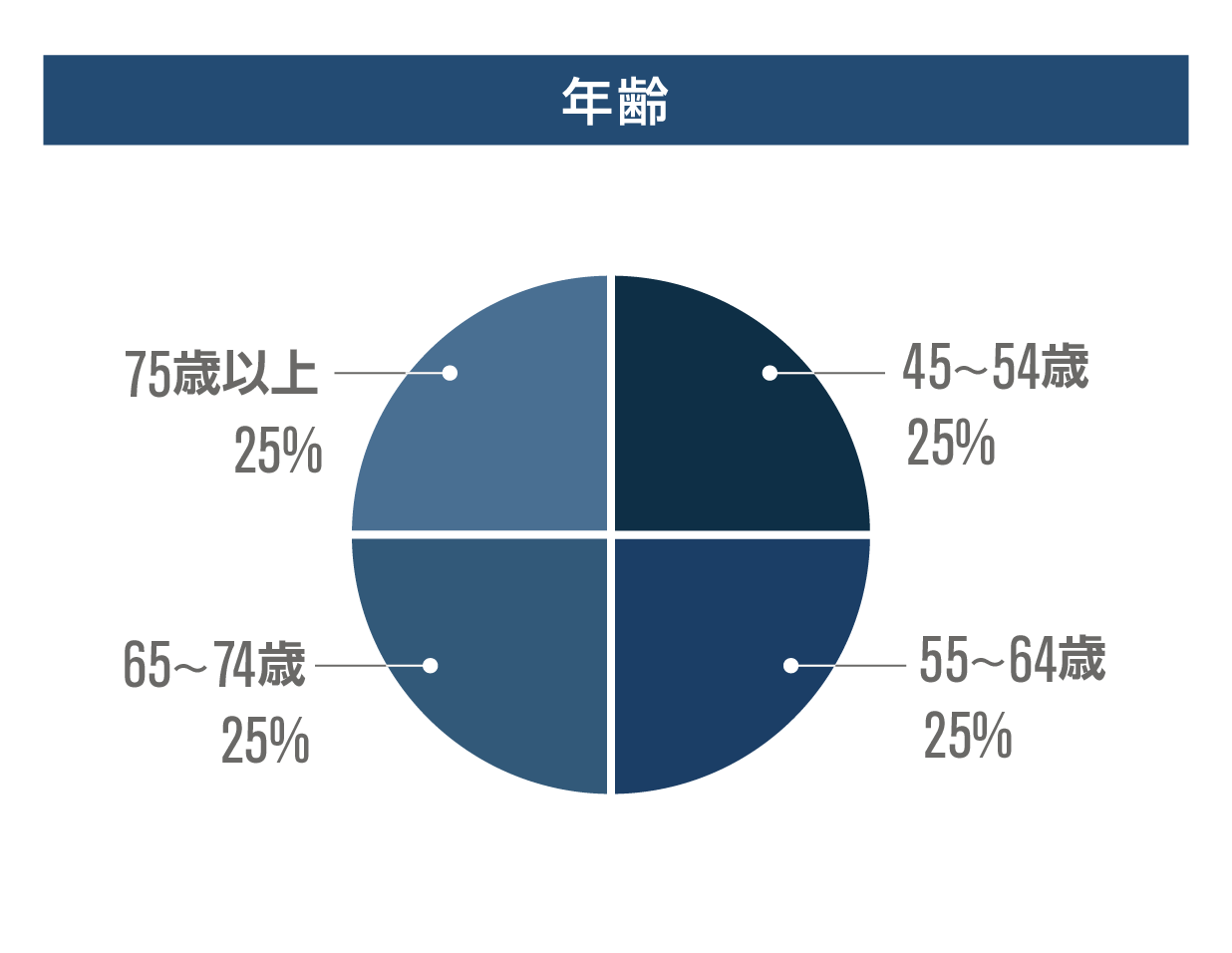

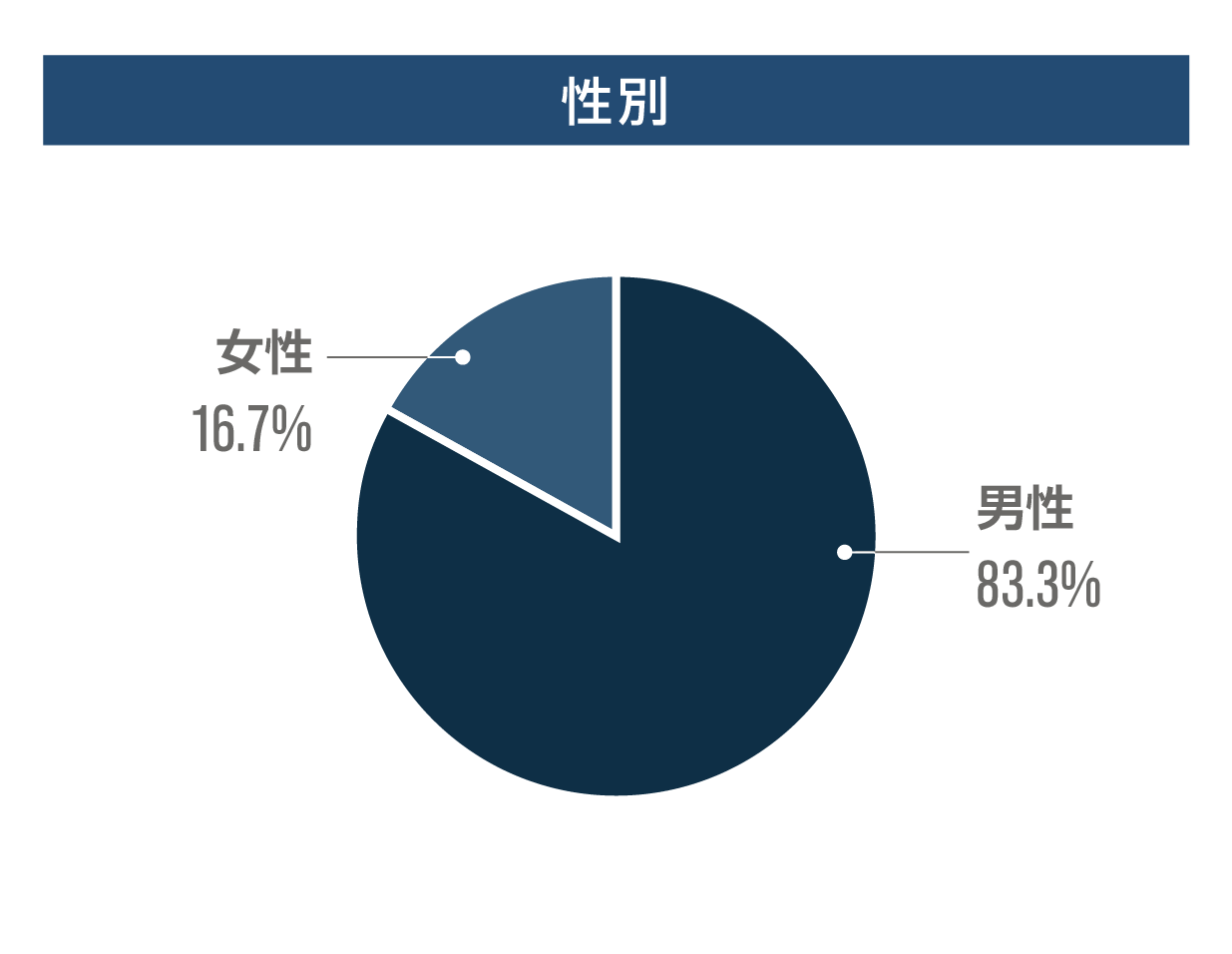

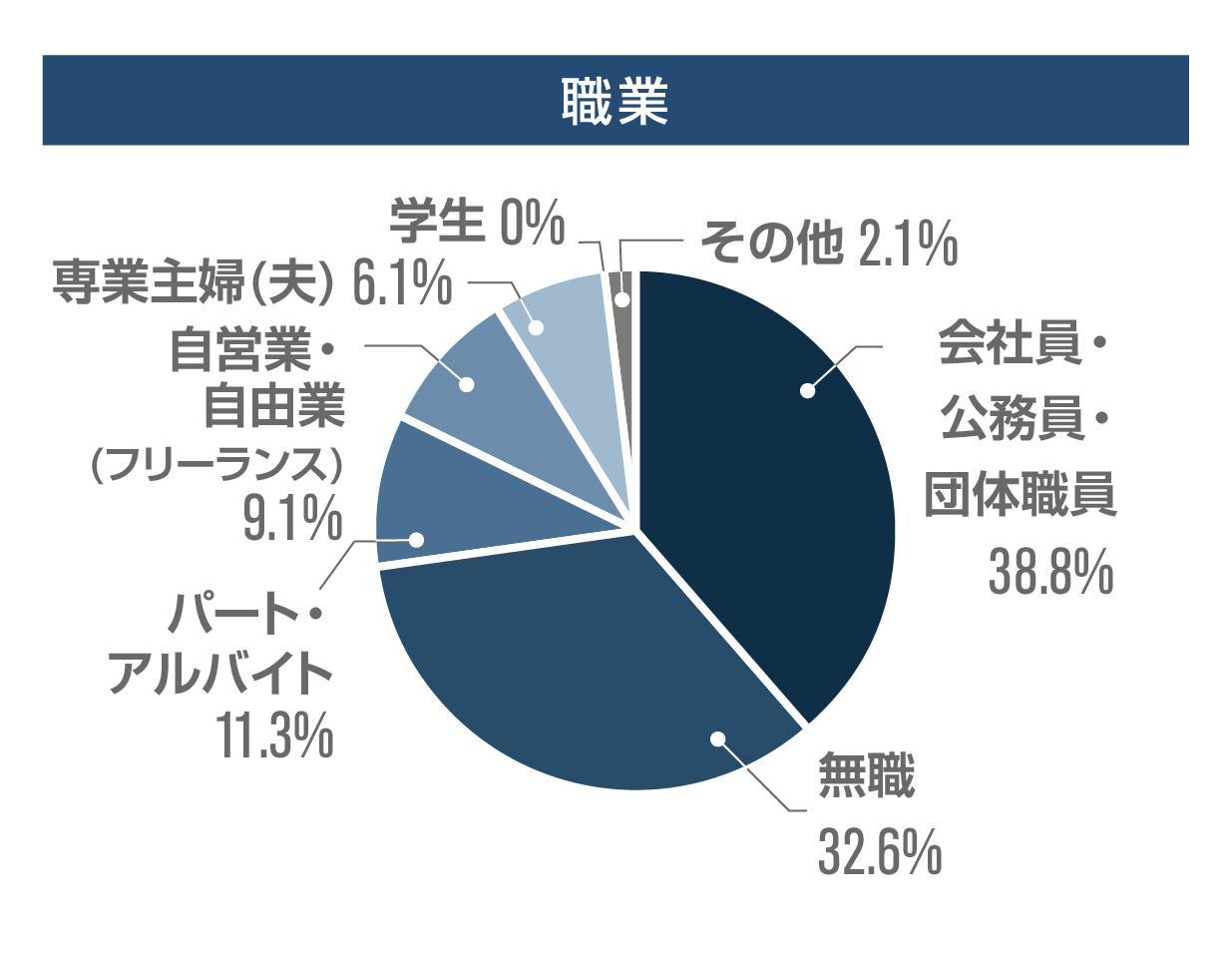

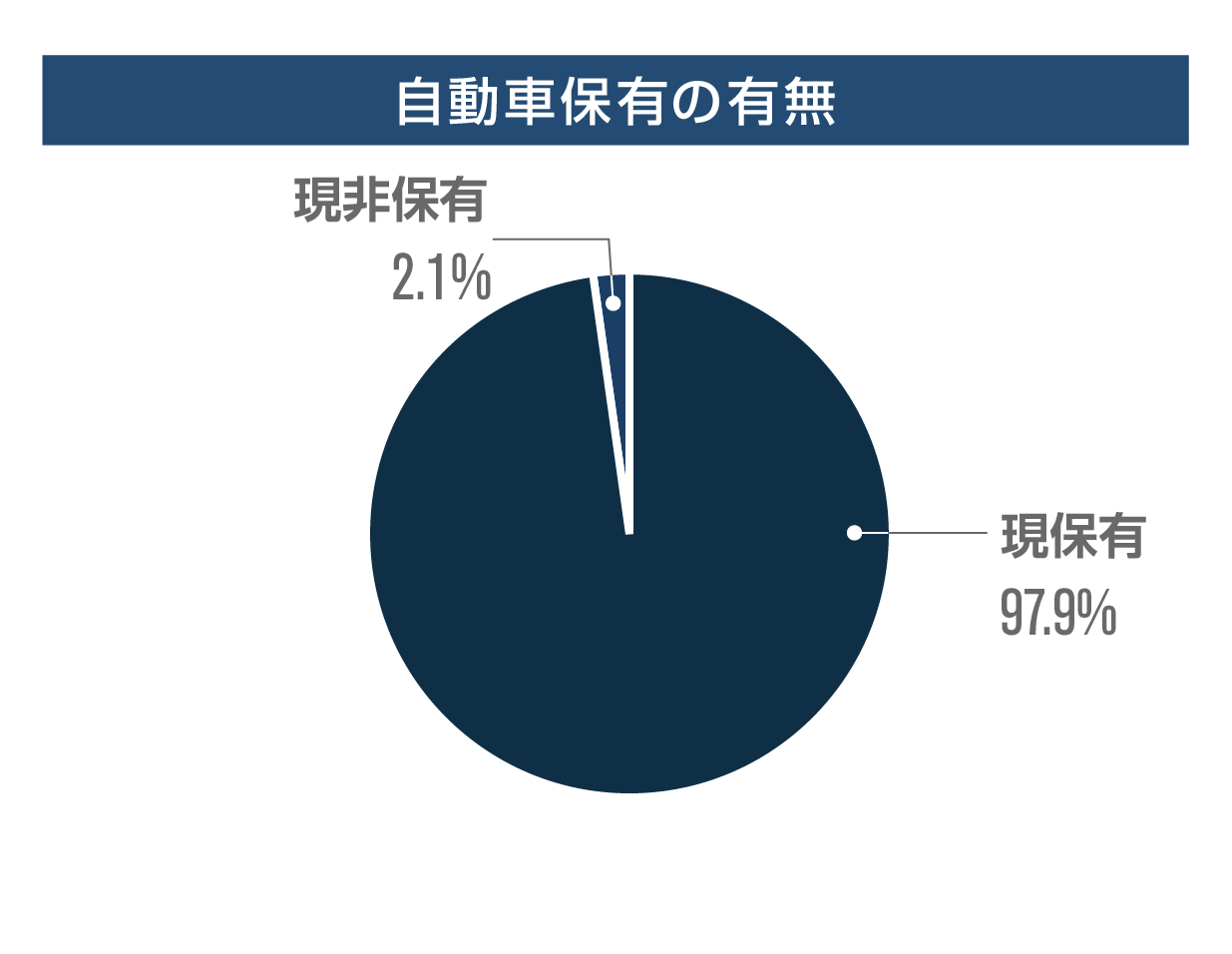

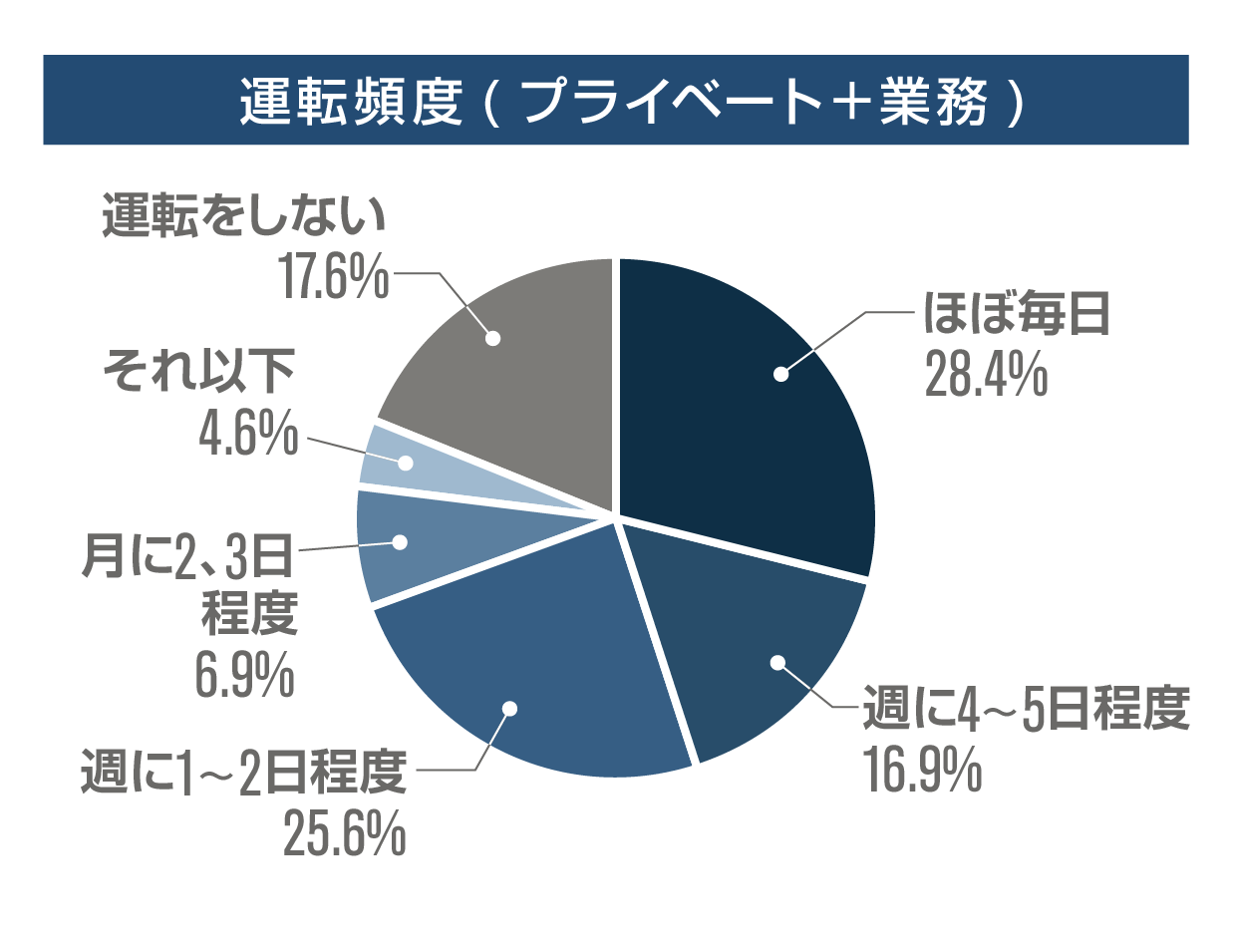

2.回答者プロフィール(基本データ)

回答者の人数 年代層別の内訳(単位:人)

| 45~54歳 | 55~64歳 | 65~74歳 | 75歳以上 | 計 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 公共交通利用大エリア | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |

| 公共交通利用小エリア | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |

※公共交通利用大エリアは公共交通機関通勤・通学が20%以上の都府県(データ出典:国勢調査2020・2010)

(東京都、神奈川県、千葉県、大阪府、埼玉県、奈良県、兵庫県、京都府、福岡県、愛知県、滋賀県)

公共交通利用小エリアはそれ以外

調査時期:2023年11月

3.分析結果

- 目次

- 3-1.どのような生活活動を日常的に行っていますか?

- 3-1-1.「掃除・洗濯」を行っている人・行っていない人

- 3-1-2.「掃除・洗濯以外」の生活活動はどうでしょうか?

- 3-2.どのような社会貢献活動を継続的に行っていますか?

- 3-2-1.社会貢献活動を行っている人・行っていない人

- 分析まとめ

- この交通ルール、知っていますか その1:追い越し方法

- この交通ルール、知っていますか その2:信号機のない横断歩道

- この交通ルール、知っていますか その3:交差点付近の禁止事項

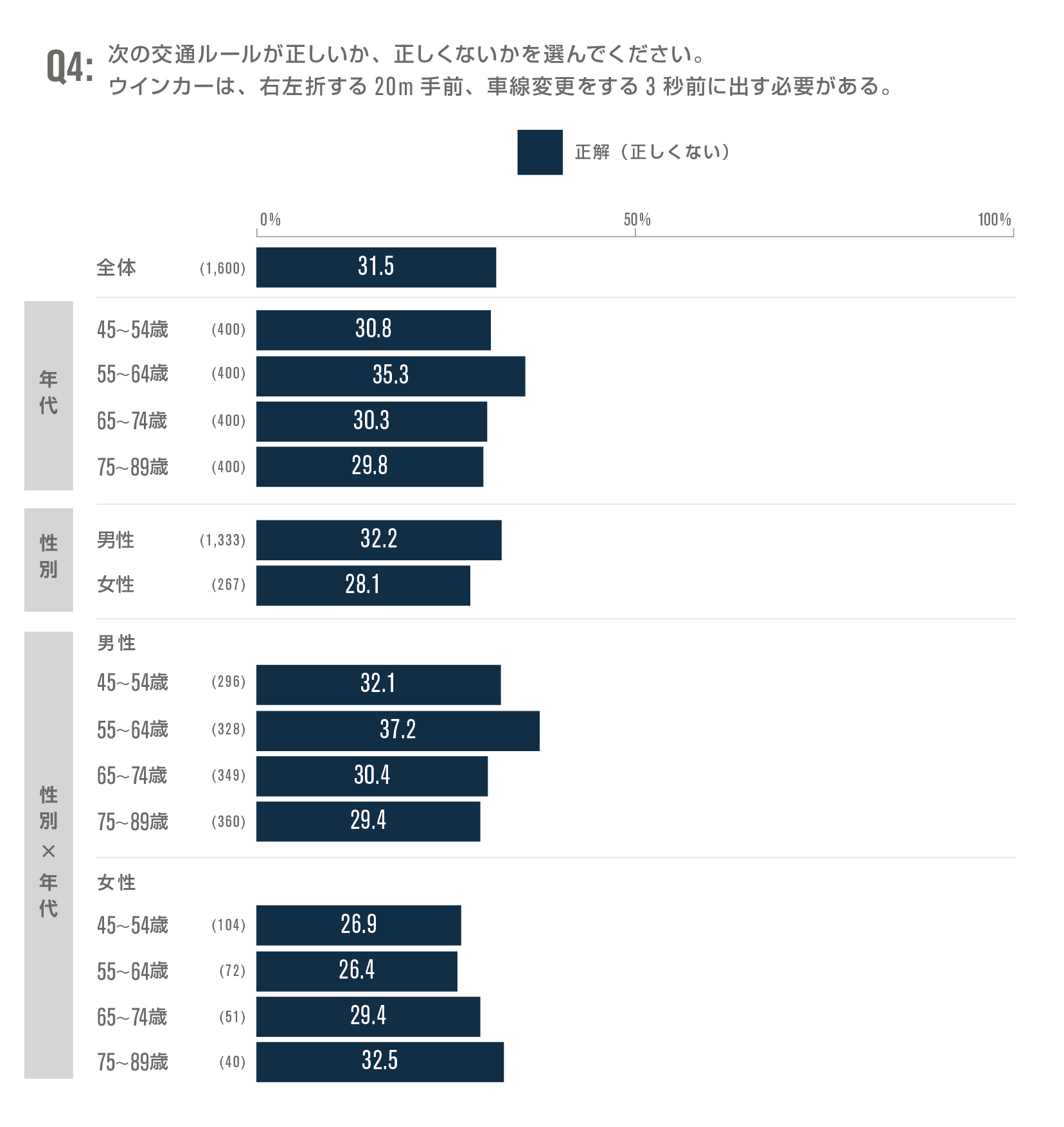

- この交通ルール、知っていますか その4:ウインカーのタイミング

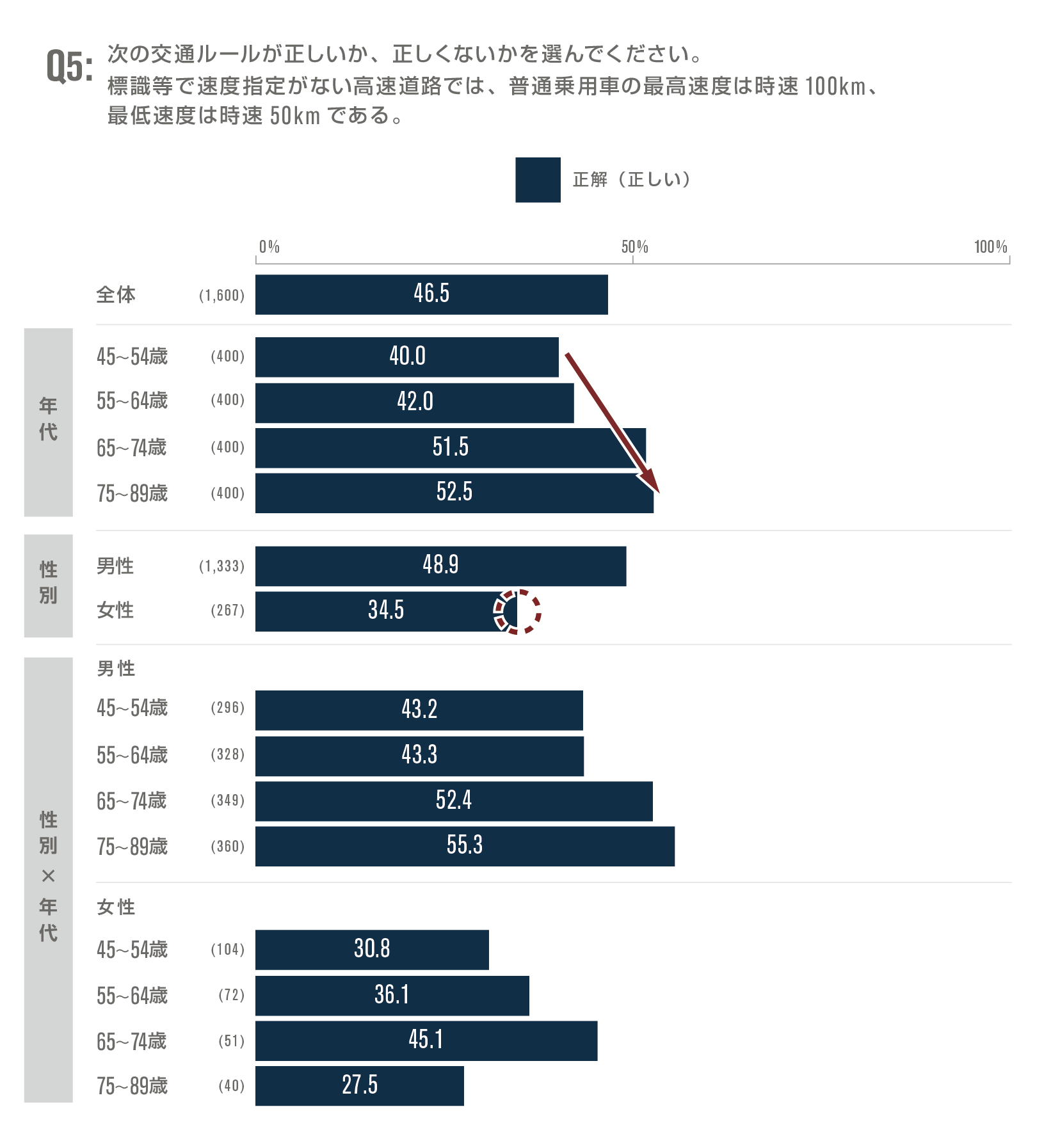

- この交通ルール、知っていますか その5:最高速度

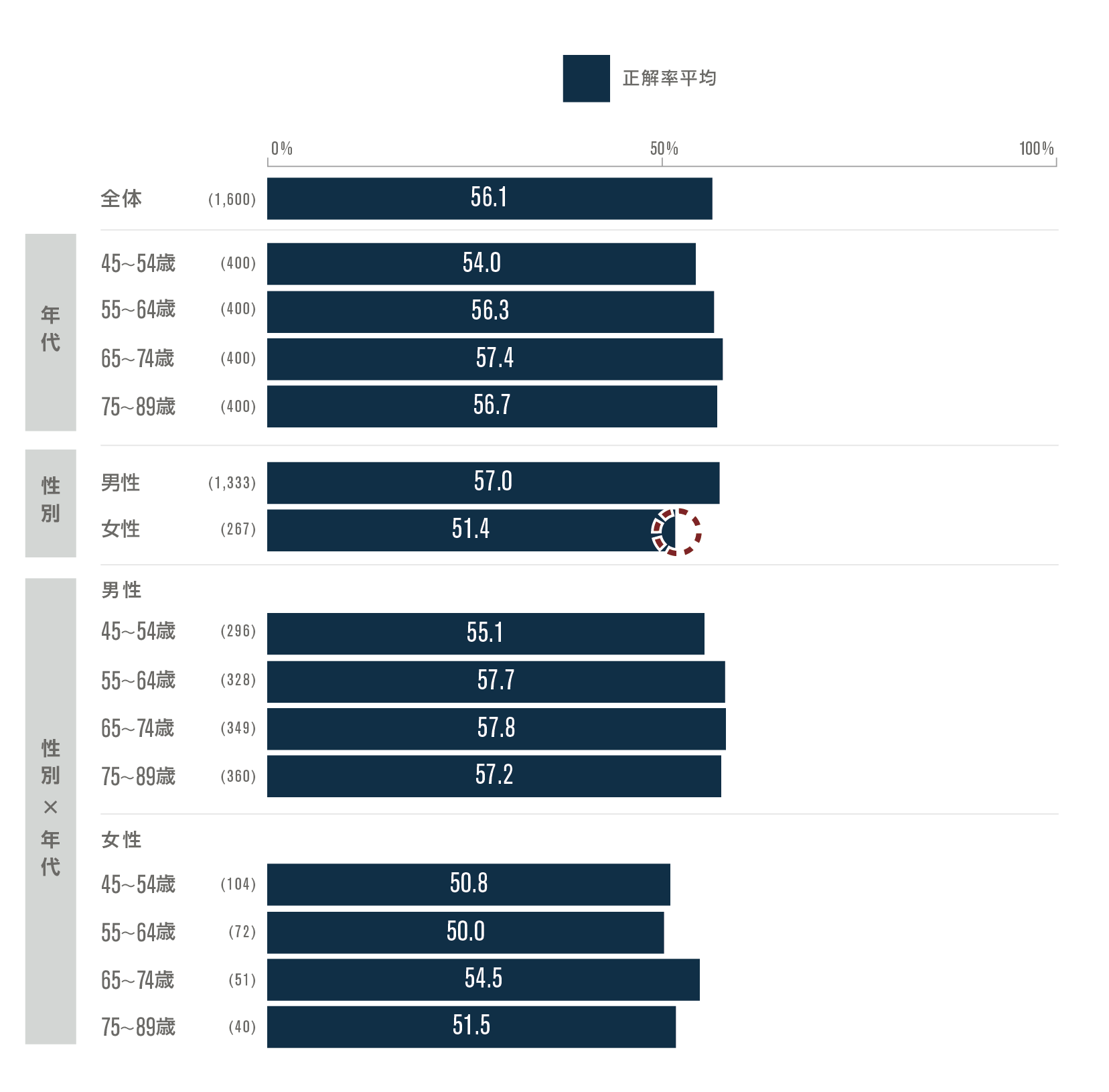

- 交通ルールの正答率を平均すると。。。

3-1.どのような生活活動を日常的に行っていますか?

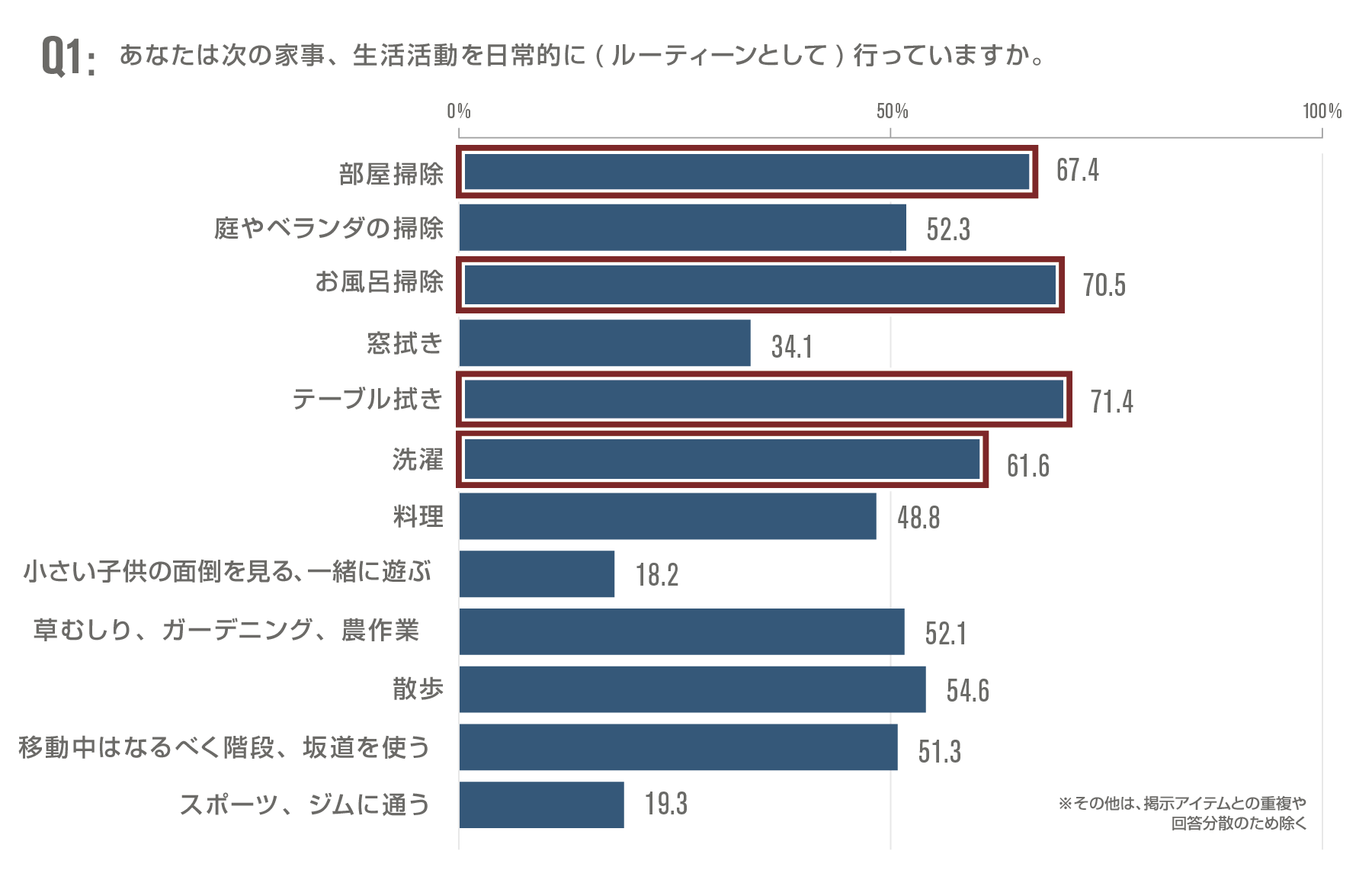

比較的多くの人が行っている家事、生活活動は、テーブル拭き、お風呂掃除、部屋掃除、洗濯でした。

ほぼ半数の人が行っているのは、庭やベランダの掃除、料理、草むしり・ガーデニング等、散歩、階段・坂道を使う、でした。

小さい子供の面倒・遊ぶ、スポーツ・ジムを日常的に行う人は、生活環境に依存するためか、比較的少数派のようです。

次に、一つ一つについて内容を詳しく見ていきましょう。

3-1-1.「掃除・洗濯」を行っている人・行っていない人

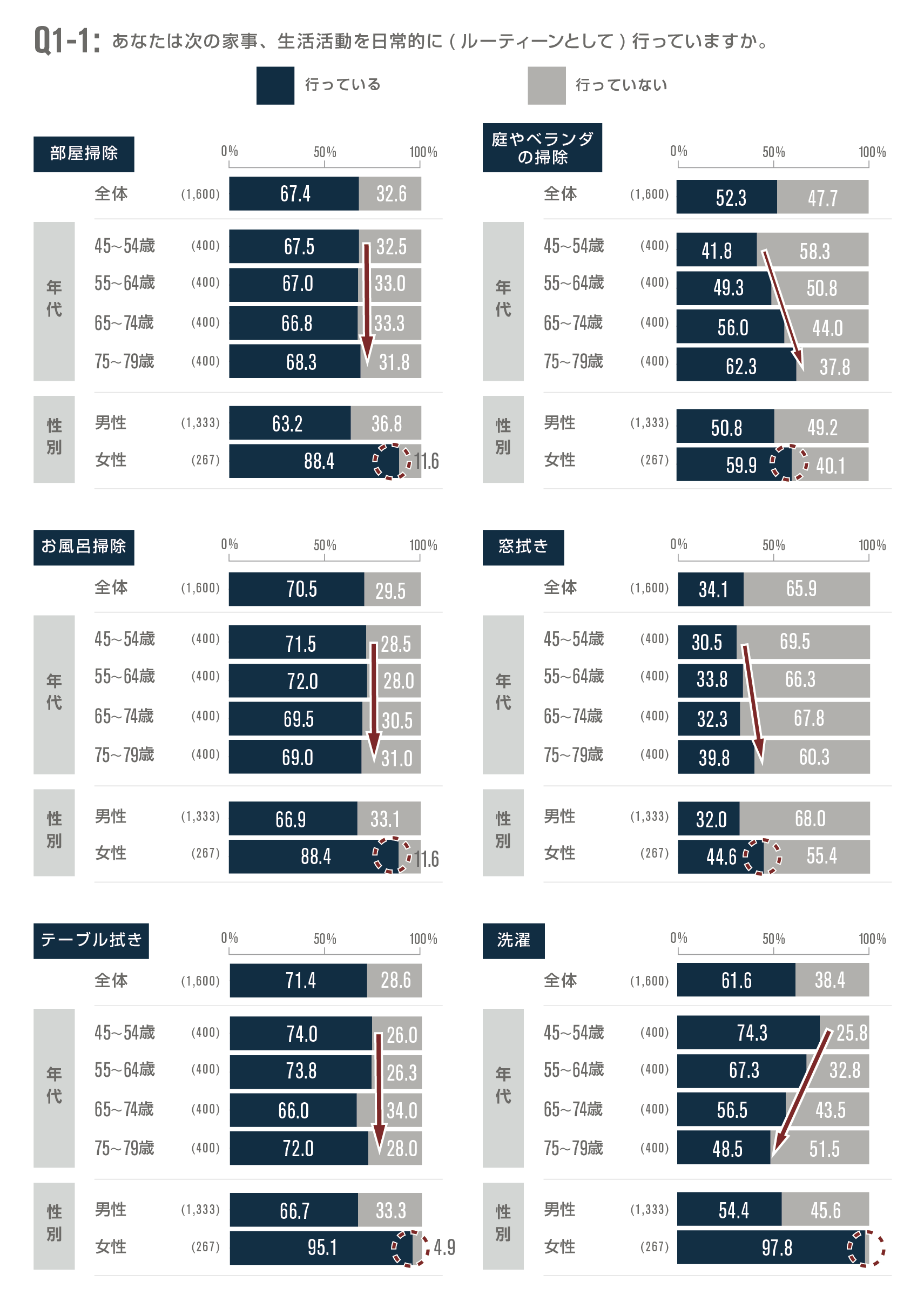

部屋掃除、お風呂掃除、テーブル拭きは、年齢に関わらず、7割程度の人が、日常的に行っているようです。

庭やベランダの掃除、窓拭きは、年齢が上がると日常的に行う人が多くなります。洗濯は逆に、年齢が上がると日常的に行う人が顕著に少なくなります(女性の洗濯率はほぼ100%であることから、この傾向は男性によるもの)。

どの家事も、男性より女性のほうが日常的に行っています。部屋掃除、お風呂掃除、テーブル拭き、洗濯は、特にこの傾向が顕著にみられます。

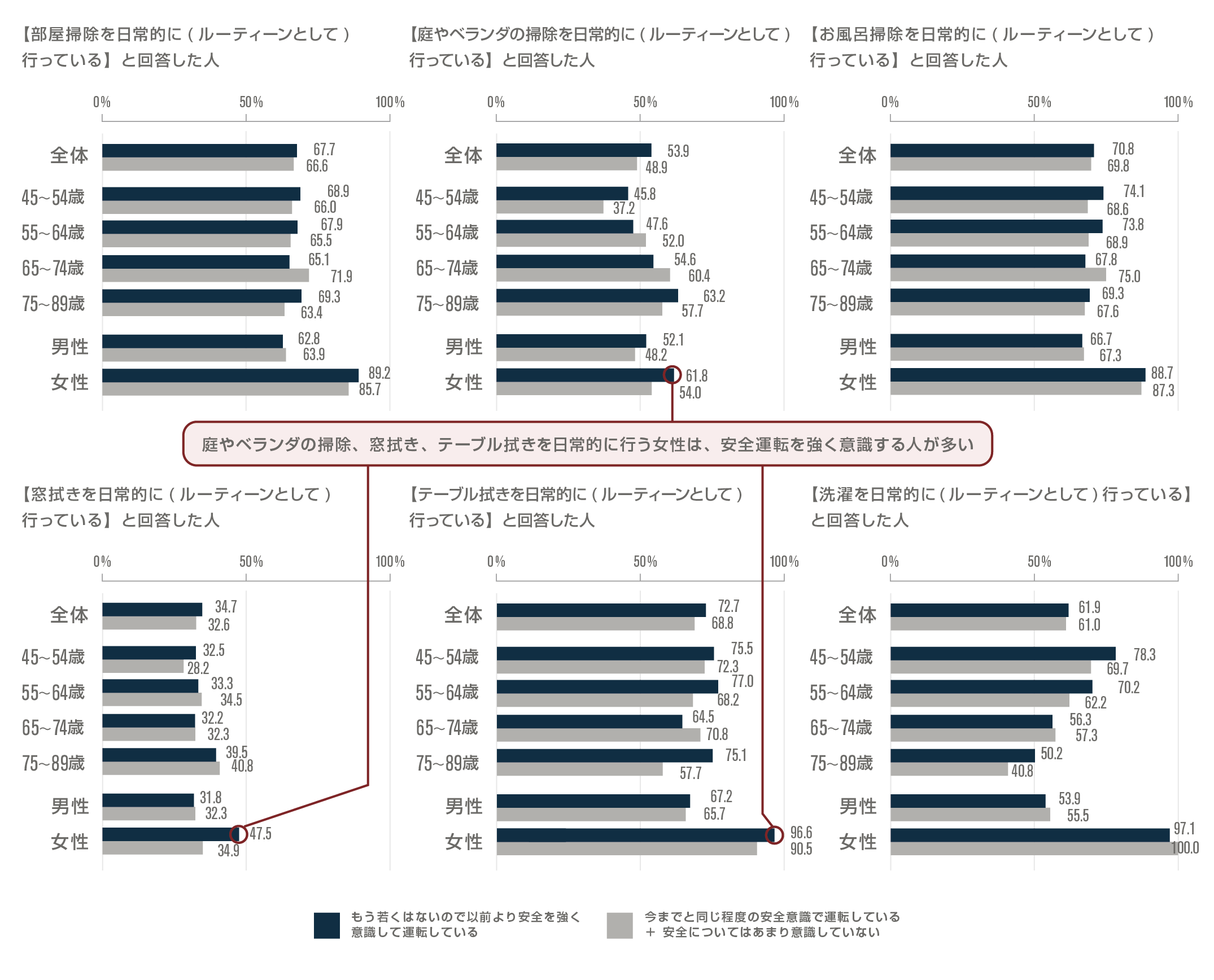

「掃除・洗濯」を行っている人×安全運転指向

「掃除・洗濯」を行っている人と、安全運転指向の関連について調べてみました。

全体では、「掃除・洗濯」の全ての項目について、日常的に行っている人は、「安全運転を強く意識している」と回答する人が多くなっています。しかしその差はわずかであり、このデータだけでは「掃除・洗濯」を行っている人は安全運転を指向する傾向にあると言い切れないところです。「掃除・洗濯」は生き方や意思の反映性は比較的低く、家族における役割分担に寄るところが大きい(選択自由度が低い)ことから、安全運転の指向性との関連はあまり大きくないとも考えられます。ただ、女性については男性より、掃除を行っている人は、「安全運転を強く意識している」と回答する人が比較的多くなっています(庭やベランダの掃除、窓拭き、テーブル拭きなど)。

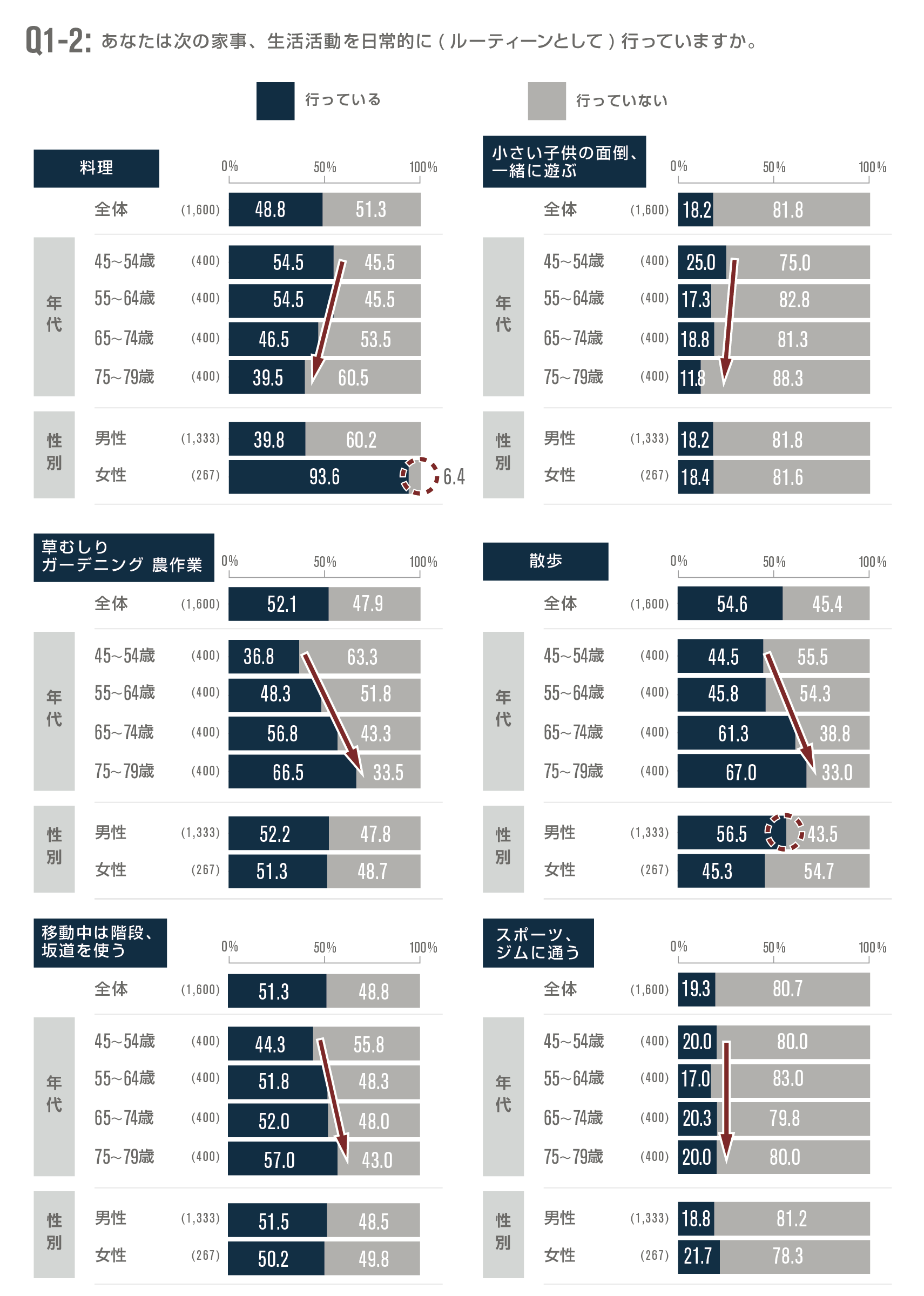

3-1-2.「掃除・洗濯以外」の生活活動はどうでしょうか?

料理、小さい子供の面倒・遊ぶは、年齢が上がると日常的に行う人が減る傾向にあります(料理については女性は9割超であることから、この傾向はほぼ男性によるもの) 。一方、草むしり・ガーデニング・農作業、散歩、階段・坂道を使うは、年齢が上がると日常的に行う人が増える傾向にあります。

性差では、料理は、顕著に女性が多く、散歩はやや男性が多くなっています。「掃除・洗濯」は女性のほうが日常的に行う傾向がはっきり出ていましたが、「掃除・洗濯以外」では、料理以外にその傾向はみられませんでした。

グラフはつけませんでしたが、草むしり・ガーデニング・農作業は公共交通利用小エリア(地方部)の人が、散歩は公共交通利用大エリア(都市部)の人が、比較的多くなっています。これは住環境の違いが影響していると思われます。

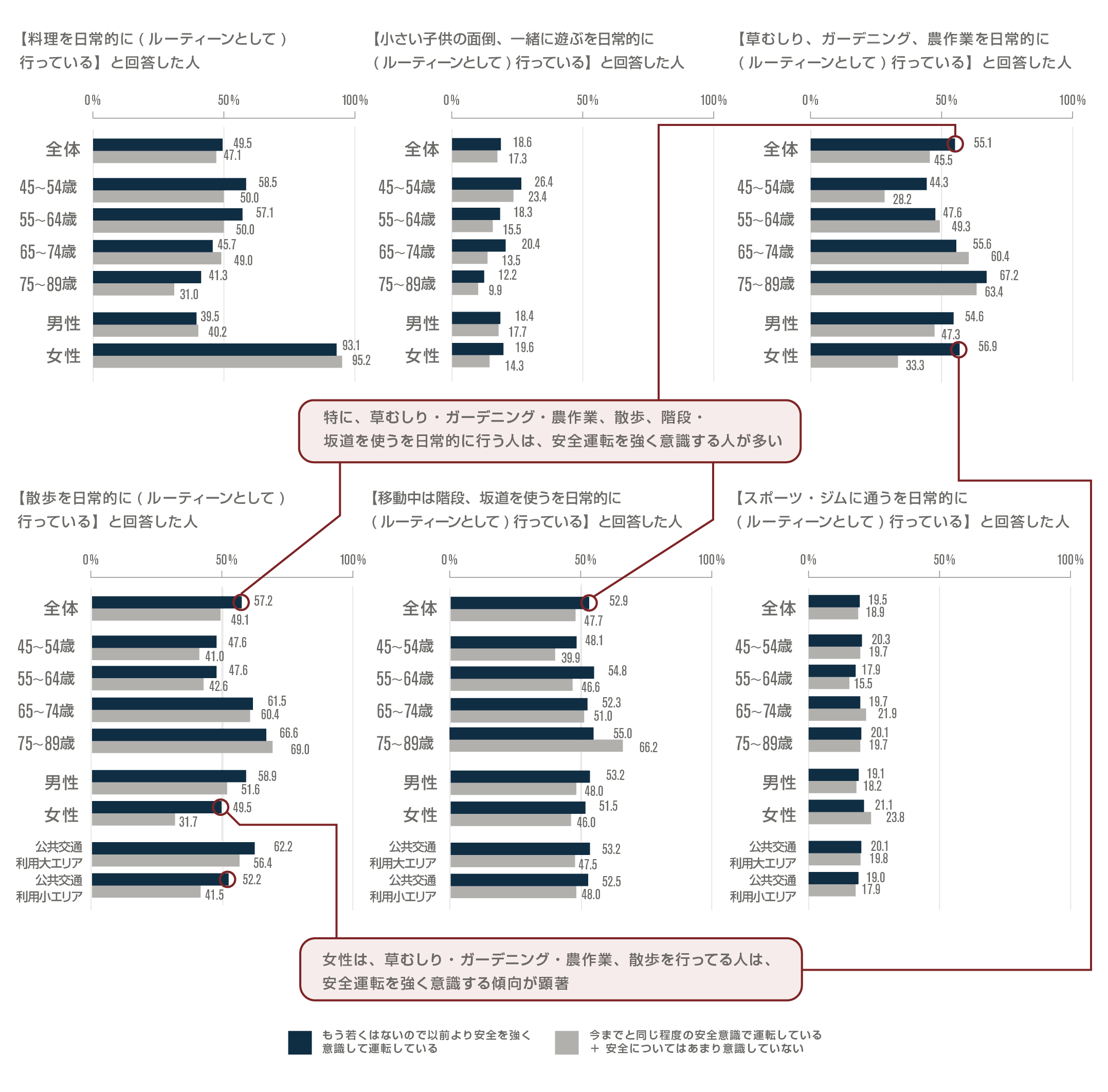

「掃除・洗濯以外」の生活活動をやっている人×安全運転指向

「掃除・洗濯以外」の生活活動を行っている人と、安全運転指向の関連について調べてみました。

全体では、「掃除・洗濯」と同様、「掃除・洗濯以外」の生活活動の全ての項目について、日常的に行っている人は、「安全運転を強く意識している」と回答する人が多くなっています。比較的その傾向が大きく出ているのは、草むしり・ガーデニング・農作業、散歩、階段・坂道を使う、でした。女性については男性より、草むしり・ガーデニング・農作業、散歩を行ってる人は、顕著に「安全運転を強く意識している」と回答する人が多くなっています。

「掃除・洗濯」や料理のように家族における役割分担の意味合いが大きくなく、比較的自分の生き方や意思を反映しやすい(選択自由度の高い)屋外の生活活動のほうが、安全運転指向との相関が出やすいようです。

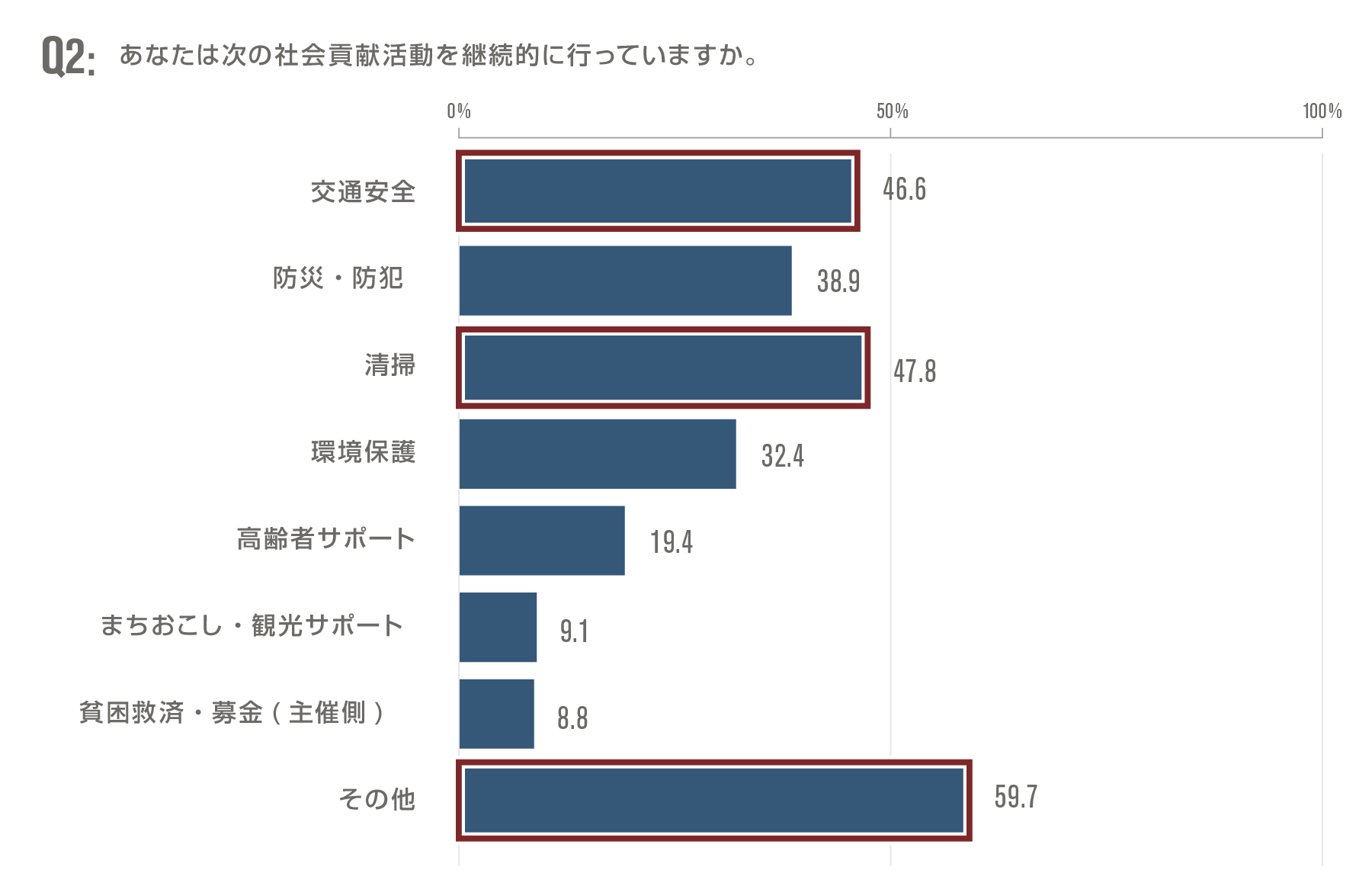

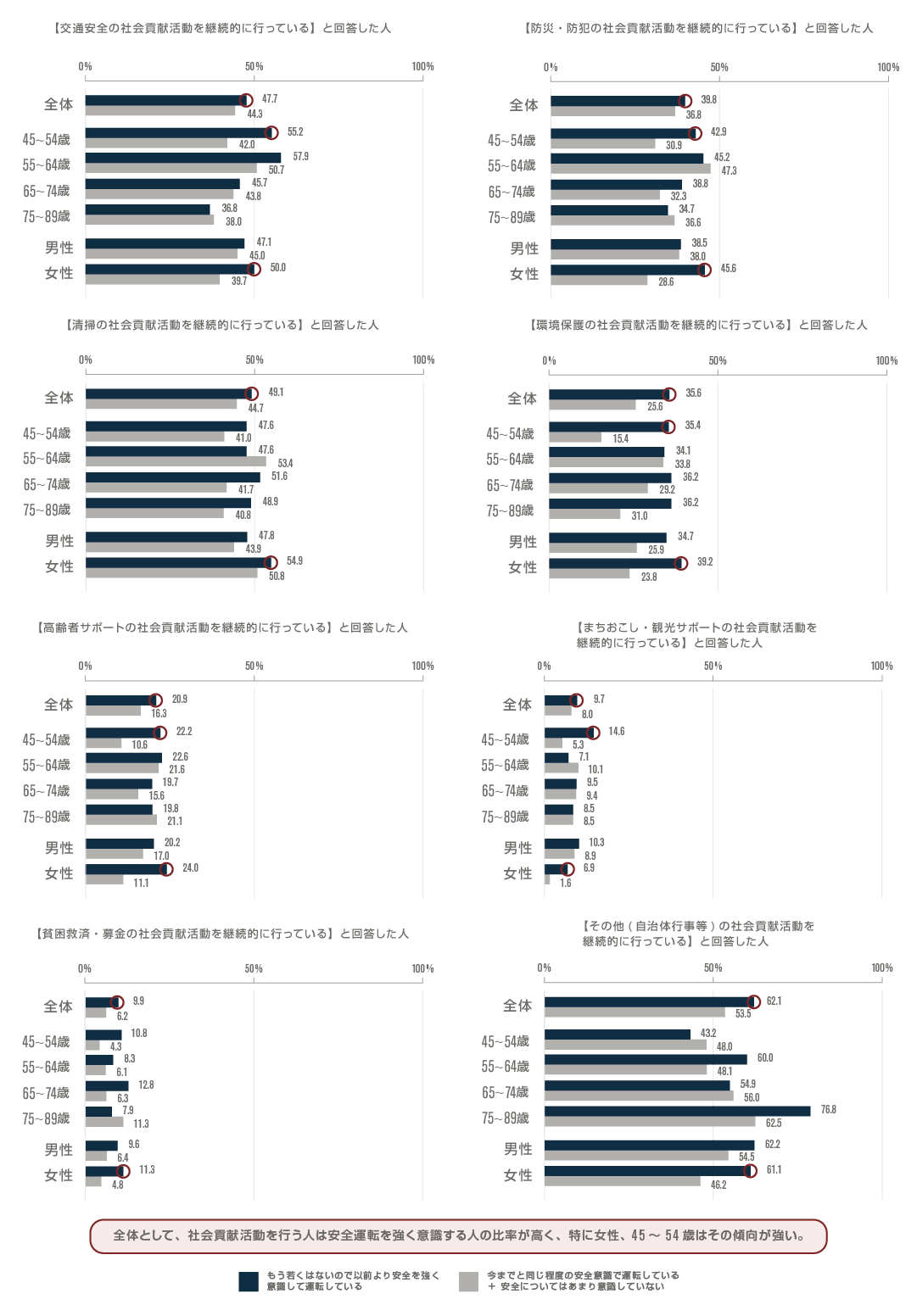

3-2.どのような社会貢献活動を継続的に行っていますか?

掲示アイテムの中で比較的多くの人が行っている社会貢献活動は、交通安全、清掃でした。これに、防災・防犯、環境保護が続いています。「その他」の回答のうち、25%がお祭り等の自治体行事になっていました。

まちおこし・観光サポート、貧困救済・募金が少ないのは、日常生活の中で比較的接する機会が少ないテーマなのかもしれません。

次に、一つ一つについて内容を詳しく見ていきましょう。

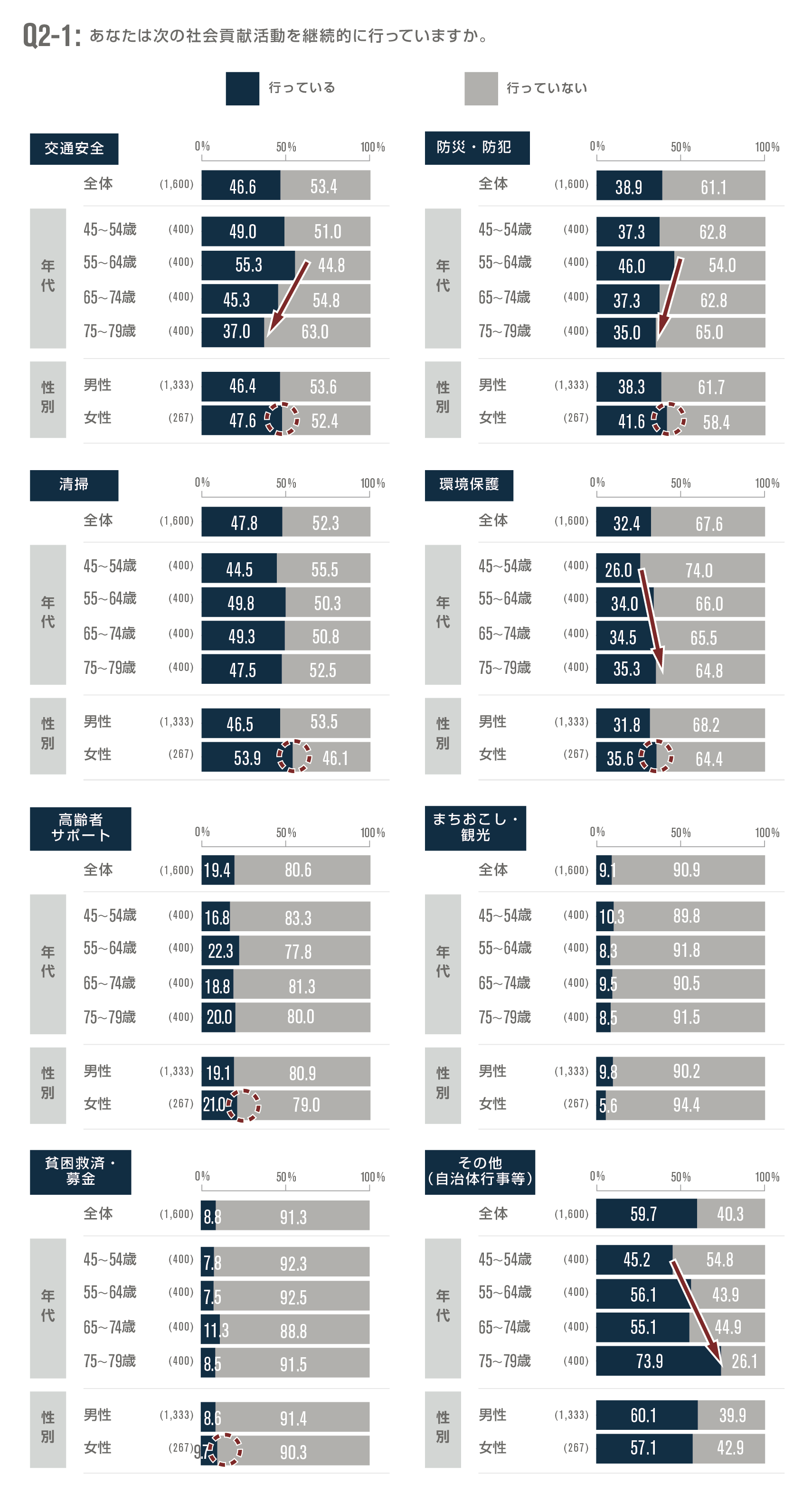

3-2-1.社会貢献活動を行っている人・行っていない人

一般に社会貢献活動は年齢が上がると参加率が高くなる傾向があるようですが、個別項目ごとに見ると違った特徴を見ることができました。交通安全、防災・防犯は、55~64歳をピークに若干下がる傾向にあり、「その他(自治体行事等)」は、年齢が上がると顕著に上昇しています。

また、掃除・洗濯は女性の参加率が高くなっていましたが(3-1-1)、多くの項目について、社会貢献でも男性より女性の参加率が高い結果となりました。

社会貢献活動を行っている人×安全運転指向

社会貢献活動を行っている人と、安全運転指向の関連について調べてみました。

全体では、全ての項目について、社会貢献活動を継続的に行っている人は、「安全運転を強く意識している」と回答する人の比率が高くなっています。この傾向は、男性より女性のほうが顕著です。また、45~54歳も、他の年代層と比較して、社会貢献活動を継続的に行っている人は、安全運転を指向する傾向にあります。いわゆるお仕事の現役世代であるにも関わらず、社会貢献活動にいそしんでいる前向きさが、運転意識にも影響してくるということでしょうか。

また、一般に社会貢献活動は、家族における役割分担の意味合いが大きくなく、比較的自分の生き方や意思を反映しやすい(選択自由度の高い)生活活動であることから、安全運転指向との相関が出やすいと考えられます。

分析まとめ

全体として見ると、「掃除・洗濯」、及び「掃除・洗濯以外」の生活活動を日常的に行っている人、そして社会貢献活動を継続的に行っている人は、「安全運転を強く意識している」と回答する人の比率が高くなりました。この傾向は、男性より女性により強く見られます。

そしてこの傾向は、 屋外の生活活動や社会貢献など、比較的自分の生き方や意思を反映しやすい(選択自由度の高い)生活活動のほうが、安全運転指向との相関が出やすいようです。

研究通信#10の1号では、クルマを大切にする人は安全運転を指向し、その傾向は女性により出やすいことを紹介しています。今回の1号、2号を合わせた一連の調査により、クルマを大切にし、「掃除・洗濯」、「掃除・洗濯以外」の生活活動、そして社会貢献活動を良く行う人は、安全運転を指向する傾向にあり、特に選択自由度の高い項目に傾向が出やすいことが分かりました。

交通安全未来創造ラボから

皆さんへのメッセージ

あなたは、クルマを綺麗にしていますか。

そして、クルマに擦り傷があったらその場所は分かりますか。

また、掃除や料理、ガーデニングや散歩など屋外の生活活動を、

楽しみやストレス緩和の一つとして主体的にできると良いですね。

環境保護・自治体行事などの社会貢献に触れるのも

行動領域を広げ、気づきを得るきっかけになりそうです。

「人は生きるように運転する」

色々な生活活動を改善・活性化し、同時に安全運転に心がけては如何でしょうか。

交通安全未来創造ラボでは、生活活動を改善することによる、

運転に関わる認知・身体機能への影響についての研究が現在進行中です。

本ラボの今後の情報発信にご期待下さい!

「人は生きるように運転する」の調査結果の報告は以上です。

今回の調査では、「人は生きるように運転する」の調査には関連しませんが、交通ルールの認知度についても調査しましたので、合わせて報告します。

交通ルールの認知度調査

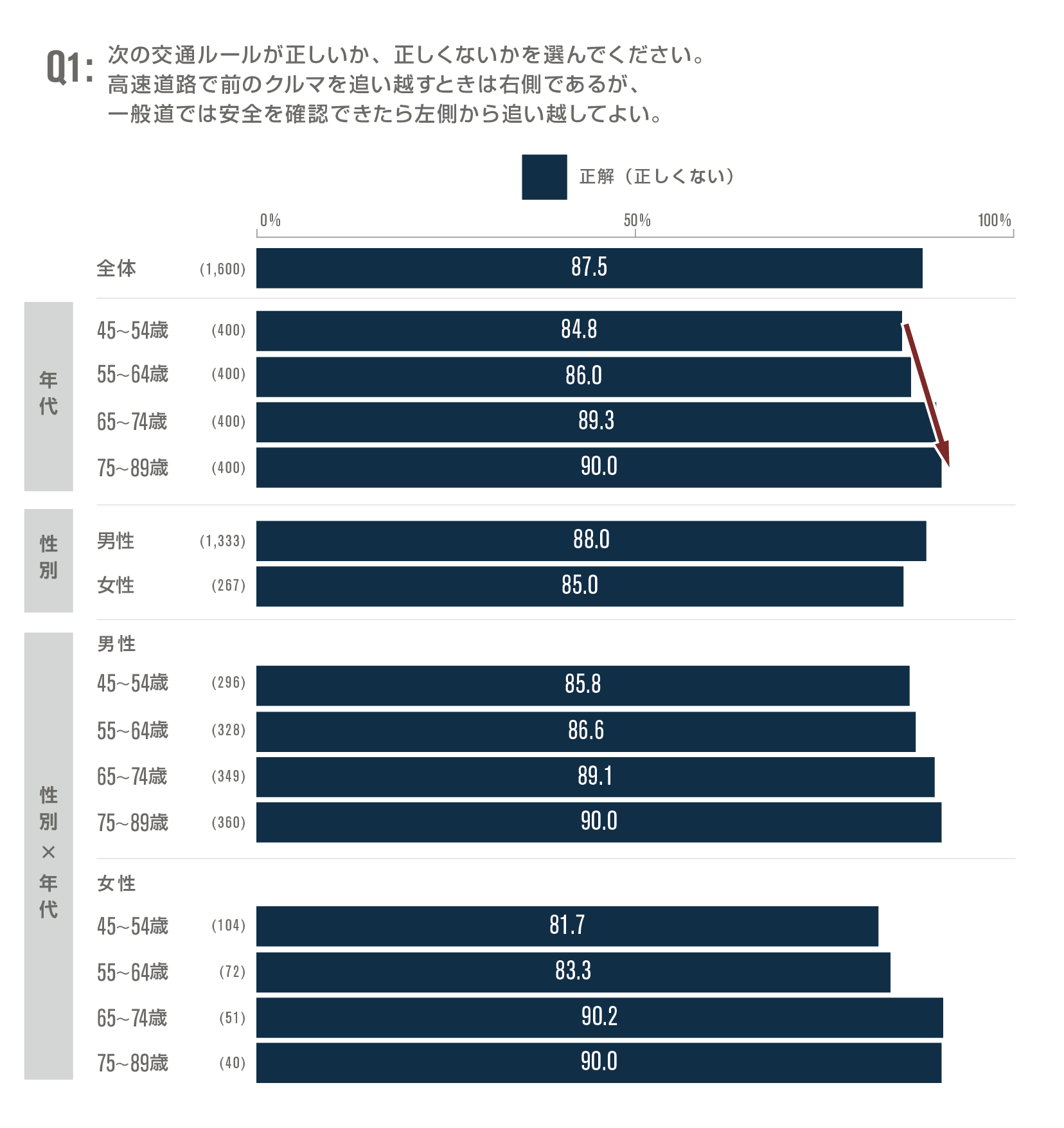

この交通ルール、知っていますか その1:追い越し方法

追い越しはよくある走行シーンと言えるでしょう。正解は、「正しくない」です。高速道路だけでなく、一般道でも、追い越す時は右側が原則です。左側追い越しが可能なのは、前車が右折のために右に寄っているなど特殊状況のみです。正答率は、87.5%と高い結果でしたが、よくある走行シーンであることを考えると、10%以上の方が間違っていることに注目すべきでしょうか。

年齢が上がると緩く正答率が上がっています。性差は殆どありませんでした。

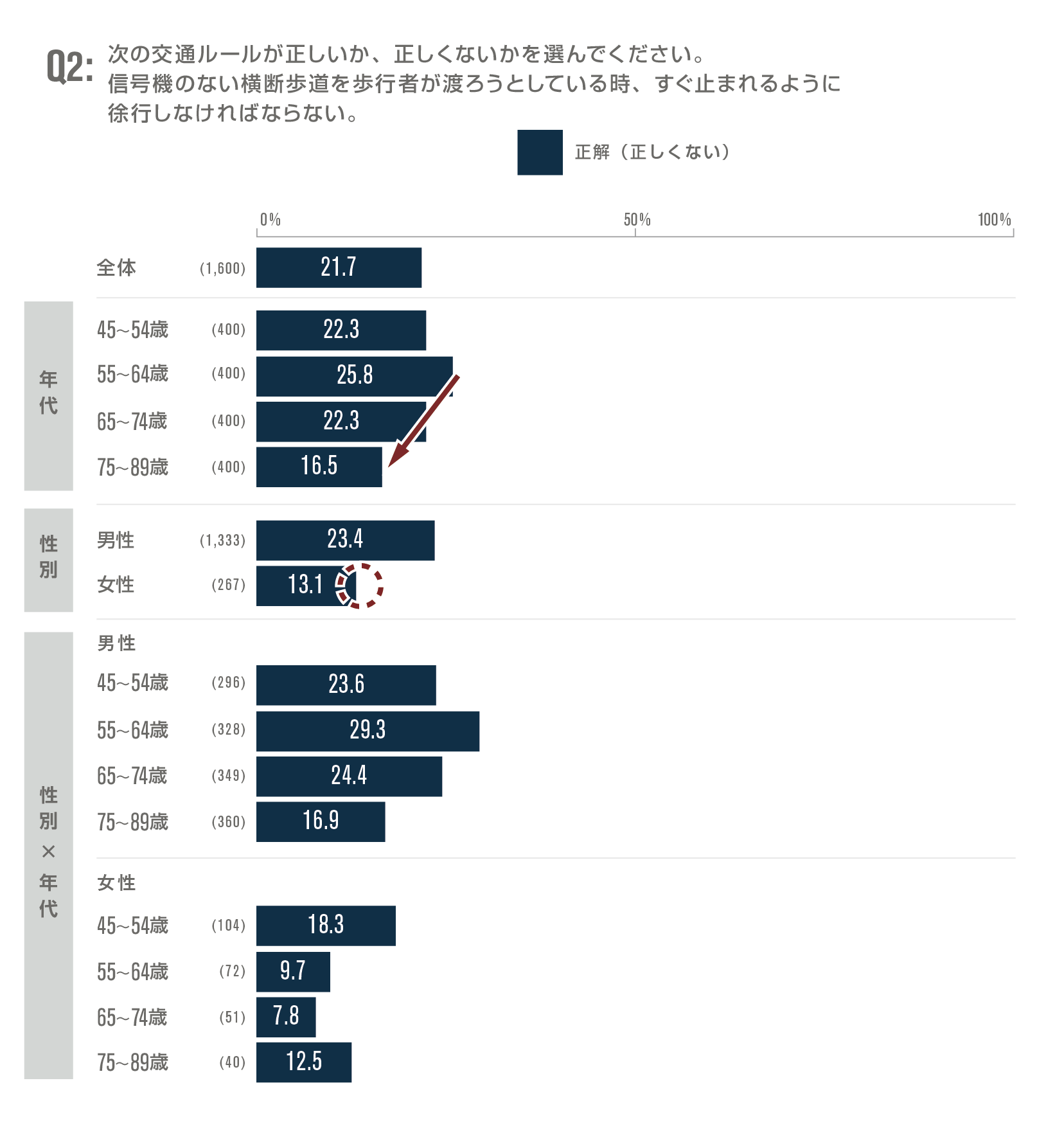

この交通ルール、知っていますか その2:信号機のない横断歩道

これは日本で特徴的だと言われている危険な走行シーンです。正解は、「正しくない」です。信号機のない横断歩道を、歩行者が渡っている時や渡ろうとしている時、クルマは徐行ではなく一時停止して、歩行者に道をゆずらなければならなりません。正答率は、21.7%と非常に低い結果となりました。

年齢が上がると正答率はより下がる傾向が伺えます。男性より女性のほうが正答率が低くなっています。

JAFの2023年調査によると、一時停止したクルマは全国平均で45.1%でした。欧米の歩行者優先ルールが徹底されている国に住んでいる人が日本に来ると、横断歩道で止まらないクルマが多いことに驚くという話は良く聞くところです。日本は歩行者事故の比率が高くなっています。日本の交通環境に慣れない外国人歩行者が昨今多くなっていることからも、横断歩道における歩行者優先ルールの大切さを改めて認識しましょう。

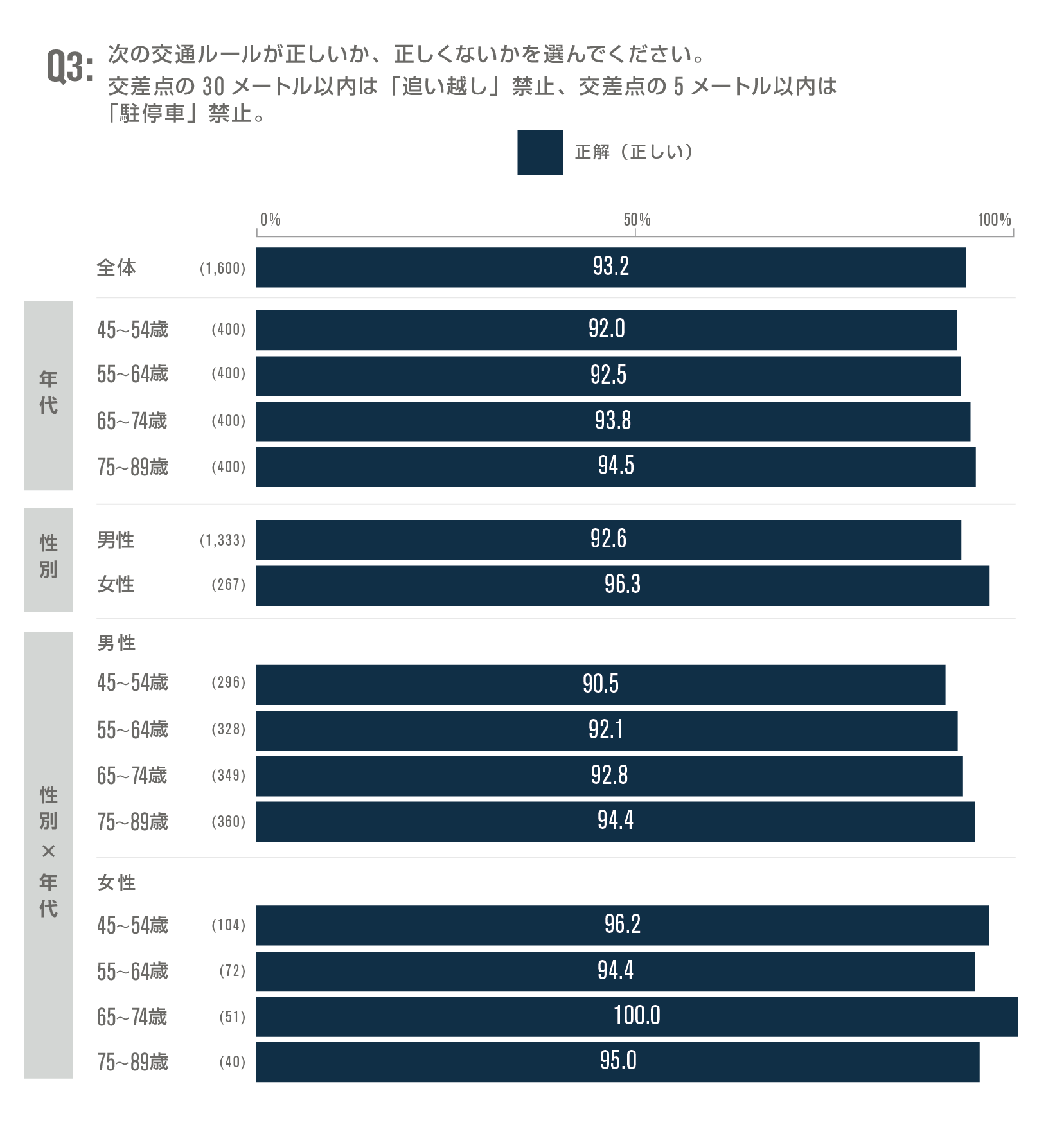

この交通ルール、知っていますか その3:交差点付近の禁止事項

交差点の30メートル以内は「追い越し」禁止、交差点の5メートル以内は「駐停車」禁止です。よって正解は、「正しい」です。正答率は、93.2%と高い結果でした。

年齢、性別による傾向はあまり見られませんでした。

交差点、及びその付近の交通死亡事故、人身事故は約半数と一番多くなっています。交差点付近では、前方のクルマが死角を作り、横断中の歩行者や自転車を「隠してしまう」こともあります。交差点付近の追い越しは、自分だけでなく周囲のクルマへも、運転操作の外乱を増やすことになります。交通ルールを忘れないようにするには、その趣旨まで理解しておくと良いでしょう。

この交通ルール、知っていますか その4:ウインカーのタイミング

ウインカーは、右左折する30m手前、車線変更をする3秒前に出す必要があります。よって正解は、「正しくない」です。正答率は、31.5%と低い結果となりました。年齢や性差による大きな特徴は見られませんでした。

ウインカーは、自車の進む方向を周囲のクルマに知らせるための合図です。あなたの考えていることを周りに伝える大切なコミュニケーションツールです。合図が遅れると、周りにはあなたが直進するのか右左折するのかが分からないため、対向車との正面衝突や左折の巻き込み事故に繋がる可能性もあります。

さて、右左折する30m手前って、どのくらいでしょうか。通常、信号のない横断歩道手前50(~40)mと30mに2つ、横断歩道を告知する白いペンキのダイヤマークがあります。つまり、走行していて2個目、横断歩道に近いほうのダイヤがウインカーを出すタイミングになります。 また、一般道の場合、道路の白い破線の長さは5m、間隔は5mです。つまり、センターラインである白い破線3つで30mですね。目安として覚えておきましょう。

この交通ルール、知っていますか その5:最高速度

標識等で速度指定がない高速道路では、普通乗用車の最高速度は時速100km、最低速度は時速50kmです。よって正解は、「正しい」です。正答率は、46.5%と低い結果でした。

年齢が上がると正答率が向上します。男性より女性のほうが正答率が低くなっています。

最高速度を守ることは、衝突の回避、被害の軽減に有効です。ドライバーの視野は、40km/hでは100°あるが、130km/hでは30°に狭まり、ドライバーが潜在的危険を判断する能力が大幅に低下するという分析*もあります。

この法定最高速度とは別に、道路構造、悪天候、交通事故等の交通環境に応じて、標識等で最高速度が指定されることがあります。この場合、この指定速度が優先になります。また、高速道路では流れに乗らずゆっくり走り過ぎるとかえって危険という考え方から、最低速度も規定されています。

*"Speed Management" OECD 2006。「ドライバーの視野」は、道路脇の障害物やその他の潜在的な危険物を認識できる領域として使用。

交通ルールの正答率を平均すると。。。

5つの平均正答率は、56.1%でした。交通ルールは交通事故を起こさないようにするために誰もが守るべき「約束事」ということを考えると、決して高い数字とは言えないですね。

交通ルールの認知度に年齢による傾向は見られませんでした。男性より女性のほうが若干低くなっていますが、これは運転頻度が影響しているのでしょうか。また、正答率と、安全運転指向の関連についても調べてみましたが、これは相関がありませんでした。

ドライバーの気の緩みや交通ルールの違反は、交通事故を誘発します。

交通ルールは道路に秩序をつくる、最低限の「約束事」です。

自分自身、そして道路の共有者の安全のため、

交通ルールは、「覚えて」「守りましょう」!

- レポート制作:

- 堀越 実 研究員、大村 佳子 研究員、大槻 裕茂 研究員

- 共同研究:

- 尾山 裕介 特別研究員(桐蔭横浜大学スポーツ科学部 准教授)

- アドバイザー:

- 長谷川 哲男 ラボ リーダー兼研究員、ラボ研究員各位