研究通信

2022.01.31

研究通信#2の1号

社会デザイン研究

高齢ドライバー運転行動意識調査

「個人特性・心理状態編」

1.研究の目的

高齢ドライバーの交通事故要因解明の一方策として、全国20歳以上のクルマ運転者1,800人を対象に運転行動意識に関するWEBアンケート調査を行い、その意識に高齢者特有の傾向がないかを考察しました。

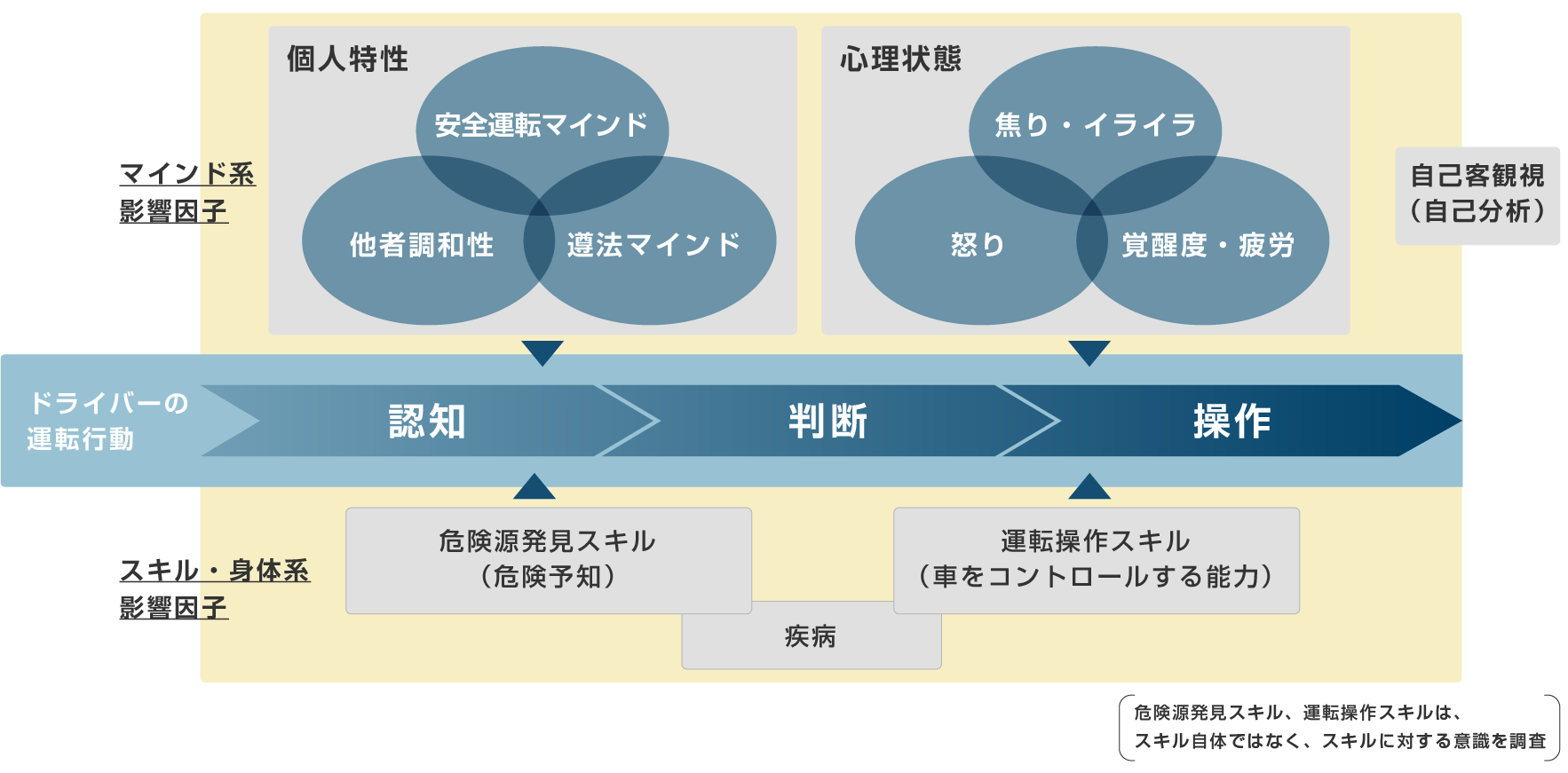

ドライバーの運転行動は、遵法マインドや他者調和性、危険源発見スキル、運転操作スキルなど色々な認知的・心理的因子により決定されると言われています。アンケートの質問項目は、これら因子に関連付けて抽出しました。

この調査の分析結果を、4回に分けて報告します。今回はその1回目、遵法マインド、他者調和性、自己客観視などマインド系影響因子を中心にまとめました。

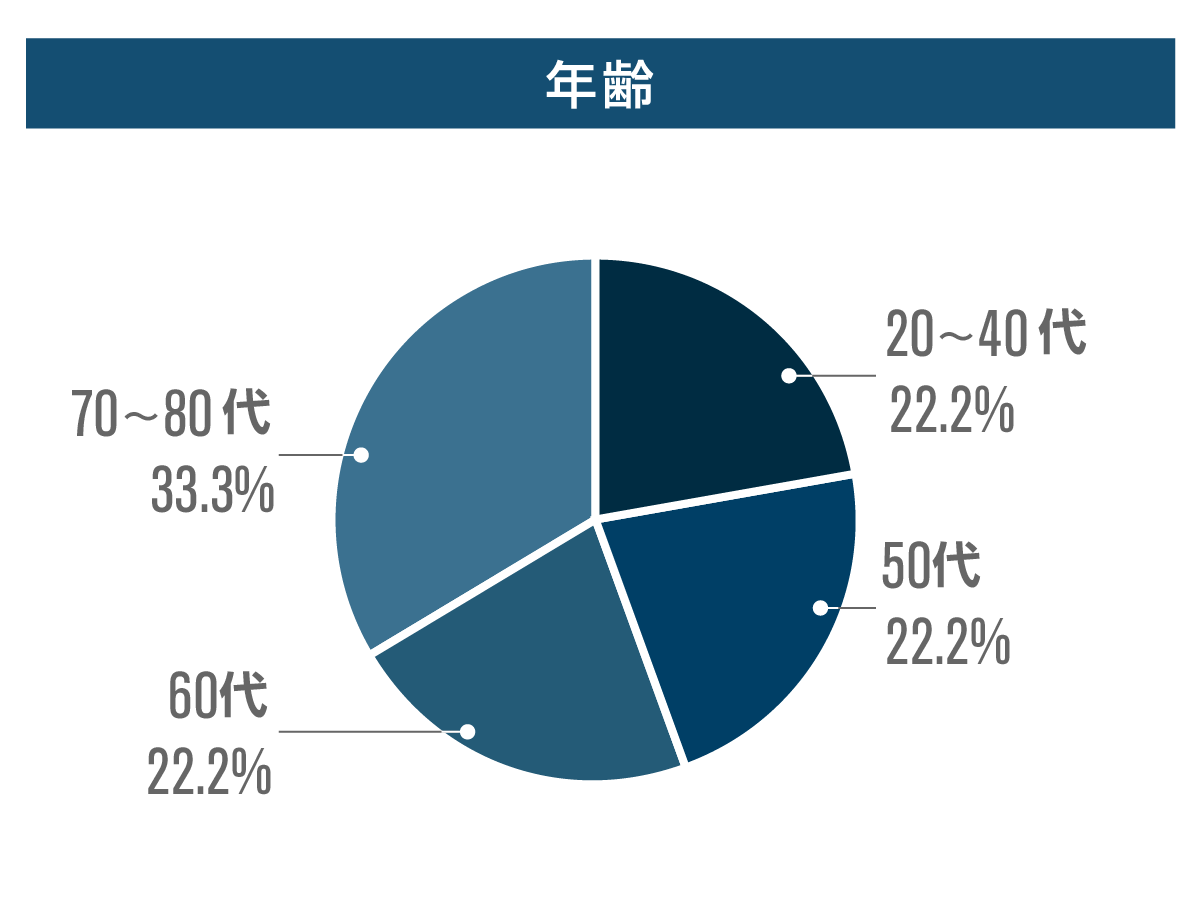

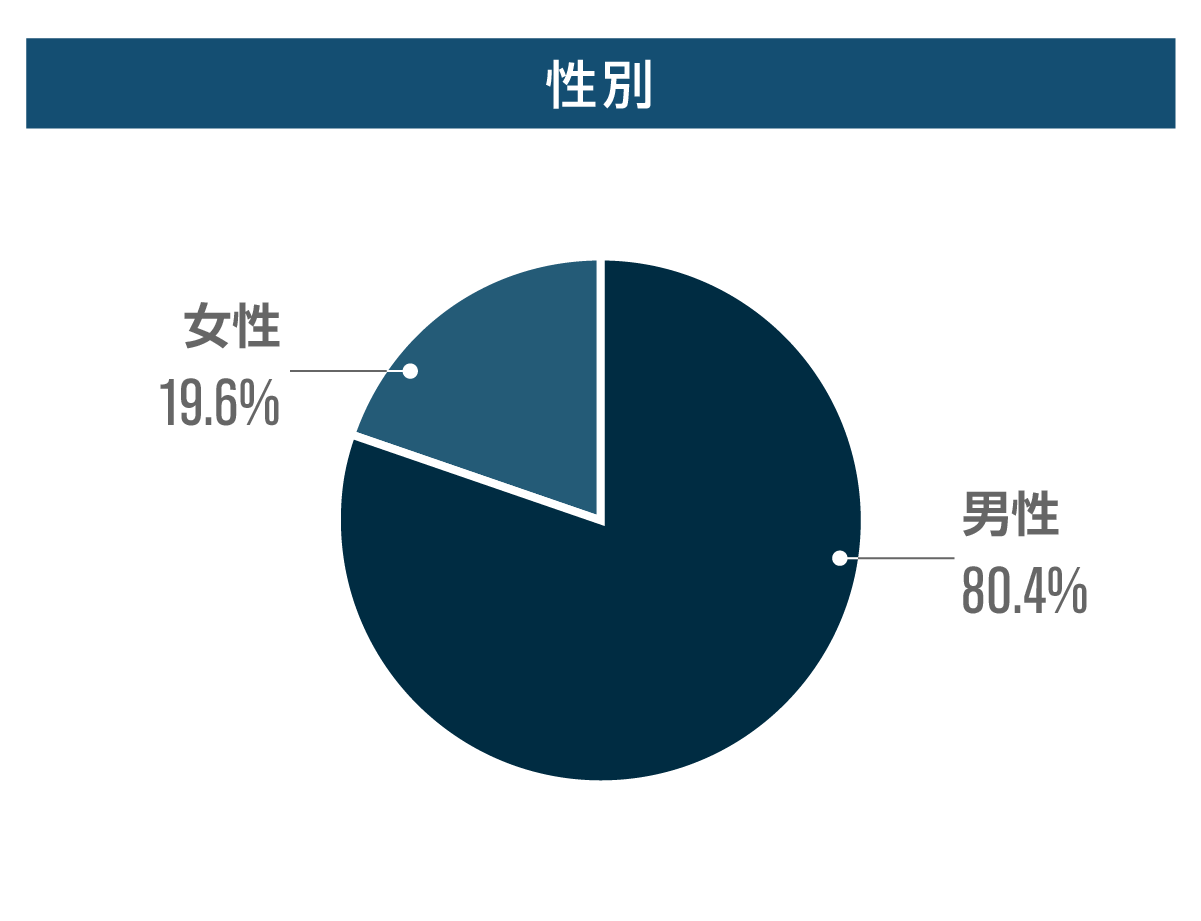

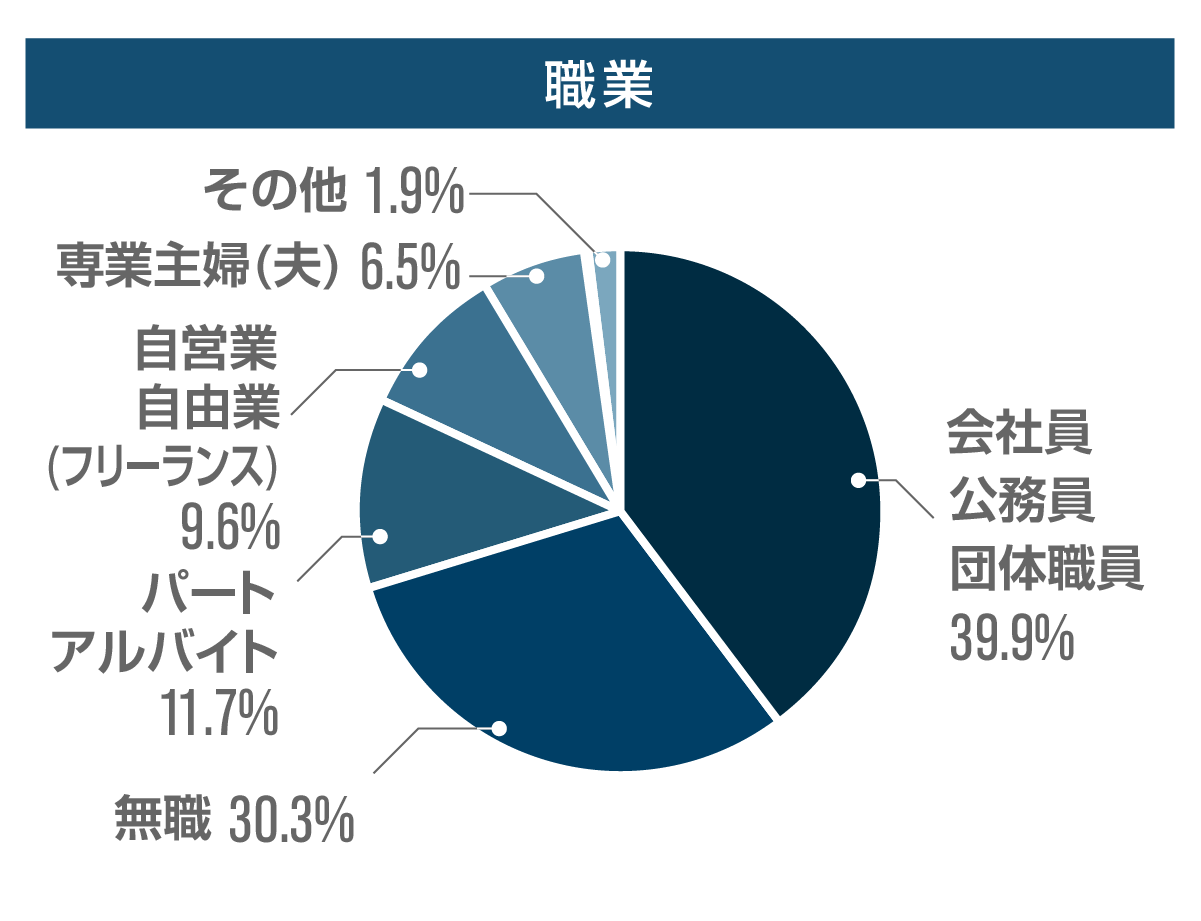

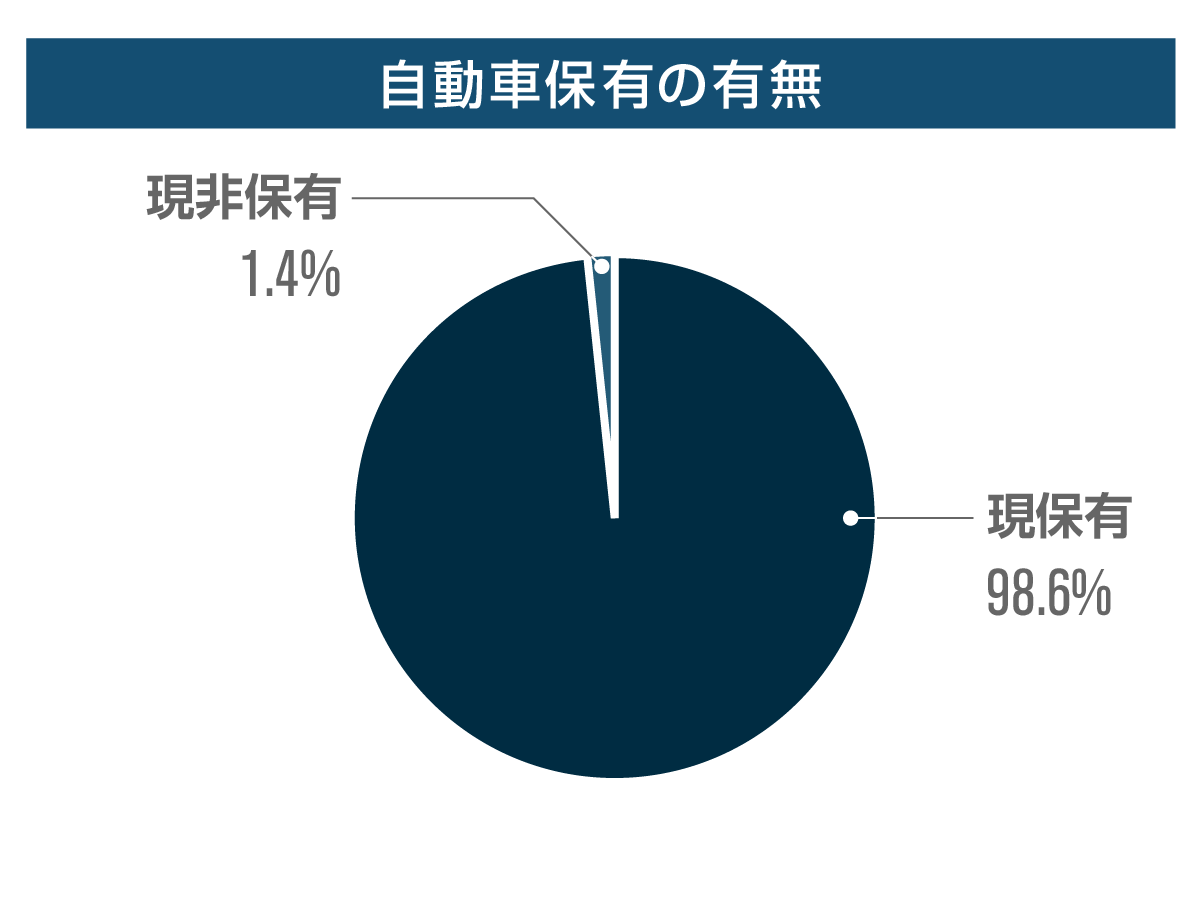

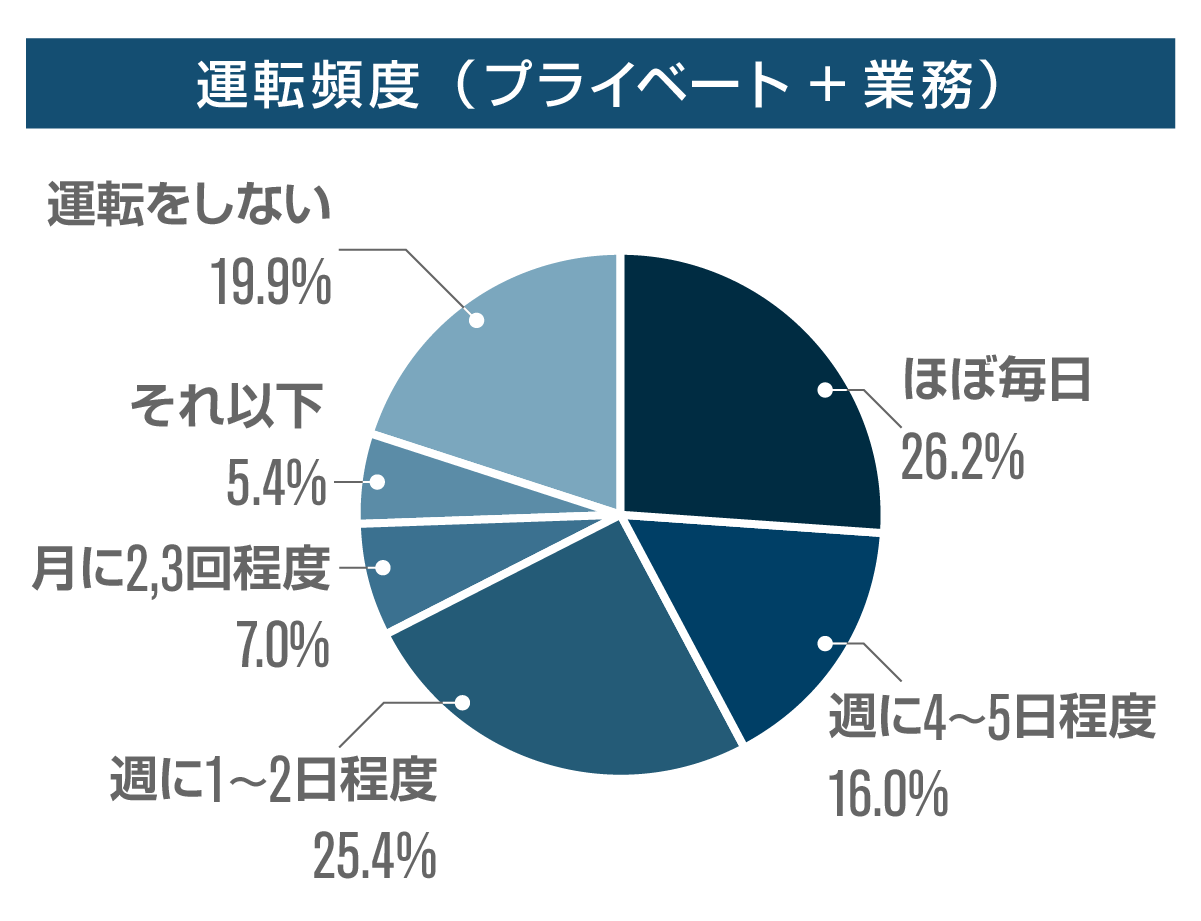

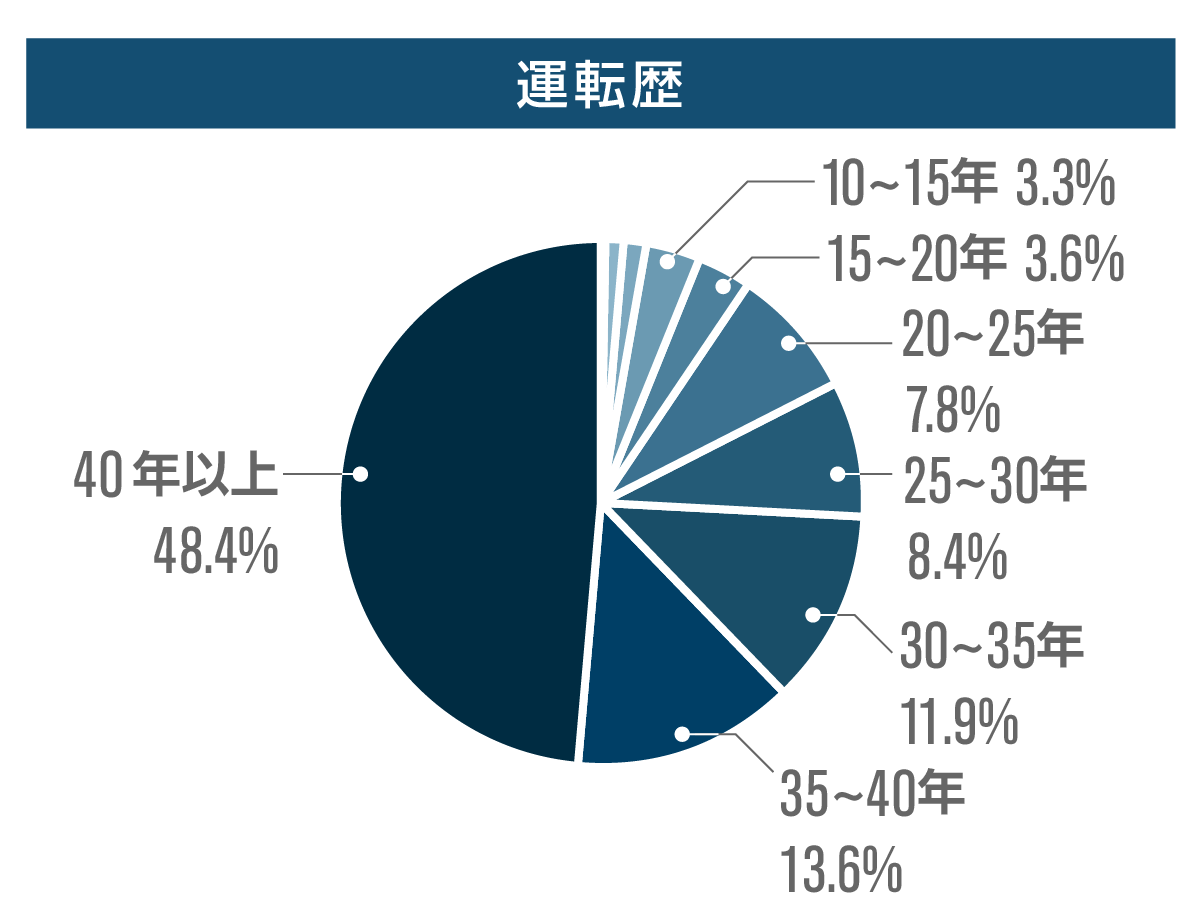

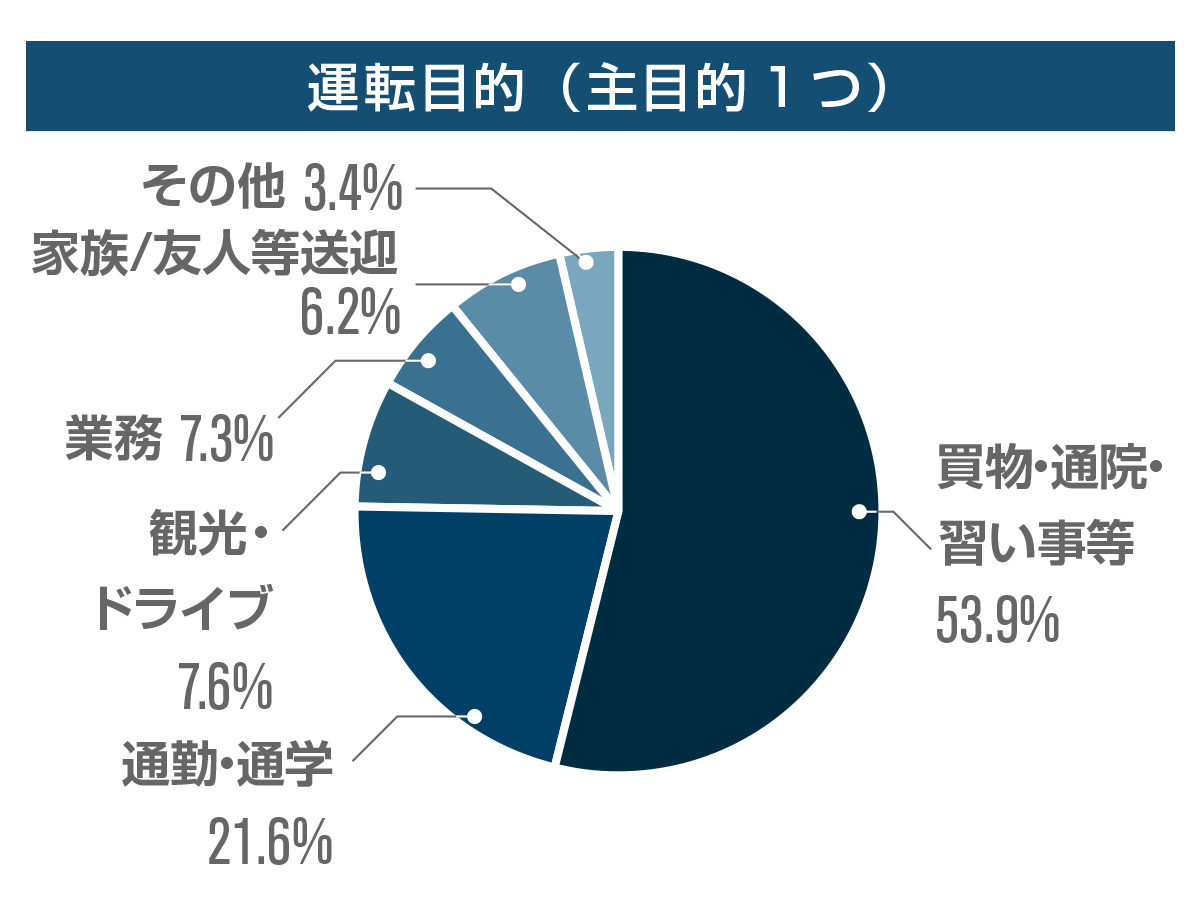

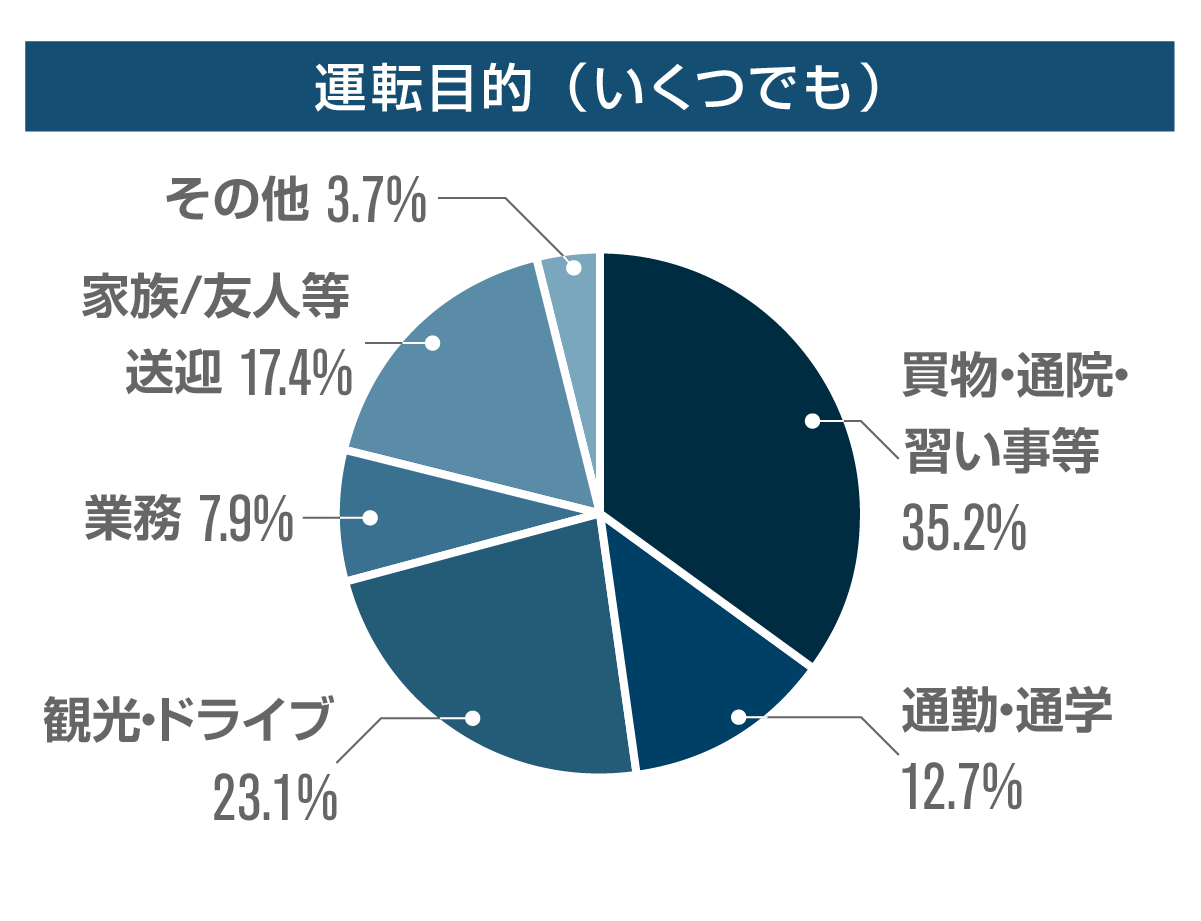

2.回答者プロフィール(基本データ)

回答者の人数 年代層別の内訳(単位:人)

| 20~40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 計 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 都心エリア | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 900 |

| 地方エリア | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 900 |

※都心エリアは 東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県,京都府,大阪府,兵庫県 地方エリアはそれ以外

調査時期:2021年9月

3.分析結果

- 目次

- 3-1.運転で損をするのは嫌?

- 3-2.夕方のヘッドライト点灯は必要?

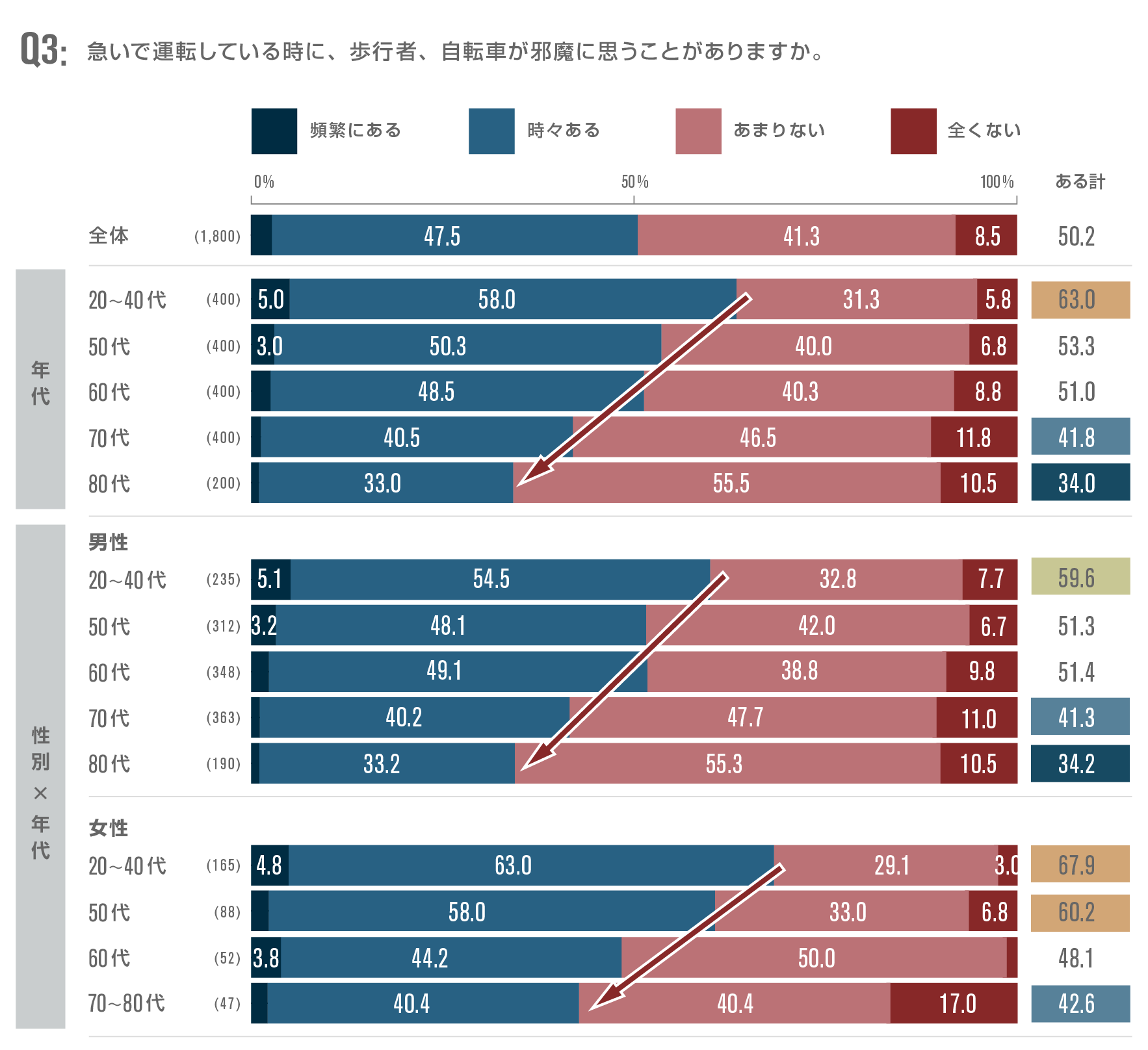

- 3-3.急いでいる時、歩行者、自転車は邪魔?

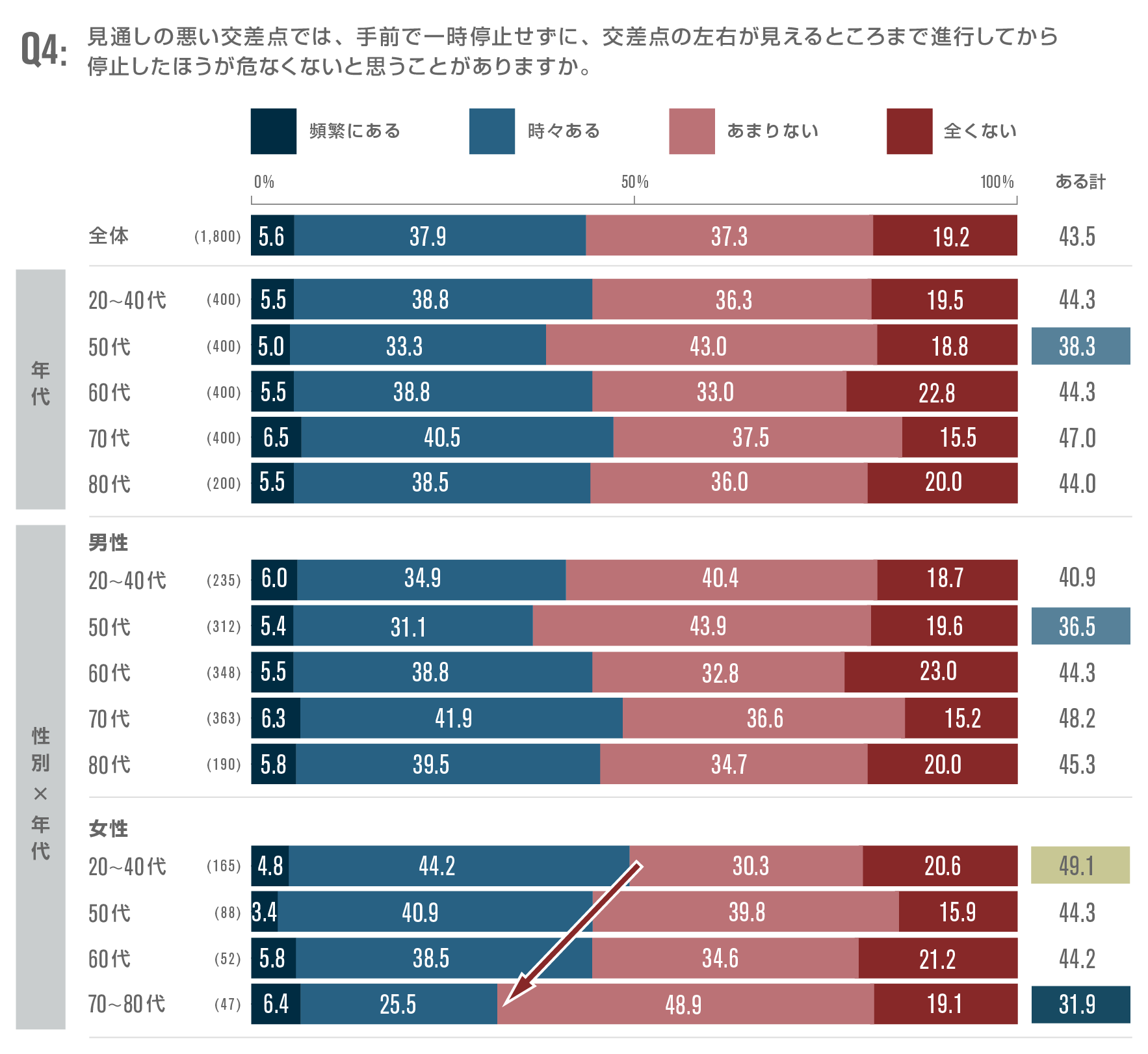

- 3-4.見通しの悪い交差点では。。。

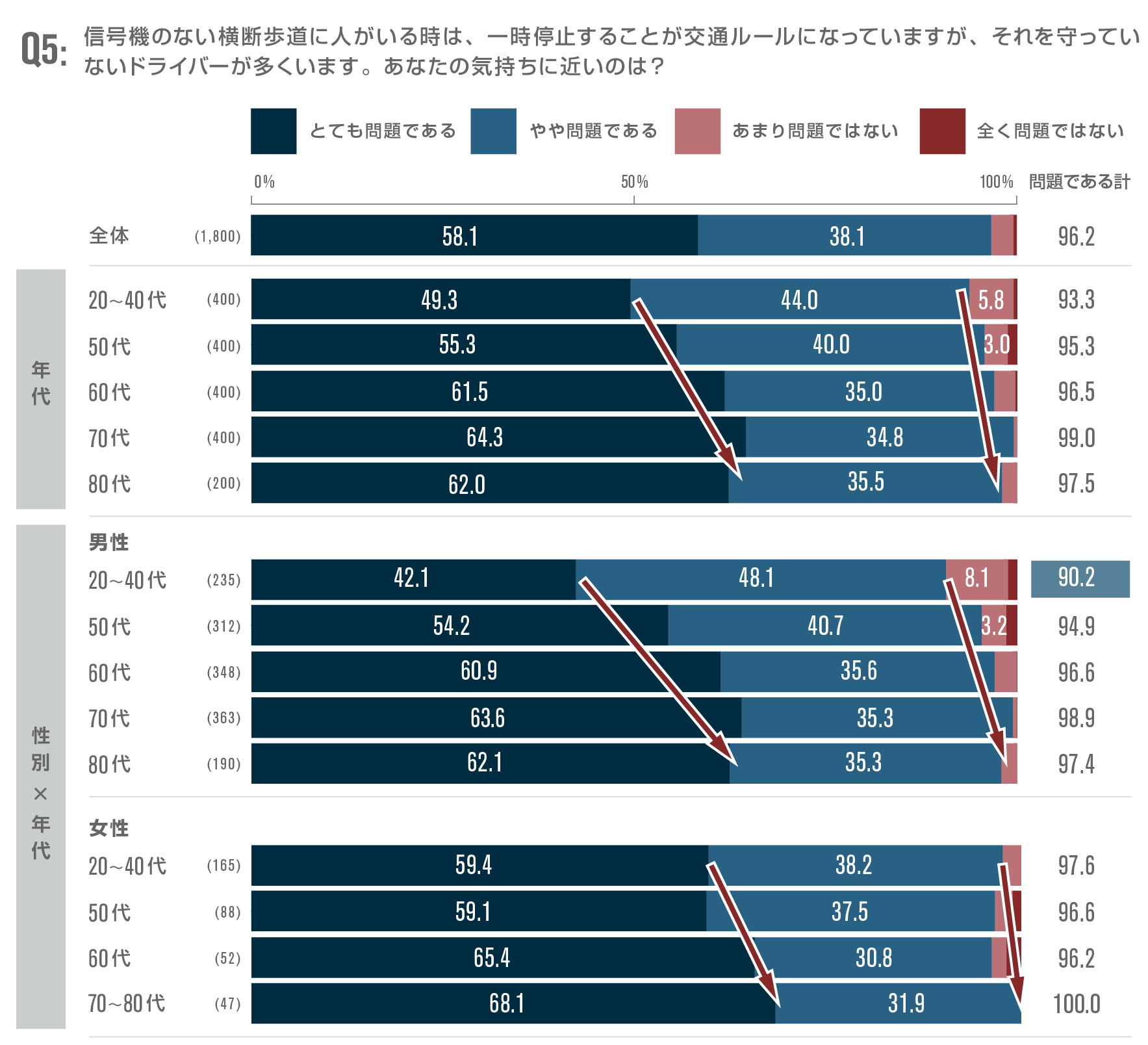

- 3-5.横断歩道に人がいたらどうする?

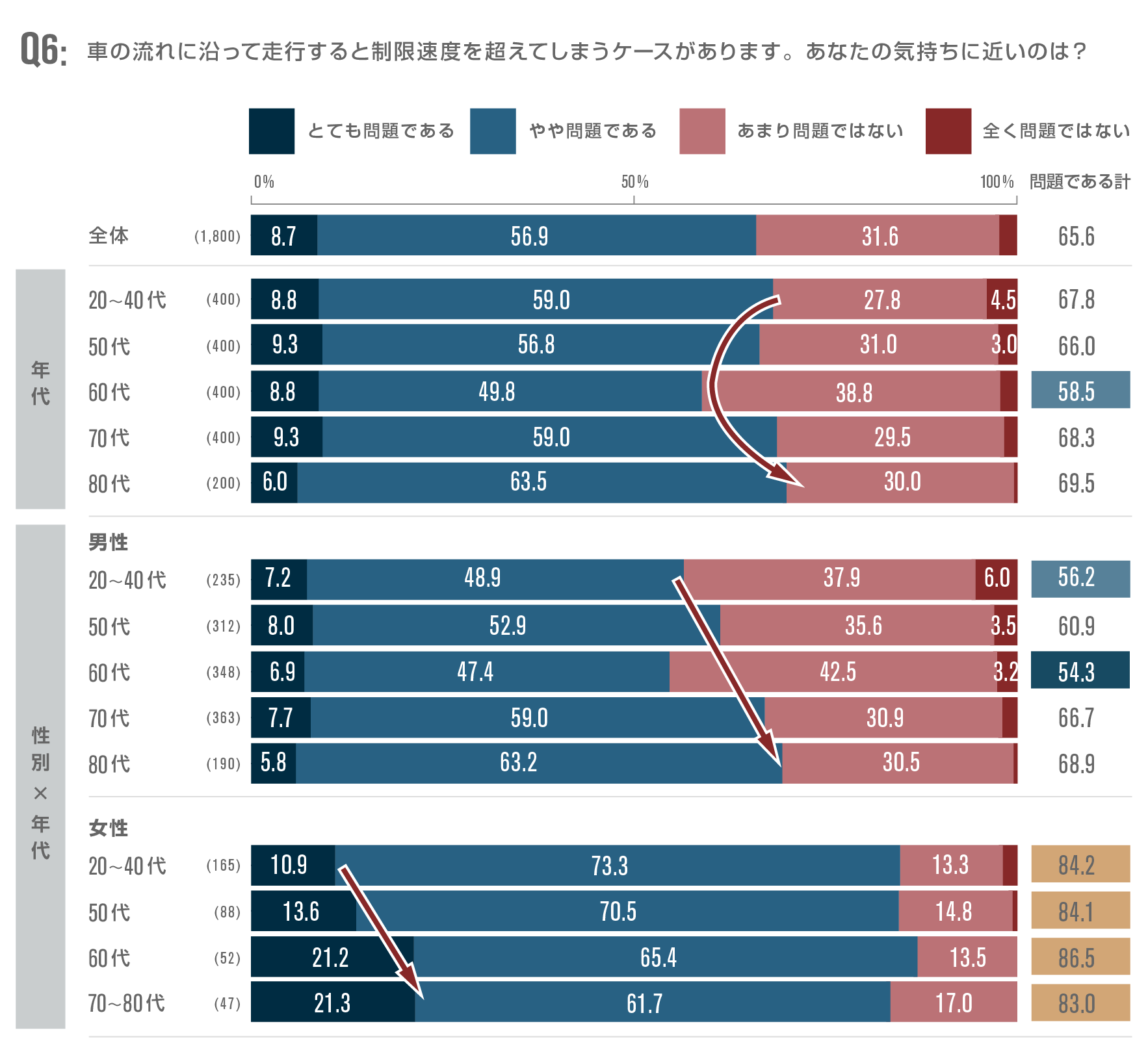

- 3-6.流れで制限速度をつい。。。

- 3-7.約束時間に遅れそうになったら。。。

- 3-8.その自信が事故に繋がるかも。。。

- 3-9.加齢による衰えを自覚していますか?

- 3-10.免許を手放せと言われても。。。

- 分析まとめ

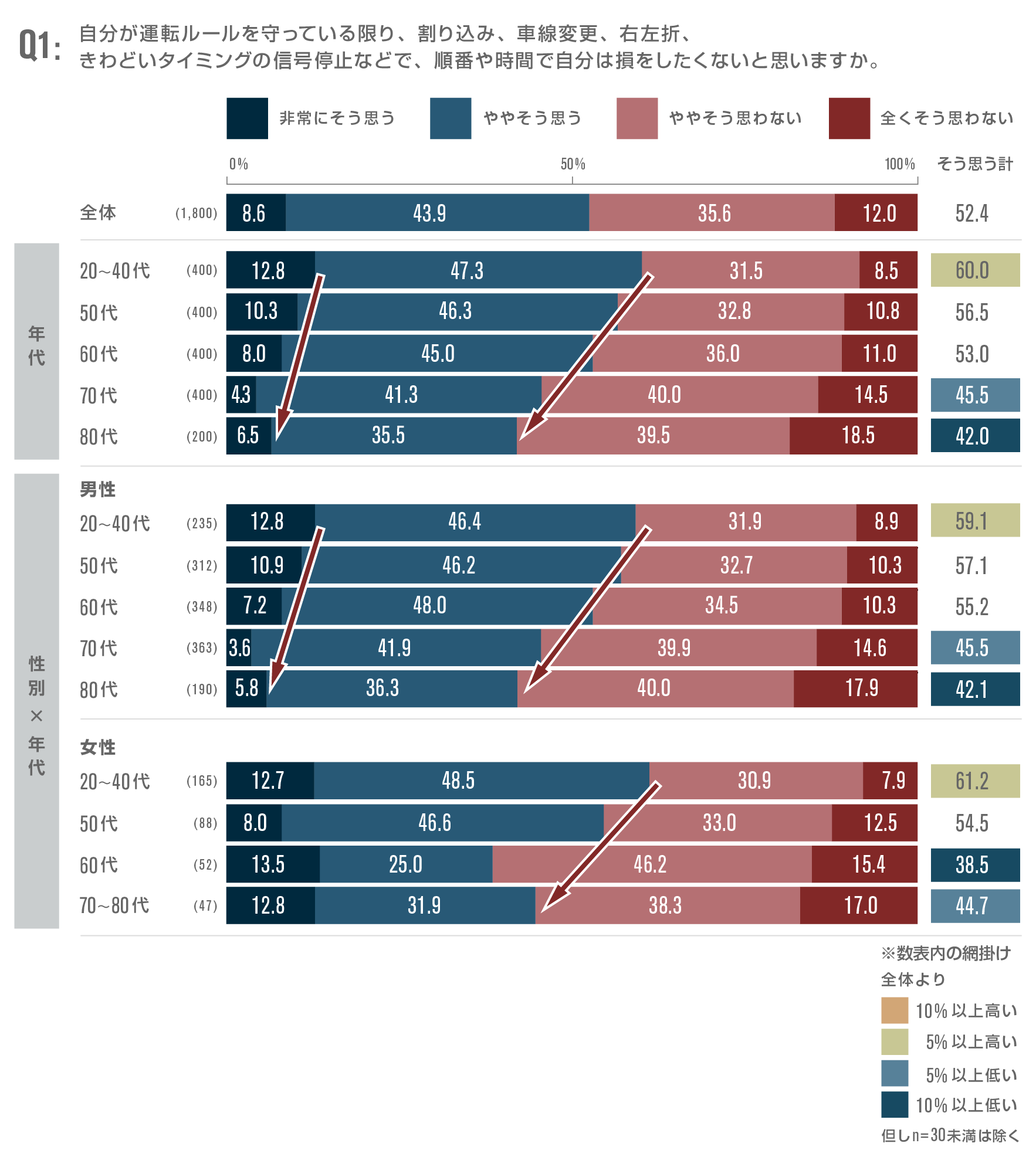

3-1.運転で損をするのは嫌?

割り込み、車線変更、右左折、きわどいタイミングの信号停止などで、順番や時間で自分は損をしたくないと思う人は約半数。

年齢が上がるほど、自分は損をしたくないと思う人は減少します。高齢者は運転の損得には寛容のようです。

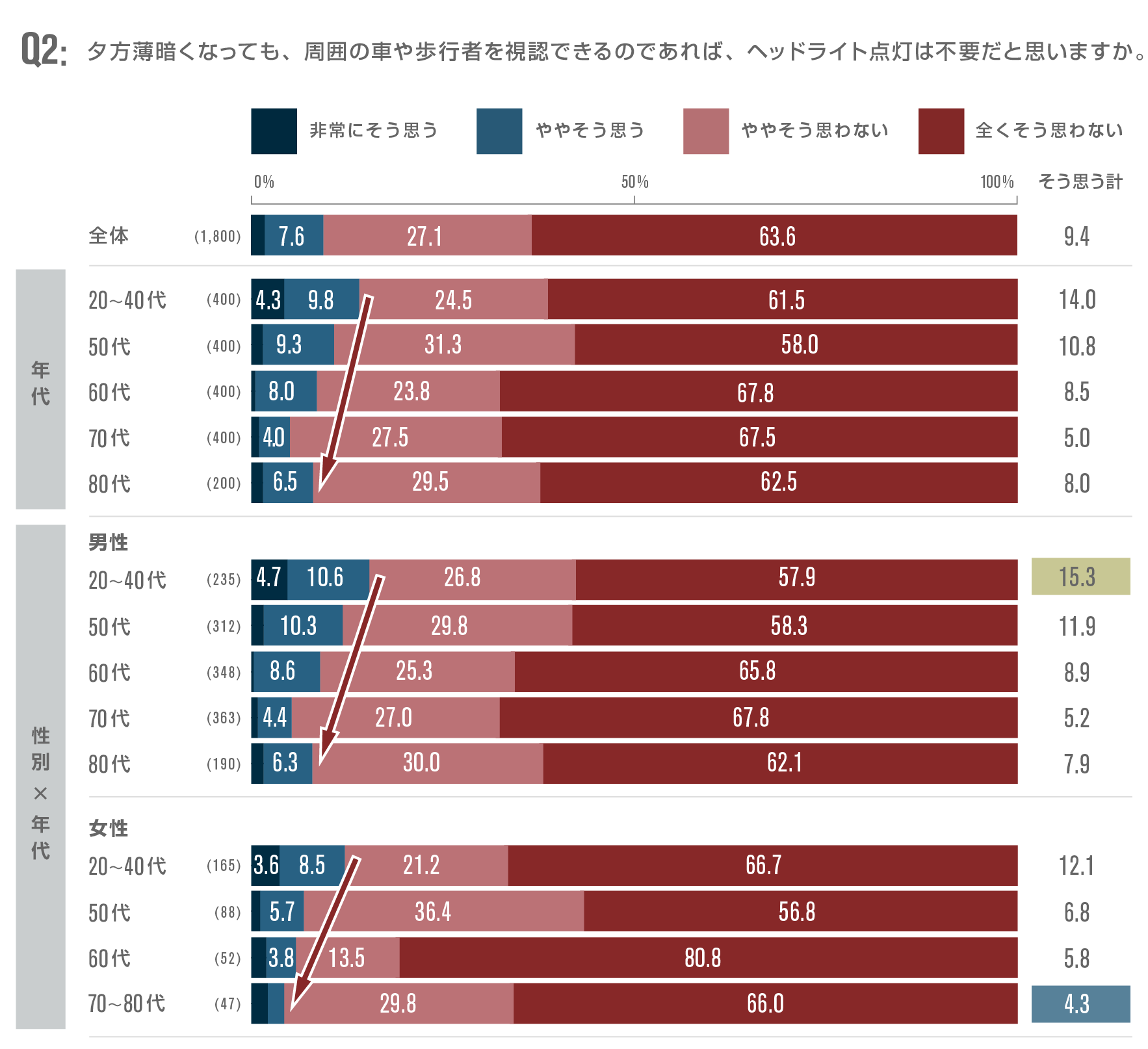

3-2.夕方のヘッドライト点灯は必要?

クルマのヘッドライトは、『見るためだけではなく、見られるための光』として大切です。アンケートでは、夕方薄暗くなっても、周囲の車や歩行者を視認できれば、ヘッドライト点灯は不要だと考える人は少ないことが分かりました(9.4%)。

年齢が上がるほど、ヘッドライトの大切さを認識する人が増える傾向にあります。夕方は交通事故が多くなっています。皆さん、早めのヘッドライト点灯に心がけましょう。

3-3.急いでいる時、歩行者、自転車は邪魔?

急いで運転している時に、歩行者、自転車が邪魔に思うことがある人は半数もいました。男性より女性のほうが運転を急いてしまうことが多いようです。このような気持ちは交通事故につながる危険があるので、運転には心にゆとりを持ちましょう。

年齢が上がるほど、このように思う人は少なくなります。ここでも高齢者は周囲に寛容だという結果が出ています。

3-4.見通しの悪い交差点では。。。

見通しの悪い交差点での一時停止は安全上欠かせませんが、手前で一時停止せずに、交差点の左右が見えるところまで進行してから停止したほうが危なくないと思うことがある人は、半数近くいます。

年齢差は明確には言いにくいですが、女性は高齢になるほど、このような運転は良くないと思う傾向が見られます。

3-5.横断歩道に人がいたらどうする?

横断歩道は歩行者優先であり、ドライバーは横断歩道手前での減速義務や停止義務があります。横断歩道に人がいたら渡ろうとしていると考えたほうが良いでしょう。横断歩道でクルマが止まらないのは日本で見られる特徴的な道路環境であり、訪日外国人の中には止まってくれないクルマを見て驚くこともあるようです。

横断歩道で止まらないクルマに対し、多くの人が問題であるという意識は持っているようです。この意識を実際の運転行動に結びつけることが大切です。

年齢が上がるほど、このような運転は良くないと思う人が増えていきます。男性より女性のほうがこの意識は高いようです。

3-6.流れで制限速度をつい。。。

車の流れに沿って走行していると、つい制限速度を超えてしまうケースってありませんか。このようなケースについて、「やや問題」と思う人は多くいますが、「とても問題である」は少なく、1割もいません。男性より女性のほうが速度オーバーに厳格なようです。

女性は、年齢が上がるほど、 「とても問題である」が増えていきます。

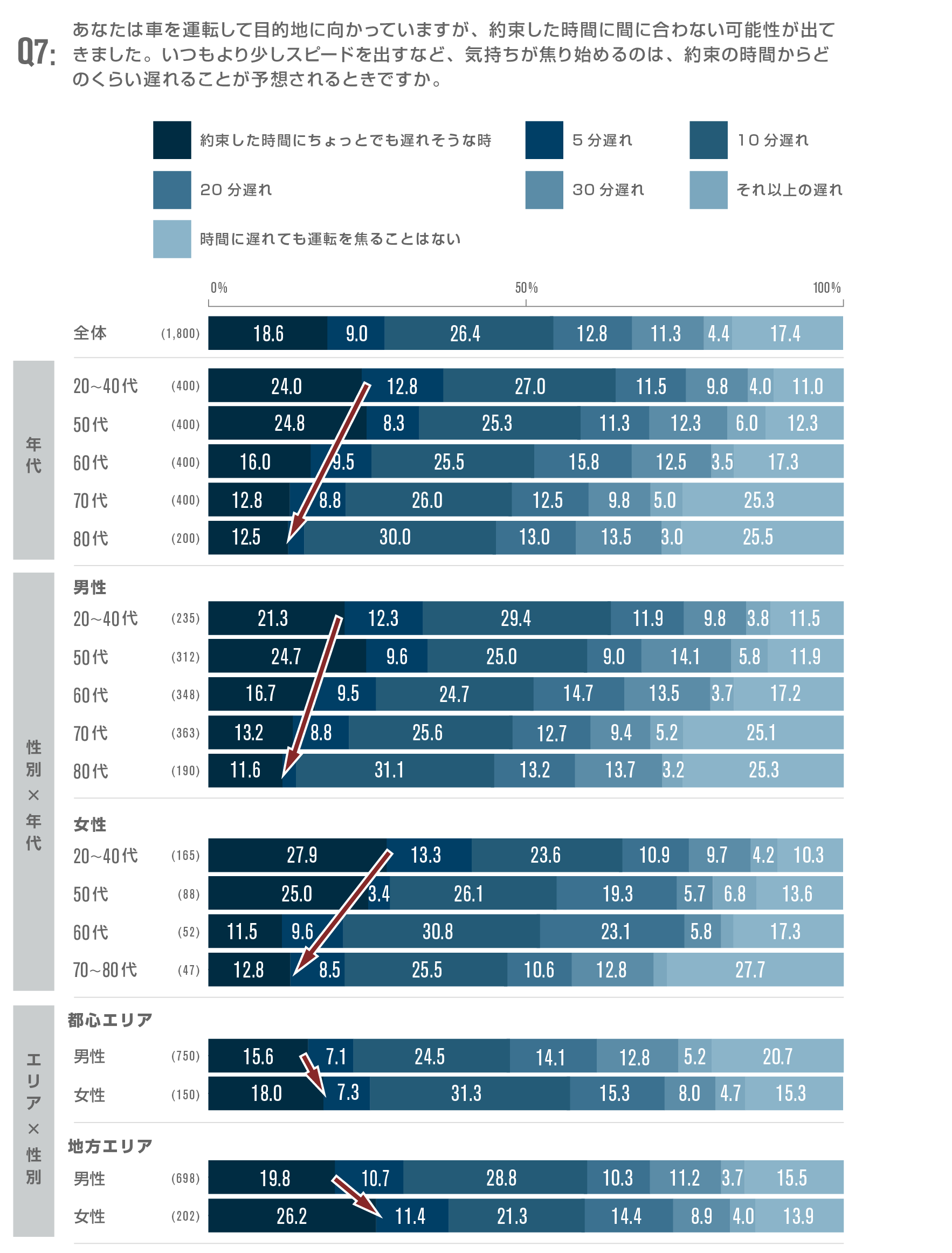

3-7.約束時間に遅れそうになったら。。。

約束した時間に間に合わない可能性がある際、気持ちが焦り始めるのは、「10分遅れ」が2割半ばでボリュームゾーン。

「約束した時間にちょっとでも遅れそうな時」も18.6%と多くなっています。焦る気持ちは交通事故の元です。

年齢があがると、気持ちが焦る人は減る傾向にあります。高齢者は比較的自分の気持ちをコントロールできているようです。

男性より女性、都市エリアより地方エリアの人が、時間により焦る傾向にあります。

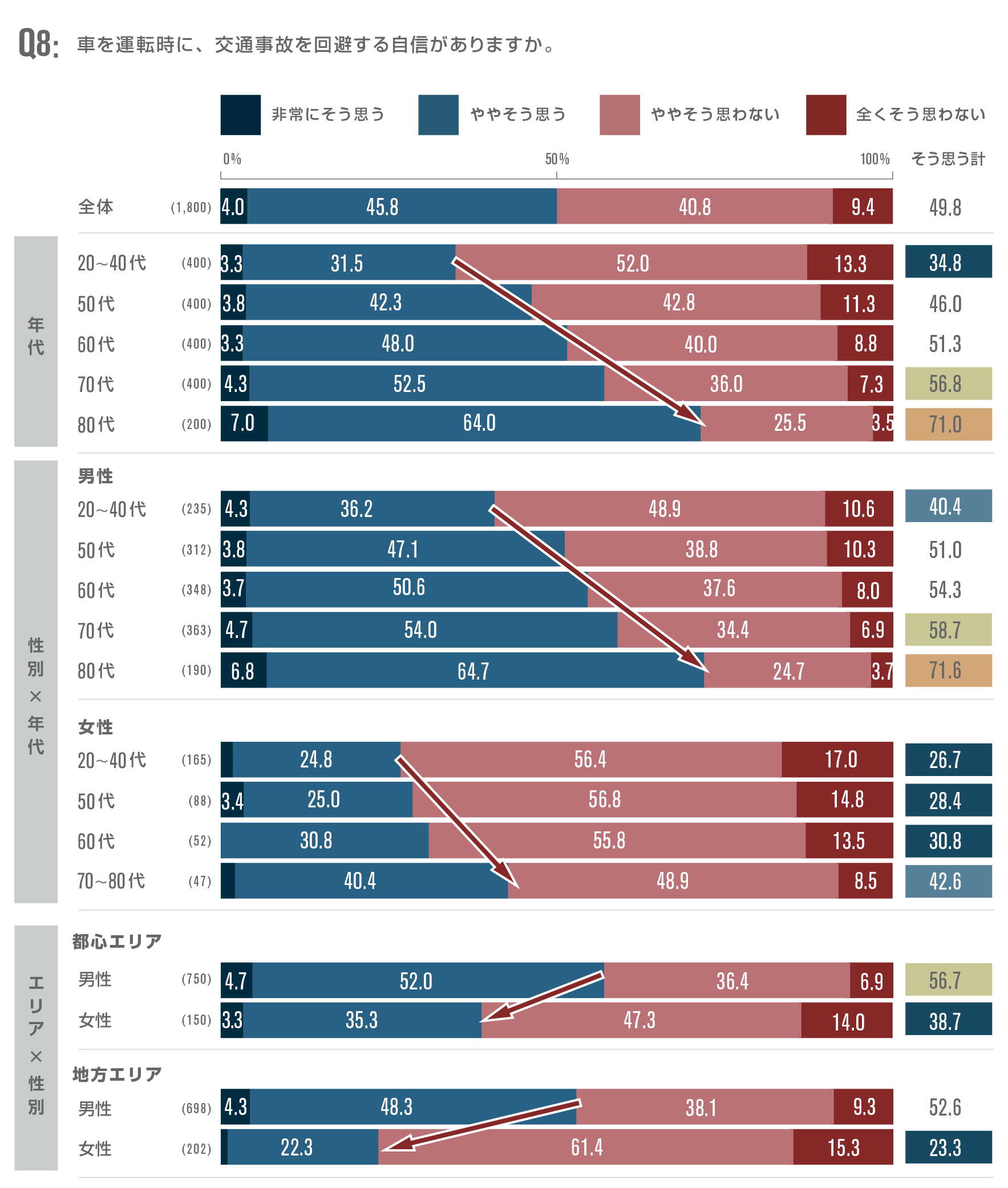

3-8.その自信が事故に繋がるかも。。。

交通事故回避に、「非常に」「やや」自信があるは約半数。年齢が上がるほど、自信があると回答する人が顕著に増えていきます。高齢になると補償運転*を行うのが要因の一つと考えられます。しかしこの自信が事故に繋がることがあるので要注意です。

運転年齢が長くなると自己流の運転が身についてしまいます。いつもは安全だと思って走行していても、通常と違った道路環境に遭遇した時に(たまたま対向車が出てきた、慣れない道路を走った等)、自信に基づいた自己流の運転が事故を引き起こすことがあります。自分の運転の仕方、身体の動きを振り返ってみることも必要です。

女性より男性、地方エリアより都心エリアの人が、交通事故回避に自信を持っているようです。

*補償運転…運転機能の低下を補うため体調・天候・道路状況等を考えて安全運転すること

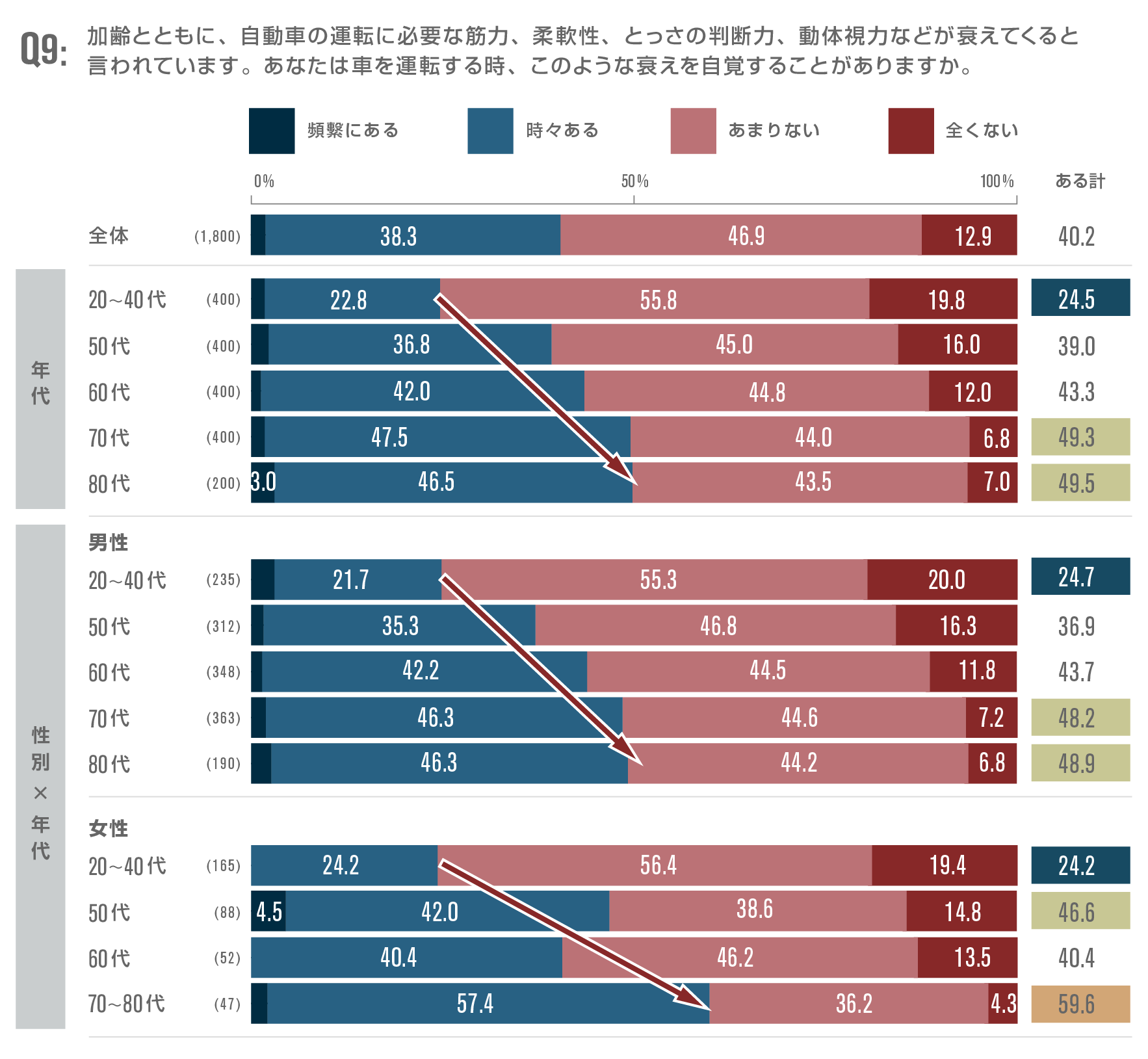

3-9.加齢による衰えを自覚していますか?

加齢に伴う『衰えを自覚することがある』について、「頻繁に」「時々」ある人は4割。

年齢が上がると、衰えを自覚する人が増えていきます。女性70~80代は、6割の人が衰えを自覚しています。

運転技量の衰えは事故リスクを増やすことになりますが、それを自覚することは、補償運転に繋がると考えられます。

3-10.免許を手放せと言われても。。。

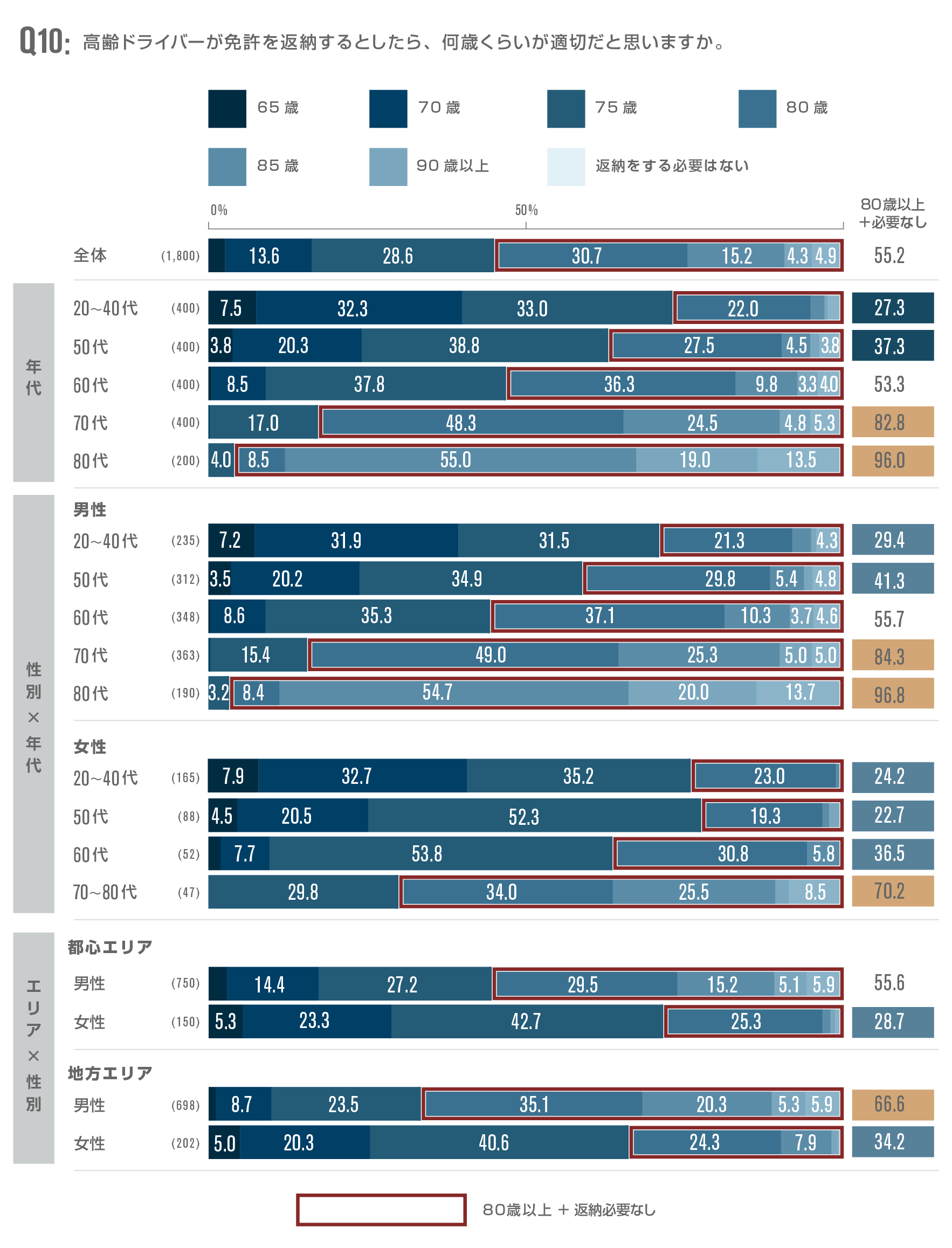

免許返納に適切な年齢として、「80歳以上+返納をする必要はない」との回答が半数以上でした。

年齢が上がると共に、適切だと思う免許返納年齢が顕著に上がっていきます。

地方エリア男性で「80歳以上+返納をする必要はない」が7割弱と高くなっています。公共交通機関の少ない地方エリアではクルマがないと買い物も通院もできなくなる人が多く、免許を手放せない事情があるのが数字として出ていると考えられます。

分析まとめ

高齢ドライバーの交通事故が大きな社会問題になっていますが、今回の意識調査を通し、高齢ドライバーの安全運転・遵法マインド、他者調和性は比較的高いことが分かりました。

例えば、高齢になるほど、「運転で損をするのは嫌だ」「歩行者等が見えれば夕方のヘッドライトは不要」「歩行者・自転車が邪魔に思うことがある」が減っていきます。歩行者のいる横断歩道での不停止、車の流れに沿っての制限速度超えに対しては、問題と思う人が増えていきます。また、約束した時間に間に合わない場合でも、運転を焦らない傾向にあり、自分の気持ちをコントルールできているようです。

但し、高齢になるほど、運転能力の衰えを自覚しつつ、交通事故を回避する自信があると思う人が増えていきます(特に男性、都心エリア)。また、免許返納に適切だと思う年齢は上がっていく傾向にあります。高齢ドライバーは危険を避ける補償運転を行うようになっているとはいえ、実態の伴わない自信、長い運転歴を通して身についてしまった自己流の運転は、ドライバーが予測していなかった事象に遭遇すると適切に対処できず(たまたま車や歩行者が出てきたなど)、交通事故に繋がることがあるので、注意が必要です。

交通安全未来創造ラボから

ドライバーの皆さんへのメッセージ

高齢になるほど、交通事故を回避する

自信があると思う人が増えていきます。

その自信は実態を伴っているか

振り返ってみましょう。

今まで事故が起きていないのは、

たまたまそこに車や歩行者が来なかったという

幸運に恵まれただけと考え、

より一層の補償運転に心がけましょう!

次回の研究通信は、

スキル・身体系の意識を

中心に分析した結果を報告予定です。

- レポート制作:

- 堀越実研究員、大村佳子研究員、大槻裕茂研究員(サポート:奥田寛規研究員)

- アドバイザー:

- 長谷川哲男ラボ リーダー兼 研究員、ラボ研究員各位

※本稿は交通安全未来創造ラボの独自調査によるものですが、一部(公財)交通事故総合分析センター(ITARDA)などのデータ・公表資料も参考にさせて頂きました。この場をお借りして感謝申し上げます。