研究通信

2023.04.18

研究通信#5の1号

社会デザイン研究

高齢ドライバー運転行動意識&

社会・人との関り調査

「認知・身体機能、運転行動意識編」

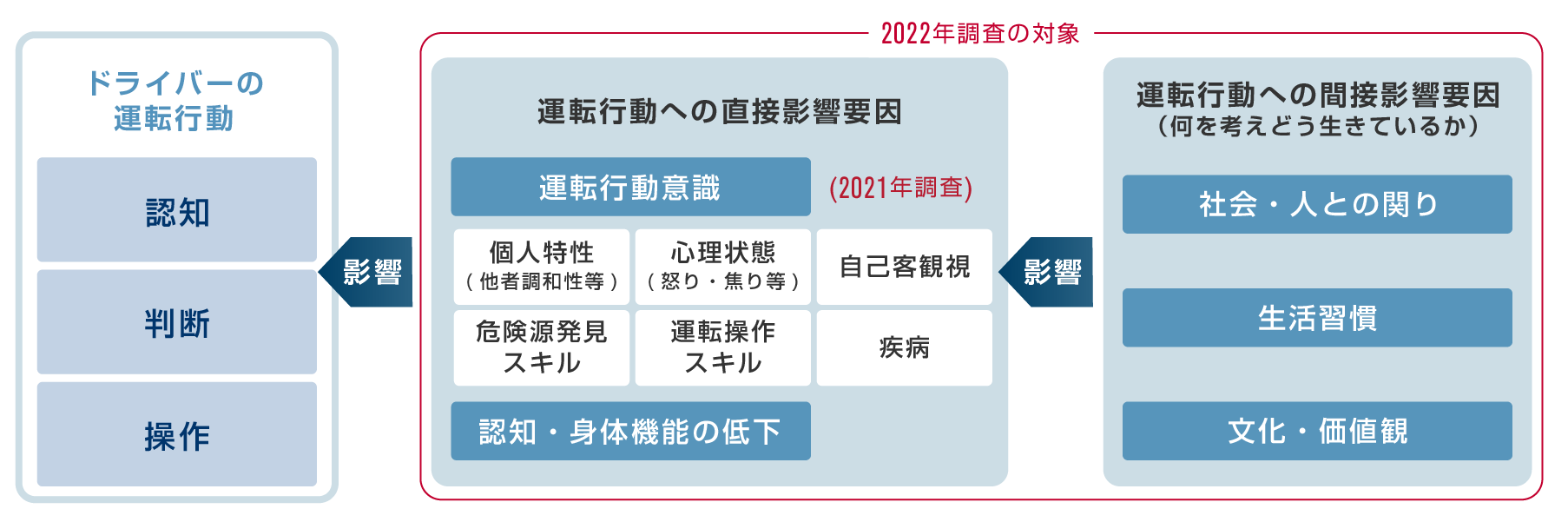

1.研究の目的

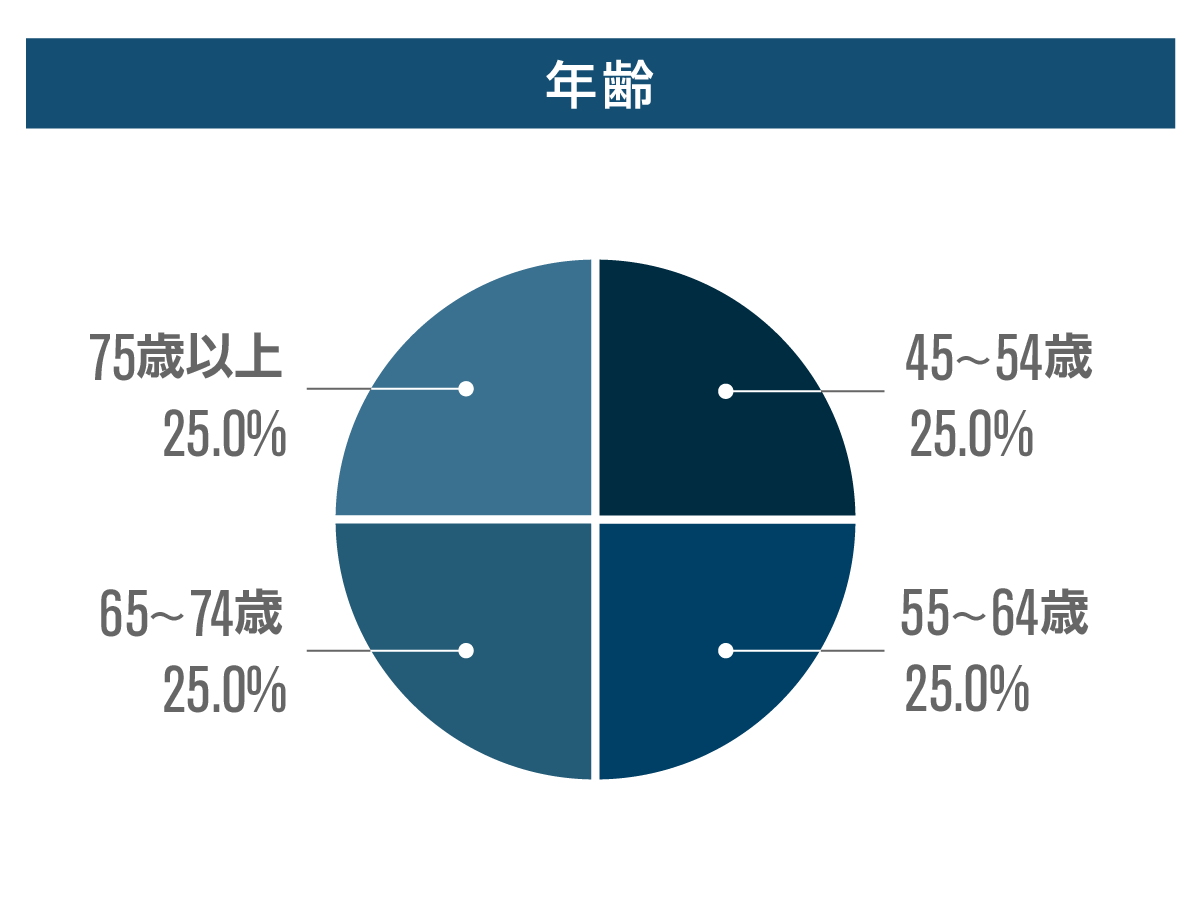

高齢ドライバーの交通事故要因解明のため、全国45歳以上のクルマ運転者1,600人を対象に運転行動意識や社会・人との関り等に関するWEBアンケート調査を行い、高齢者特有の傾向がないかを考察しました。

2021年は、他者調和性や遵法マインド、危険源発見・運転操作スキルなどについて調査を実施し、研究通信#2を発行しました。今回は、その調査の領域を広げて実施したものです。運転行動への間接影響要因として、社会・人との関り等を新しい視点として加え、調査設計を行いました。

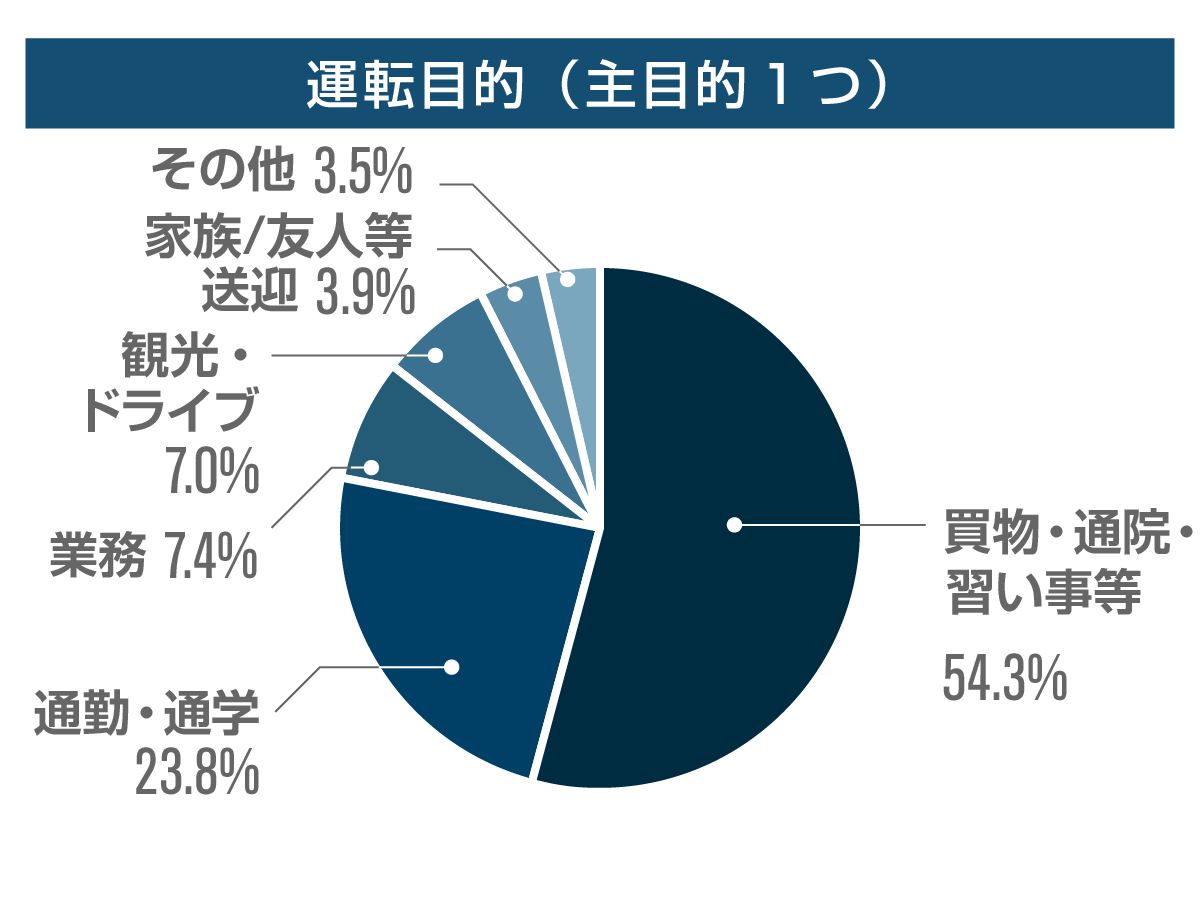

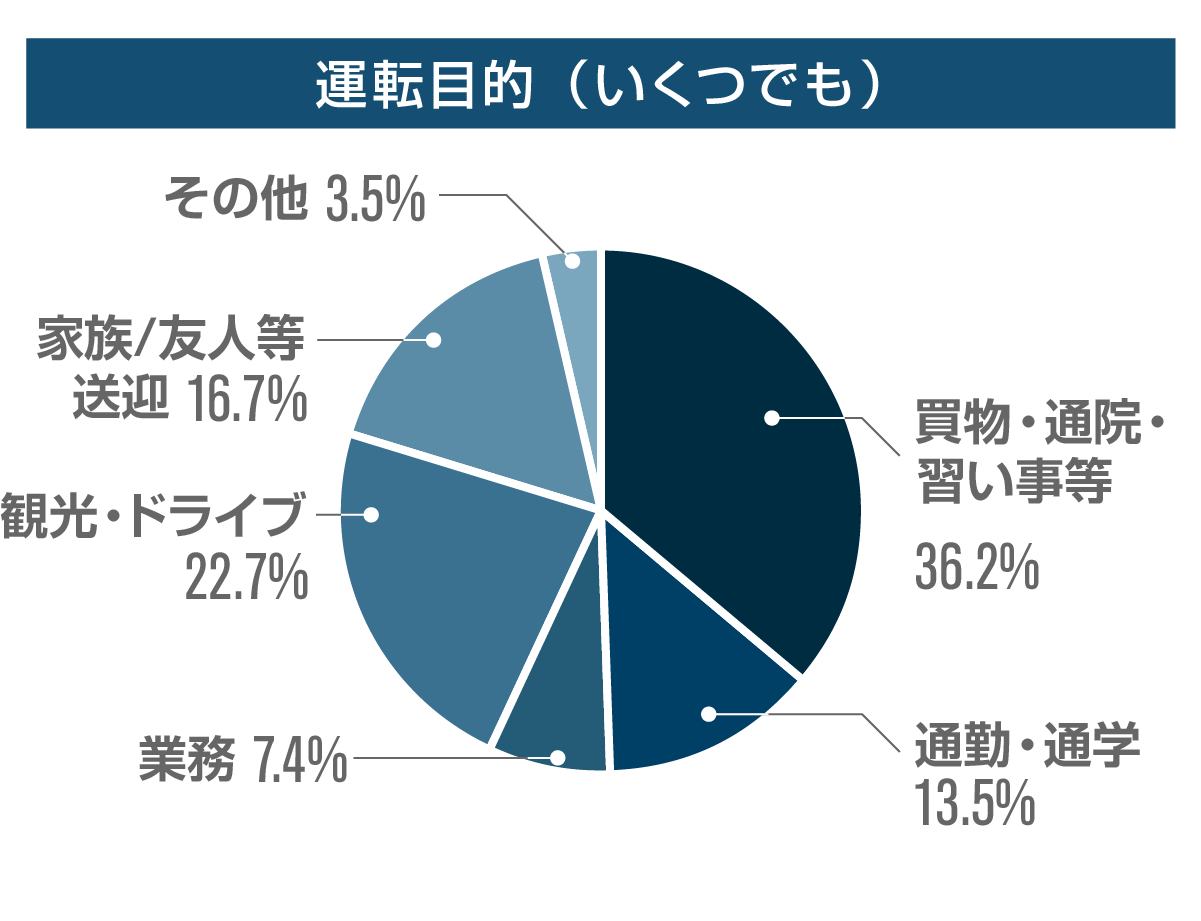

この調査の分析結果を、3回に分けて報告します。今回はその1回目、認知・身体機能低下の自覚、運転行動意識についてまとめました。また、回答者プロフィールの運転頻度、走行距離についても分析しました。

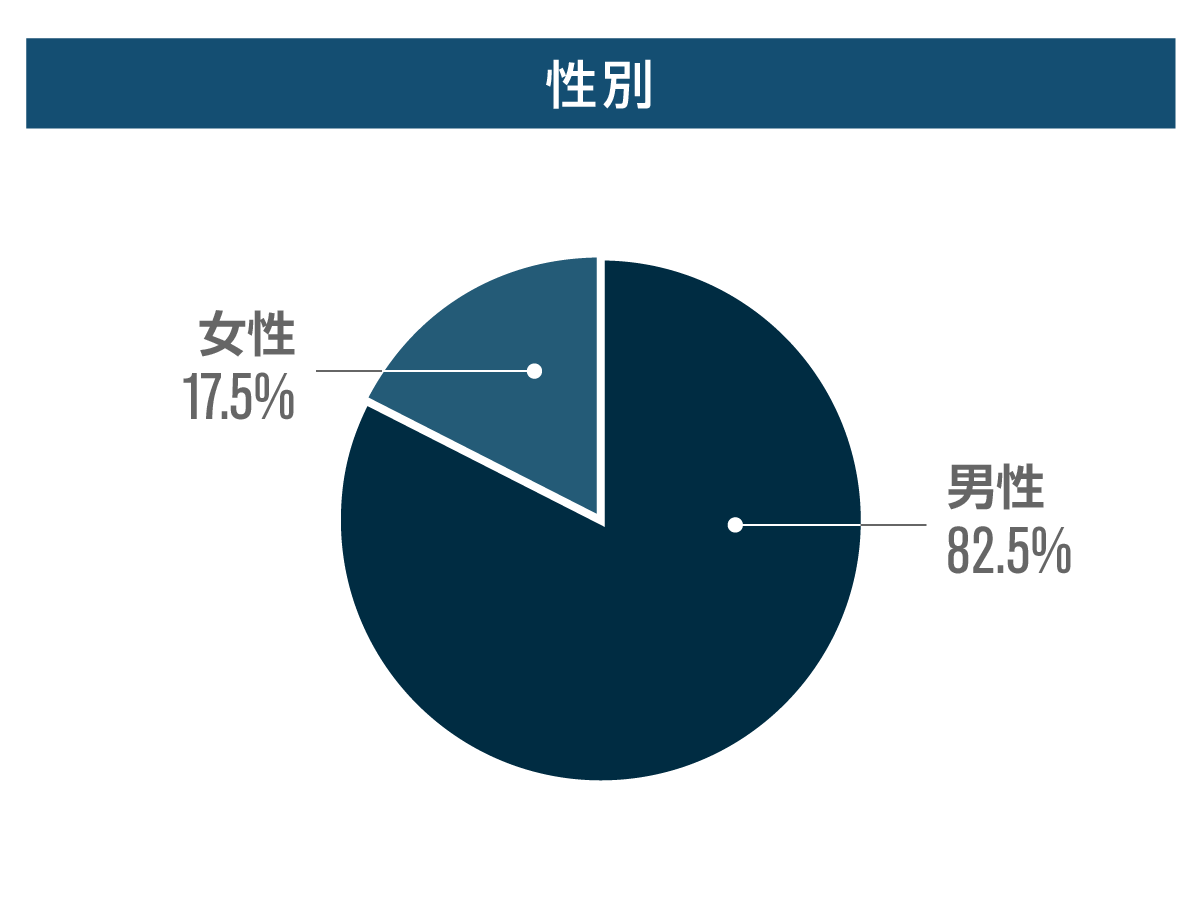

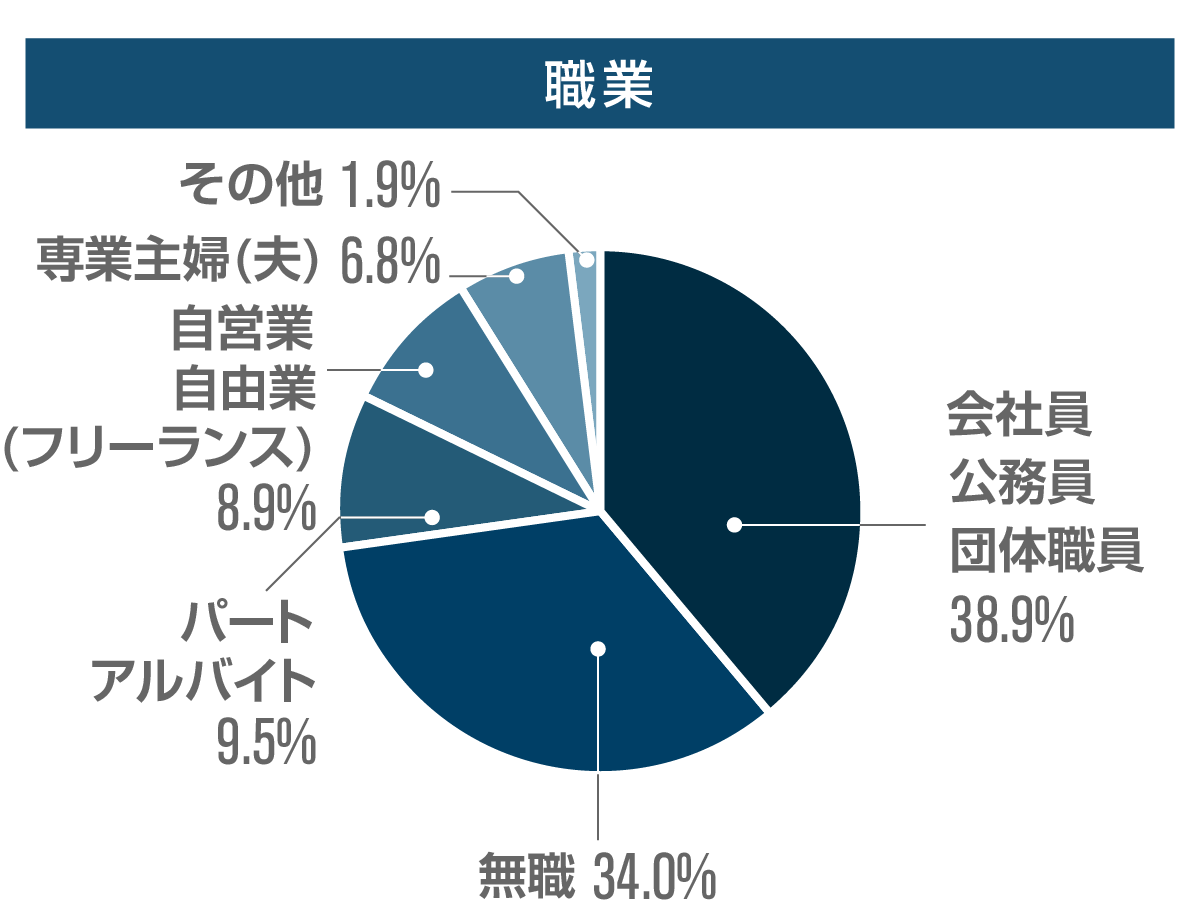

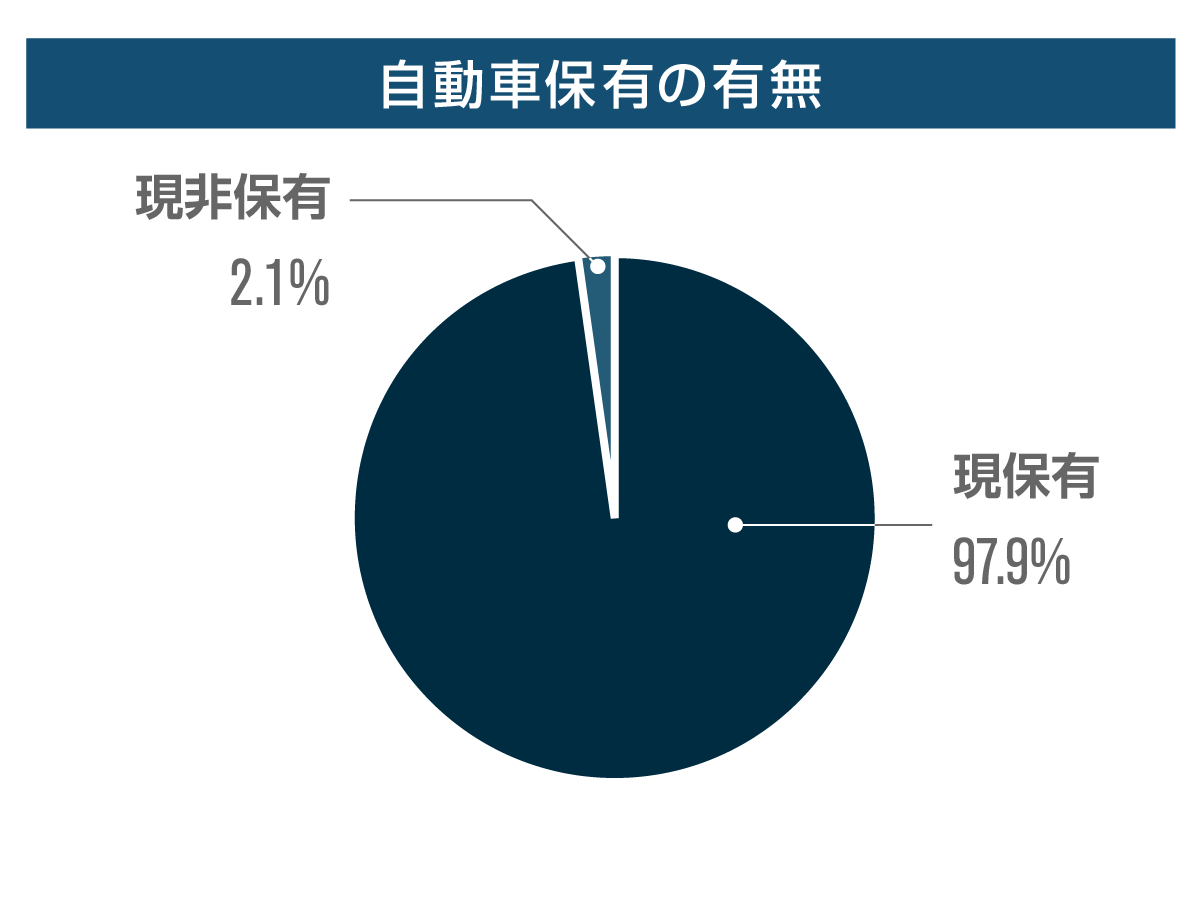

2.回答者プロフィール(基本データ)

回答者の人数 年代層別の内訳(単位:人)

| 45~54歳 | 55~64歳 | 65~74歳 | 75歳以上 | 計 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 公共交通エリア | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |

| 自動車交通エリア | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |

※公共交通エリアは 公共交通機関通勤・通学率が高い都道府県(出典:国勢調査2010・2020)

東京都、神奈川県、千葉県、大阪府、埼玉県、奈良県、兵庫県、京都府、福岡県、愛知県、滋賀県

自動車交通エリアはそれ以外

調査時期:2022年8月

3.分析結果

- 目次

- 3-1.年齢が上がると運転頻度はどうなる?

- 3-2.年齢が上がると走行距離はどうなる?

- 3-3.身体は衰えても認知は衰えない?

- 3-4.年齢に応じた運転をしていますか?

- 3-5.どんな補償運転に心がけている?

- 3-6.なぜ事故に遭わないと思ってしまう?

- 3-6-1.自分の責任では事故に遭わない?

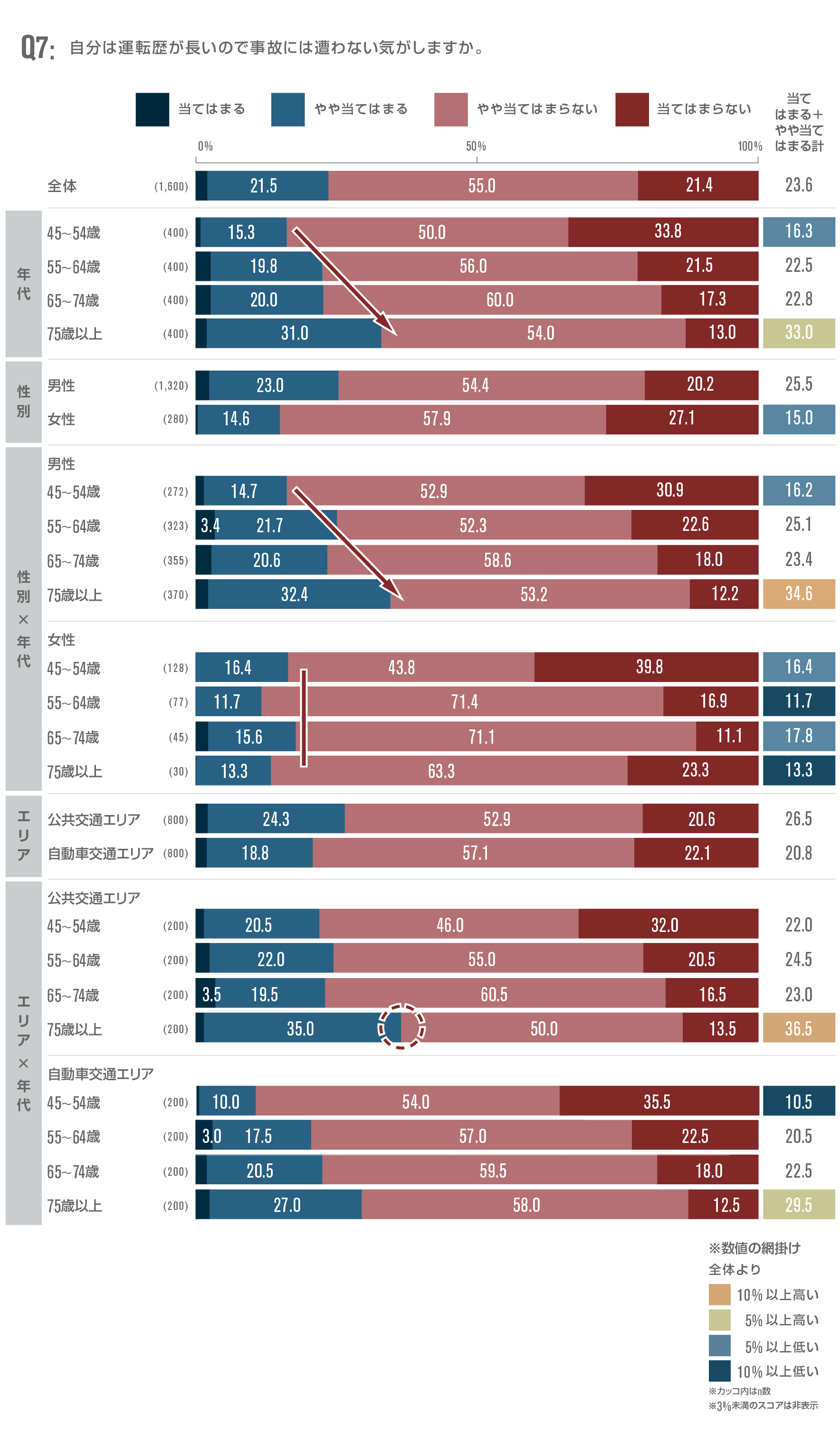

- 3-6-2.自分は運転歴が長いので。。。

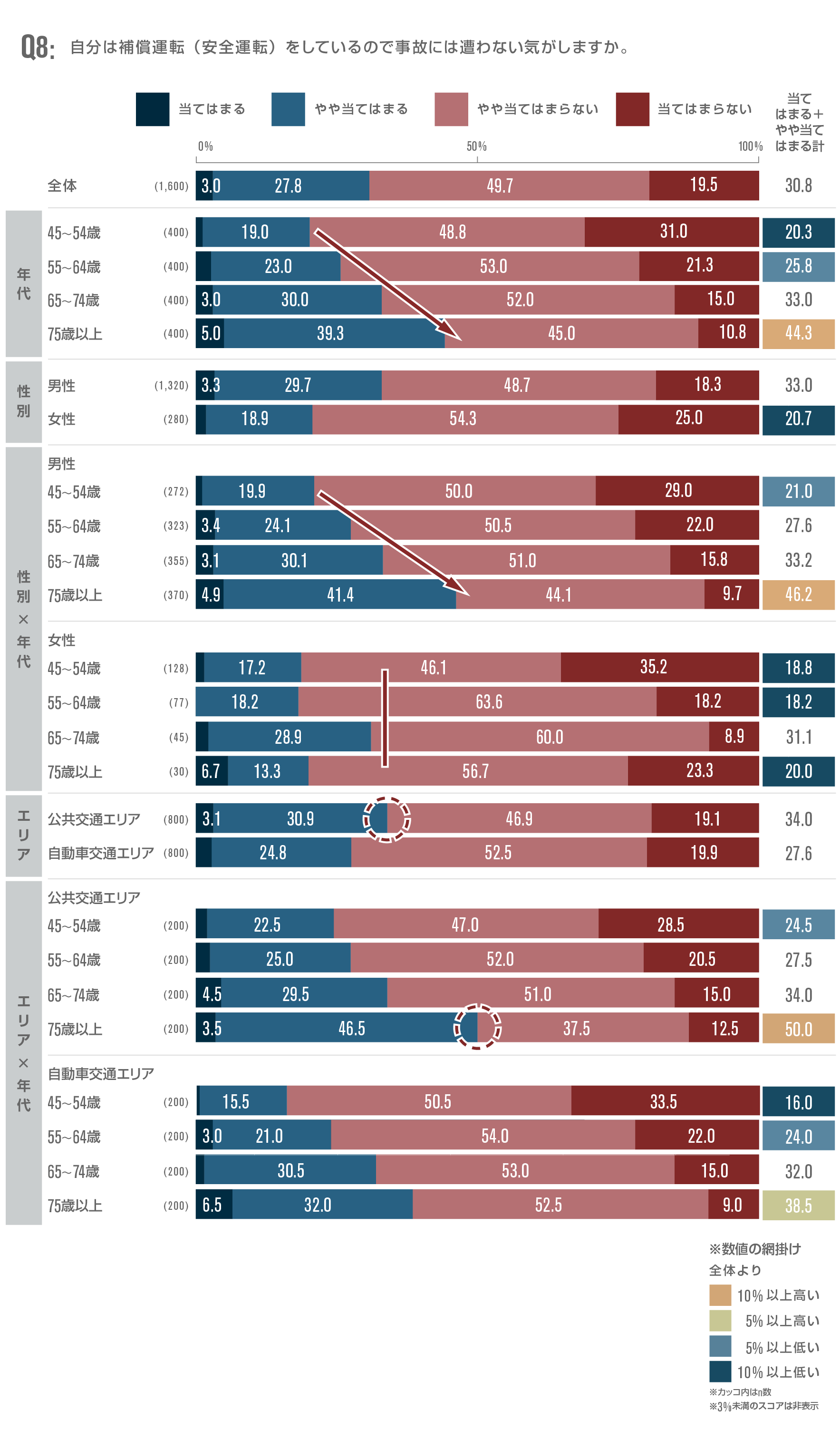

- 3-6-3.自分は補償運転をしているので。。。

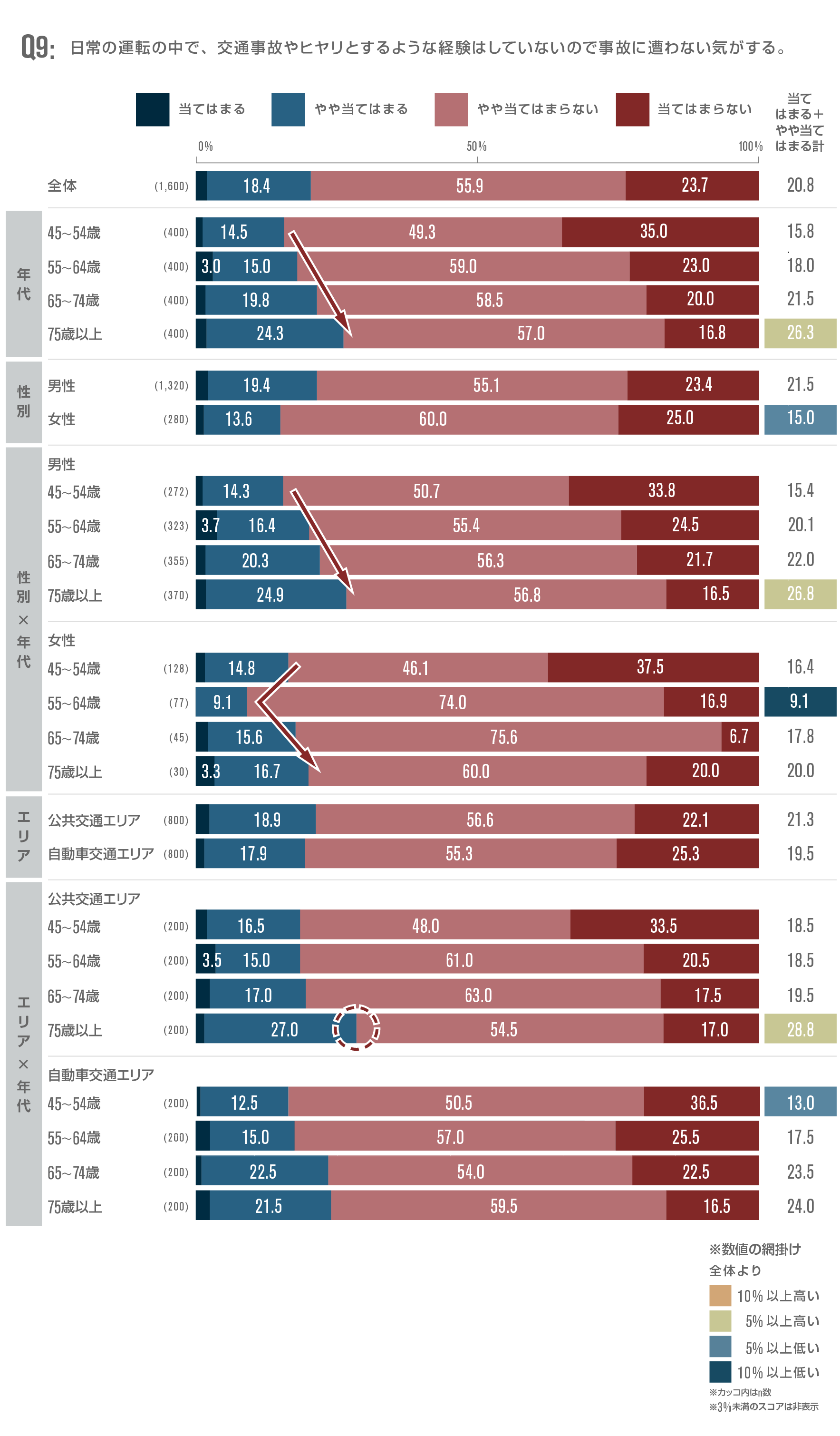

- 3-6-4.事故やヒヤリはしていないので。。。

- 分析まとめ

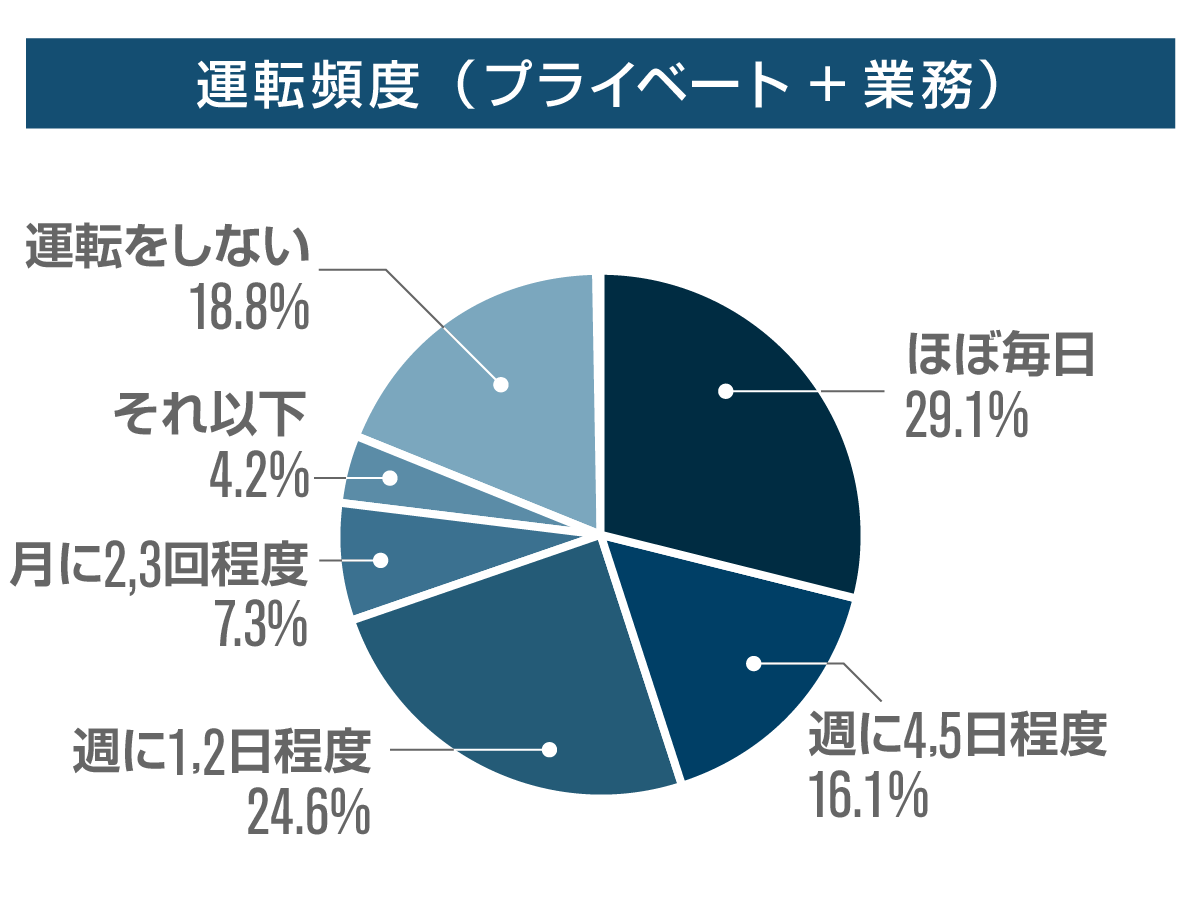

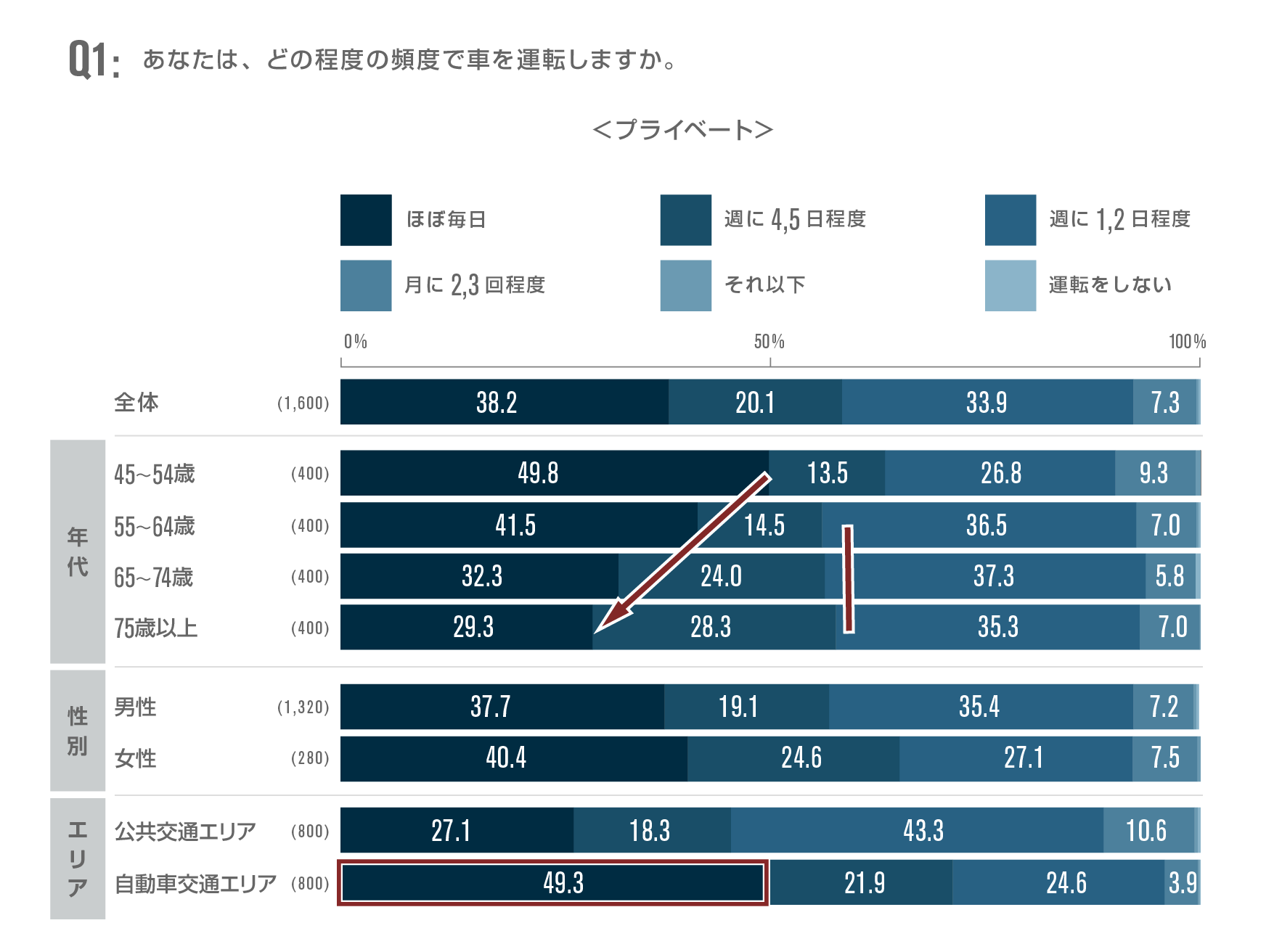

3-1.年齢が上がると運転頻度はどうなる?

プライベートの運転頻度の平均は、「ほぼ毎日」が4割弱。年齢が上がると、「ほぼ毎日」は減っていきます。ただ全体として運転頻度がどんどん減るわけではなく、「ほぼ毎日」と「週に4~5日」の合計になると、年齢が上がっても殆ど変化は見られません。

自動車交通エリアでは、「ほぼ毎日」が約半数。移動を自動車に依存してる状況が伺えます。

業務の運転頻度は、年齢との相関はあまりありませんでした。男性、自動車交通エリアのほうが運転頻度は多くなっています。

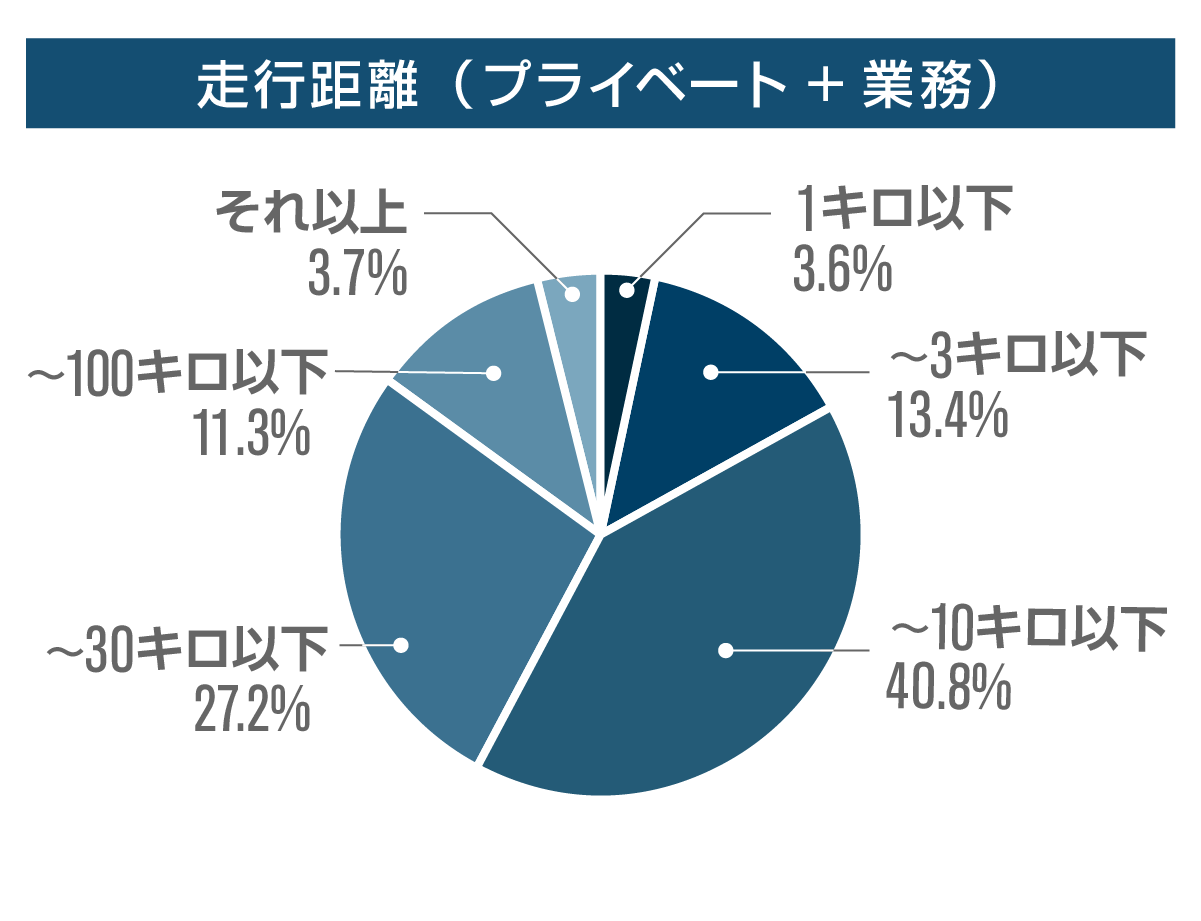

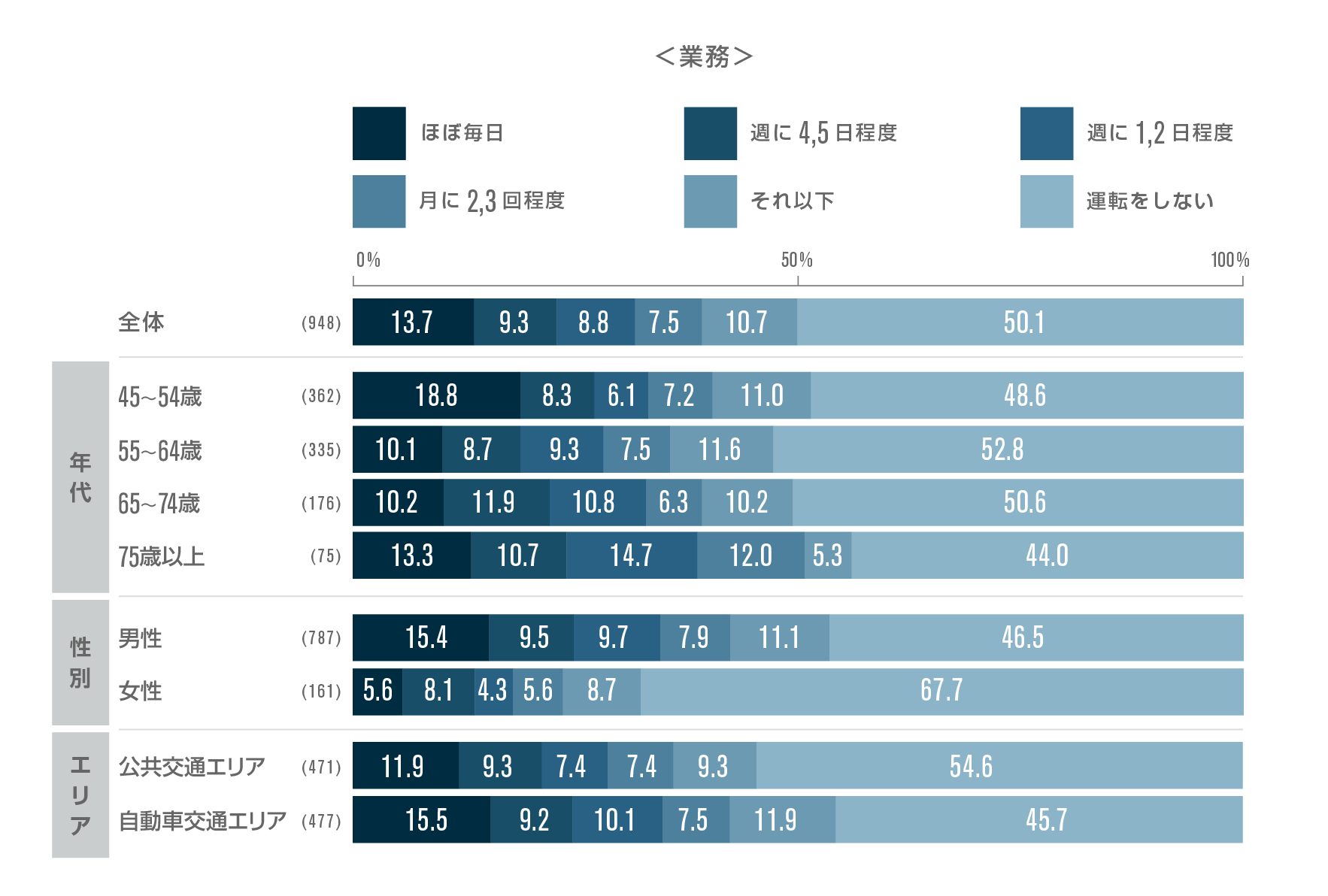

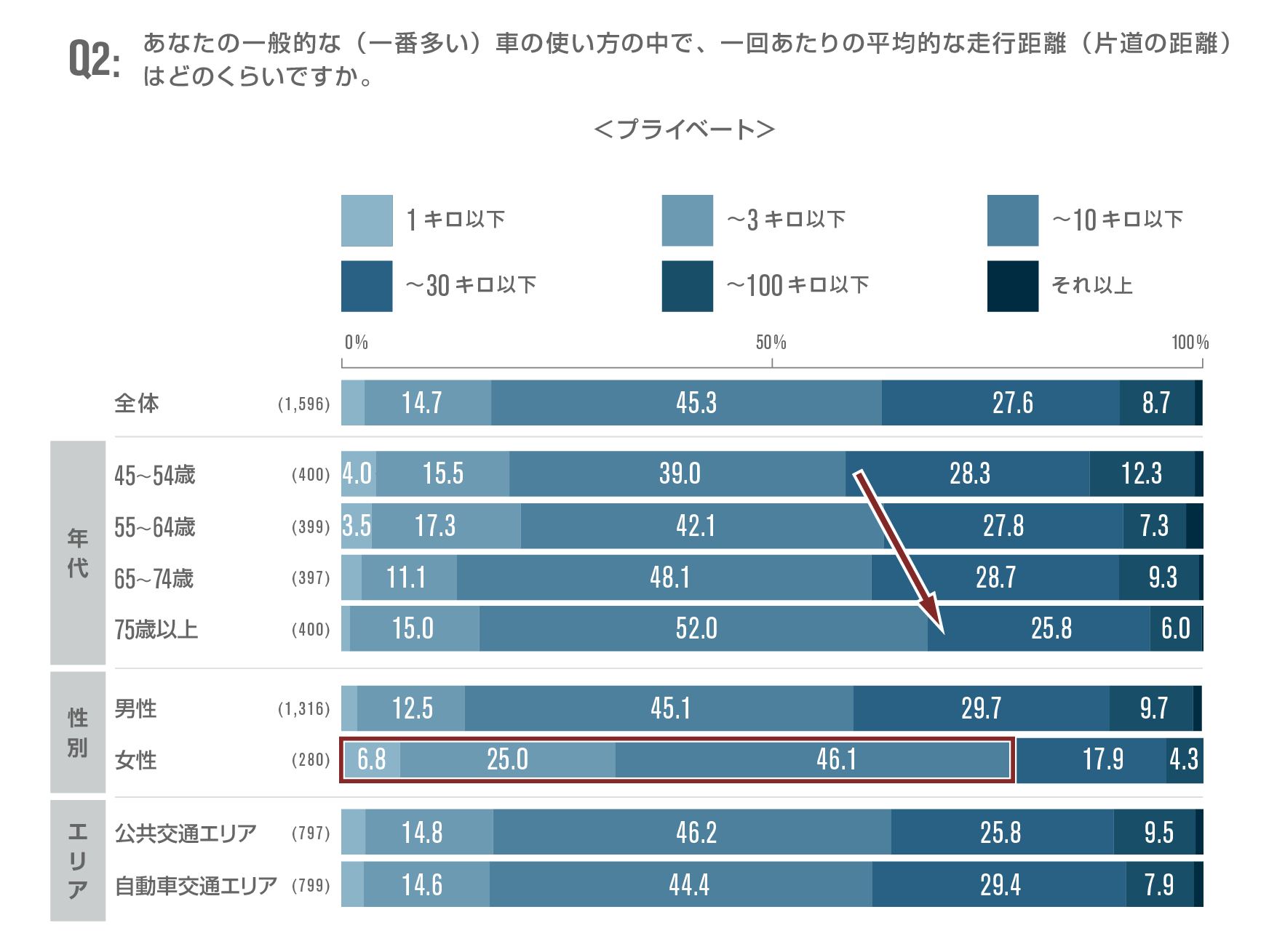

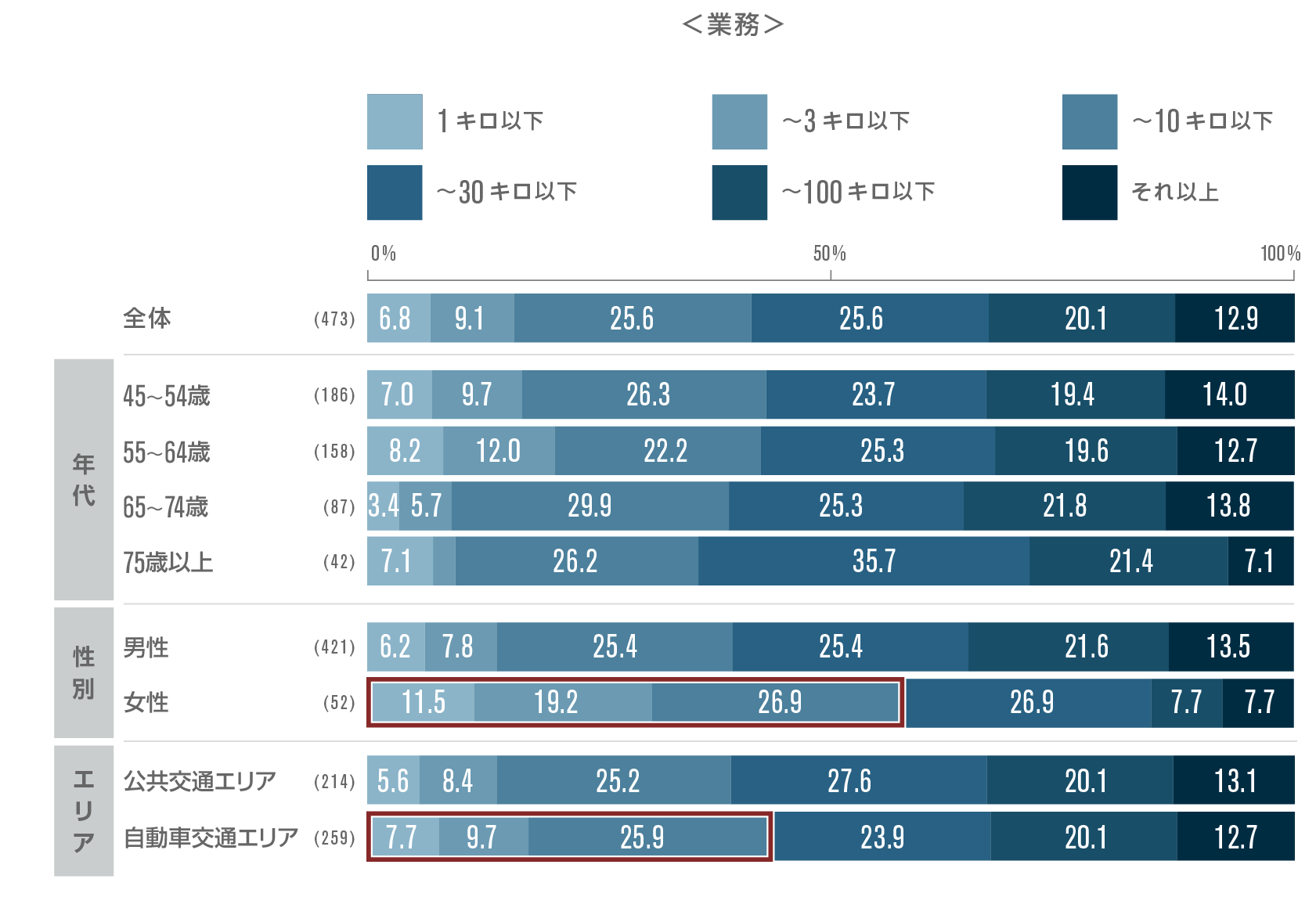

3-2.年齢が上がると走行距離はどうなる?

プライベートの走行距離の回答で多いのは、「~10キロ以下」。年齢が上がると、長距離(「~30キロ以下」「~100キロ以下」「それ以上」の合計)は減り、「~10キロ以下」までの短距離が増えていく傾向にあります。女性のほうが走行距離は短くなっています。エリアによる違いは見られませんでした。

業務の走行距離は、年齢との相関はあまりありませんでした。 女性、自動車交通エリアのほうが、短距離が多くなっています。

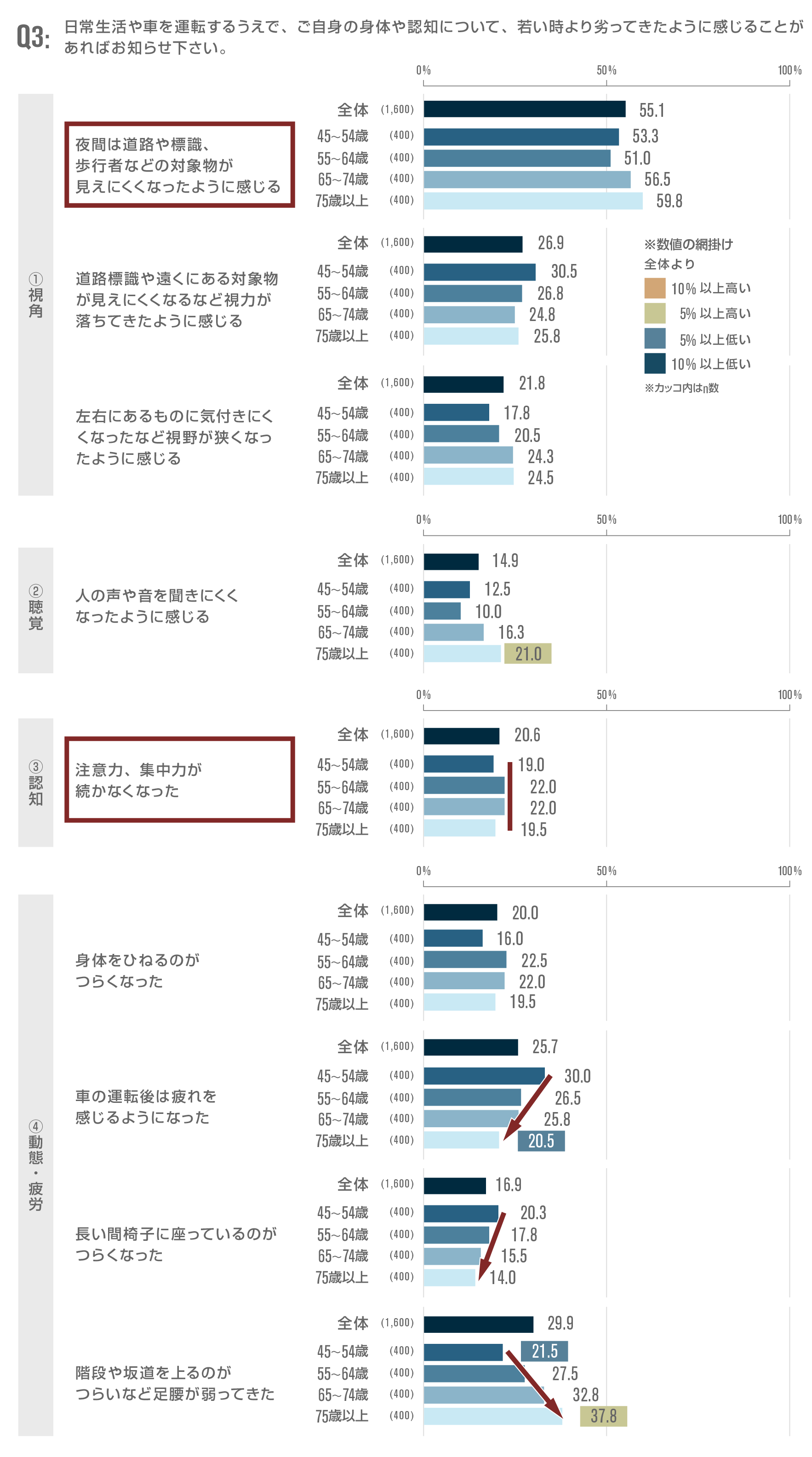

3-3.身体は衰えても認知は衰えない?

最も多くの人が感じている身体の衰えは、夜間の見にくさでした。

身体の衰えは比較的自覚しやすいようですが、認知(注意力・集中力)の衰えは自覚が難しいという結果となっています。

年齢が上がると、普段の生活行動である階段や坂道を上る時に足腰が弱ってきたと感じる人が顕著に増えていきます。一方、クルマの運転に関わる身体をひねる動作や視覚では年齢との相関は大きくなく、疲労ではむしろ下がっていく傾向にあります。高齢者は身体機能は衰えていくものですが、無理な運転は行わないなど補償運転*を行っていることが影響していると考えられます。

*補償運転…運転機能の低下を補うため体調・天候・道路状況等を考えて安全運転すること

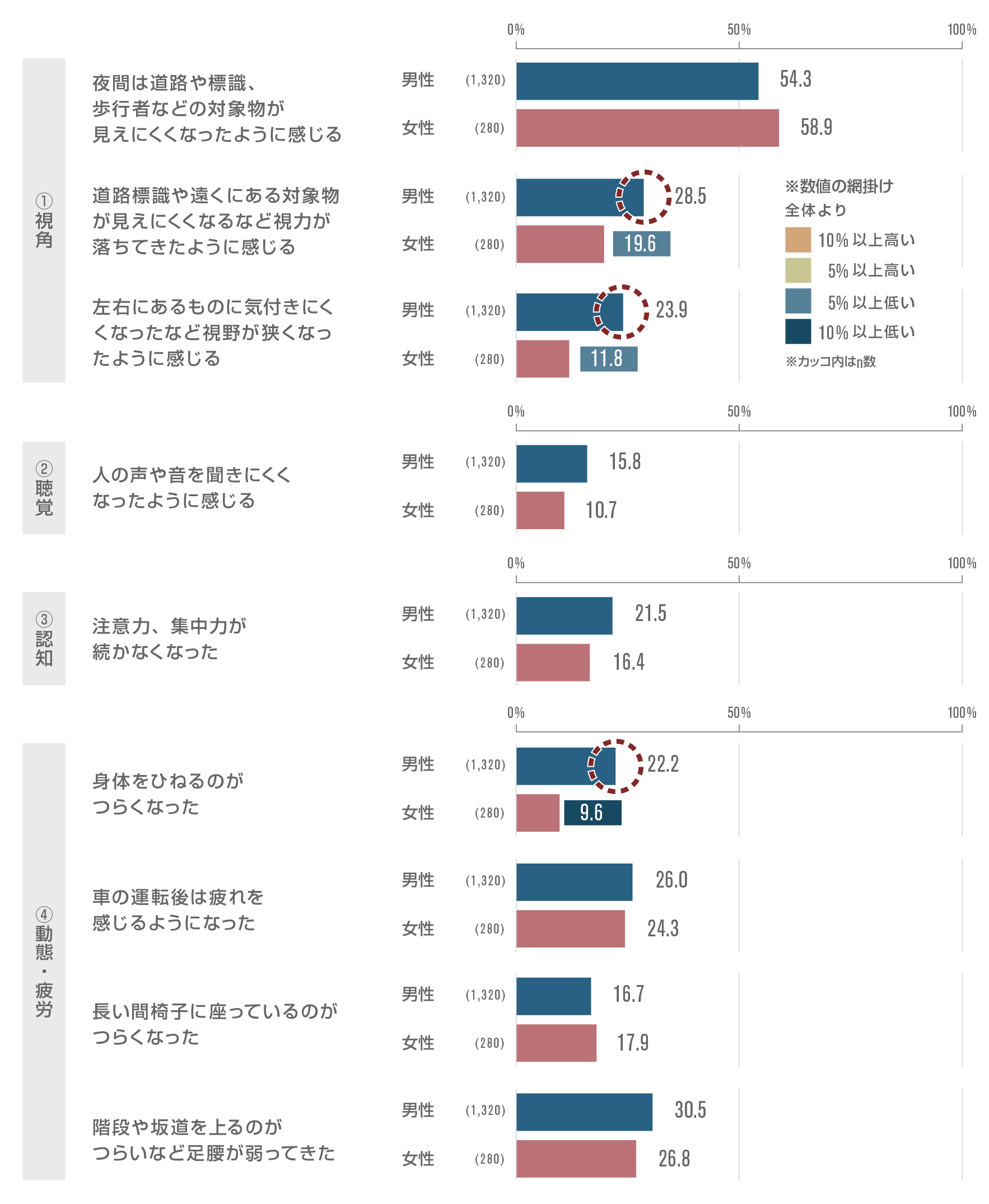

性別の特徴(「身体は衰えても認知は衰えない?」続く)

全体として身体や認知の衰えは女性より男性のほうが自覚することが多いようです。特に、身体をひねるのがつらくなった、視野が狭くなった、視力が落ちてきたと感じる人が、女性に比して男性に顕著です。

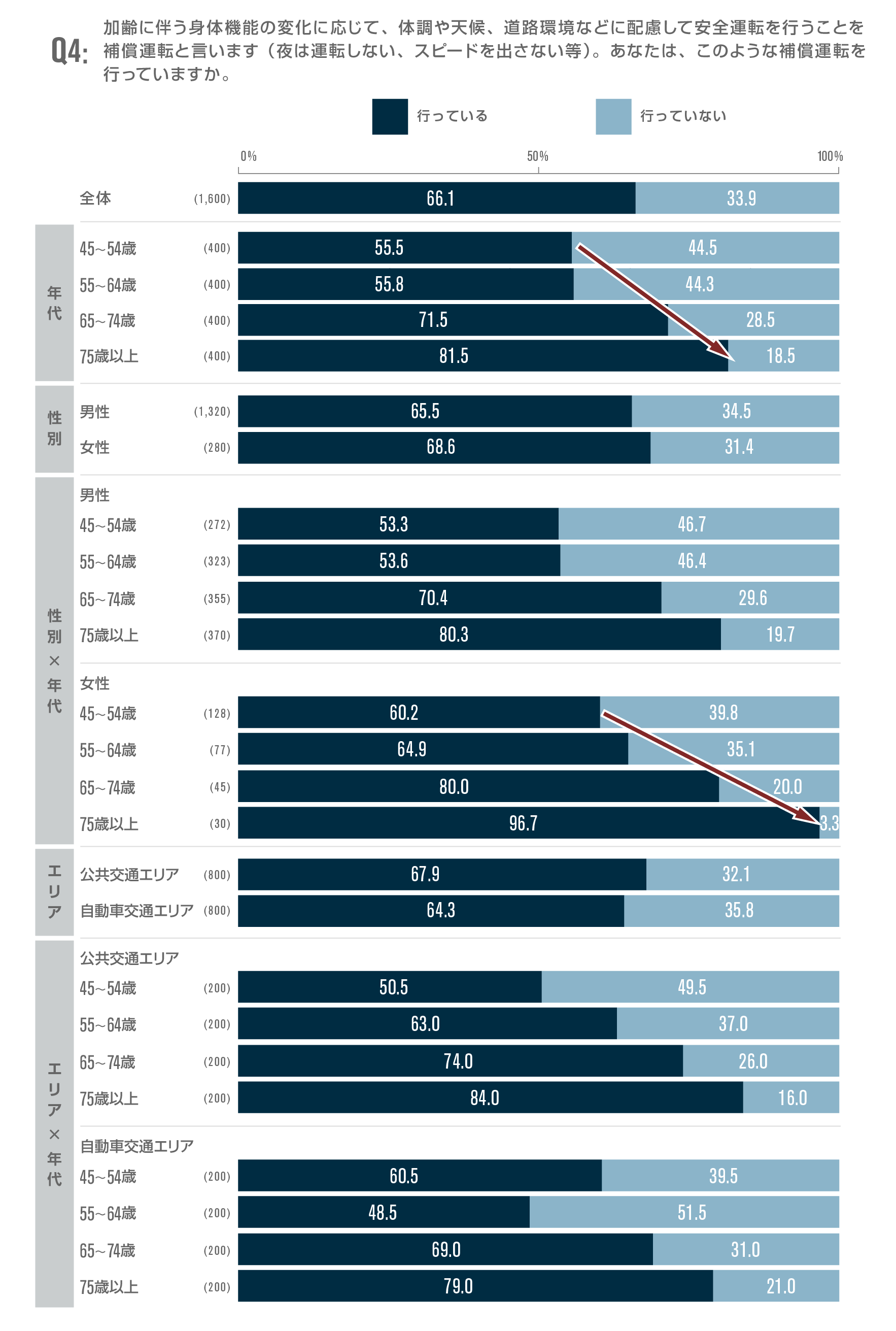

3-4.年齢に応じた運転をしていますか?

全体で66%の人が、補償運転を行っていると回答しました。年齢が上がると、その比率が高くなっていきます。75歳以上では、82%の人が補償運転を行っています。

性別でみると、補償運転は男性より女性のほうが多く行っています。女性の75歳以上はほぼ全員が補償運転を行っています。

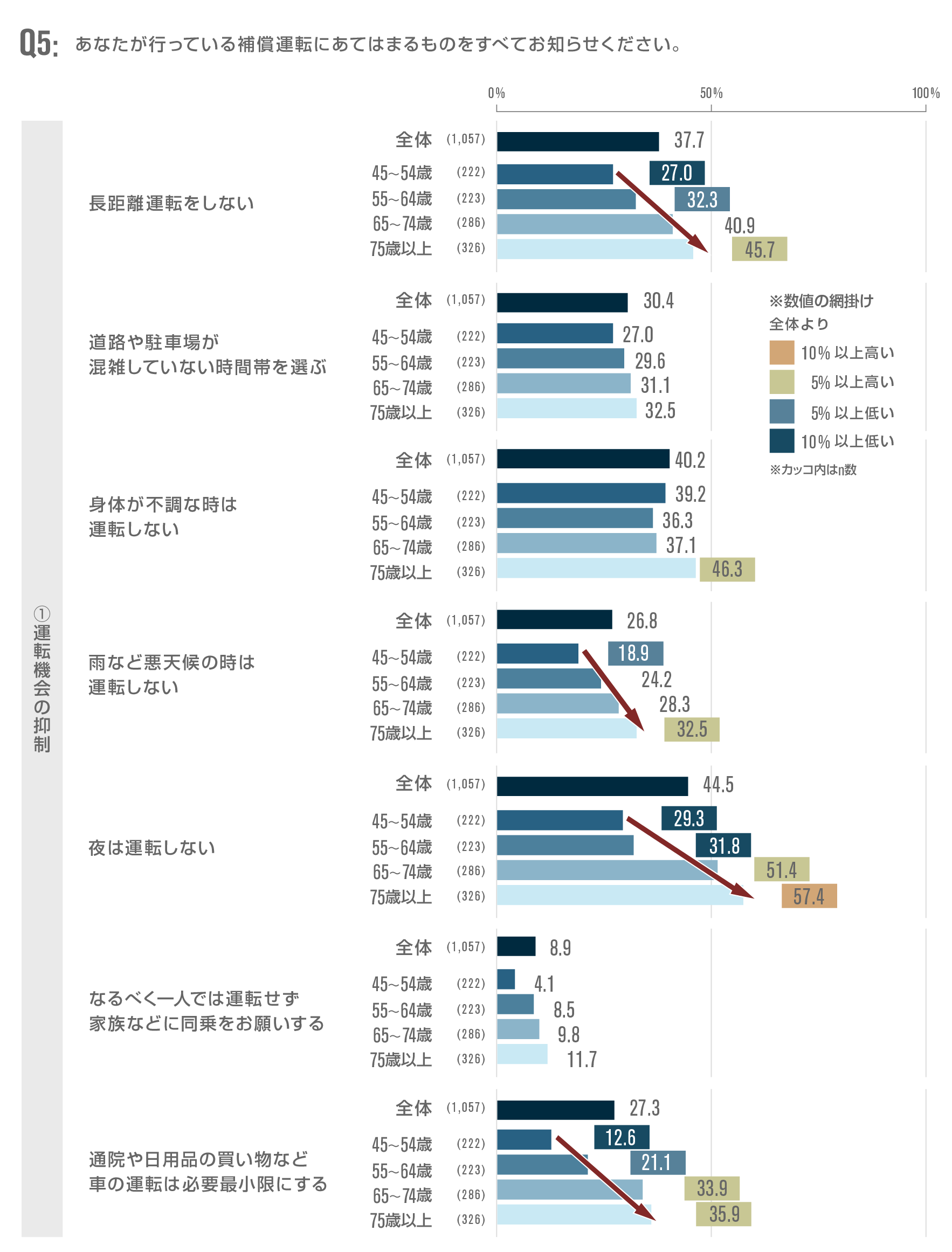

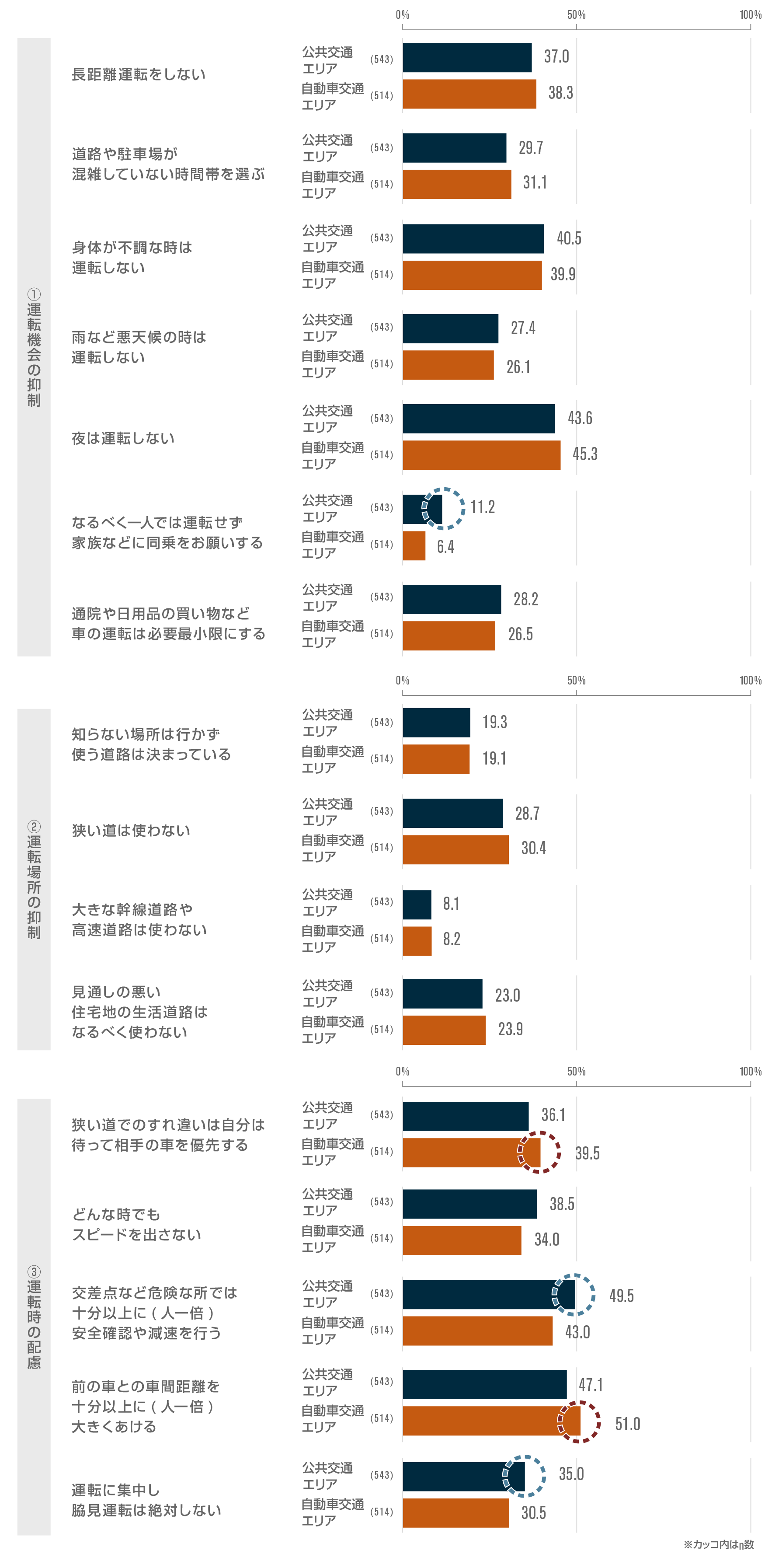

3-5.どんな補償運転に心がけている?

「運転機会の抑制」では、年齢が上がると、「夜は運転しない」を筆頭に、「長距離運転をしない」「雨など悪天候の時は運転しない」「通院や日用品の買物など車の運転は必要最小限にする」などが顕著に増加しています。

「運転時の配慮」では、「十分以上の安全確認や減速」「十分以上の車間距離」「脇見運転は絶対しない」などが高齢ドライバー、特に75歳以上で高くなっています。

「運転場所の抑制」の比率は総じて低く、特に目立った傾向もみられませんでした。「時」は選べても「場所」は選べずでしょうか。

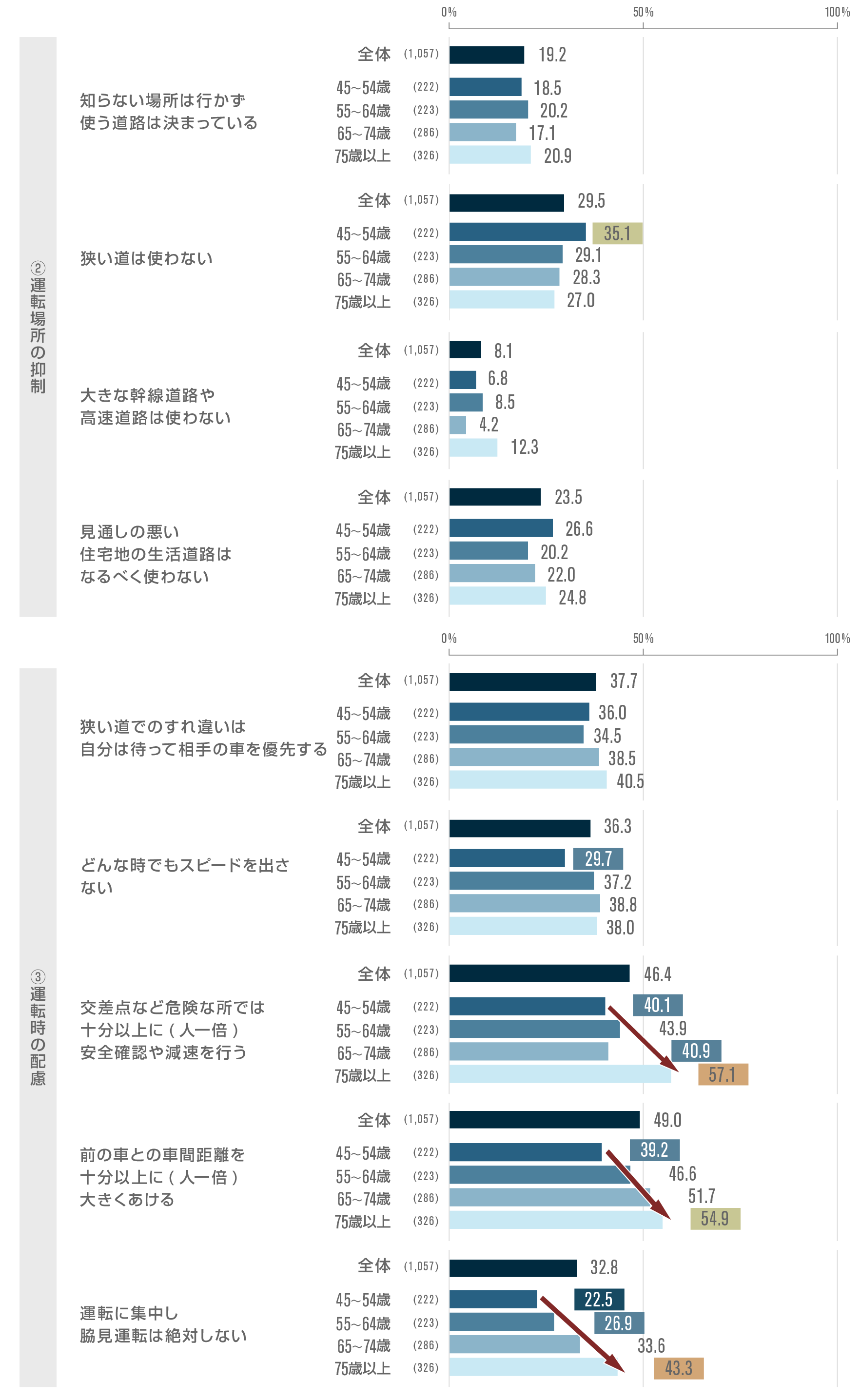

性別の特徴( 「どんな補償運転に心がけている?」続く )

補償運転の内容は男女差が大きく出ました。全般的に男性よりも女性のほうが補償運転を行っていますが、特に男女差が大きいのは、「夜は運転しない」「知らない場所は行かず使う道路は決まっている」「大きな幹線道路や高速道路は使わない」「狭い道でのすれ違いは相手の車を優先する」となっています。

エリア別の特徴( 「どんな補償運転に心がけている?」続く )

エリア別の差は大きくありませんが、自動車交通エリアに比して公共交通エリアで、「交差点などで十分以上に安全確認を行う」「脇見運転は絶対しない」が多くなっています。公共交通エリアは、交通環境が複雑で運転に緊張感を要することが理由と推察されます。「家族などに同乗をお願いする」も公共交通エリアが多くなっています。

逆に、公共交通エリアに比して、自動車交通エリアは、「狭い道でのすれ違いは相手の車を優先する」「車間距離を十分以上にとる」が多いという結果になりました。

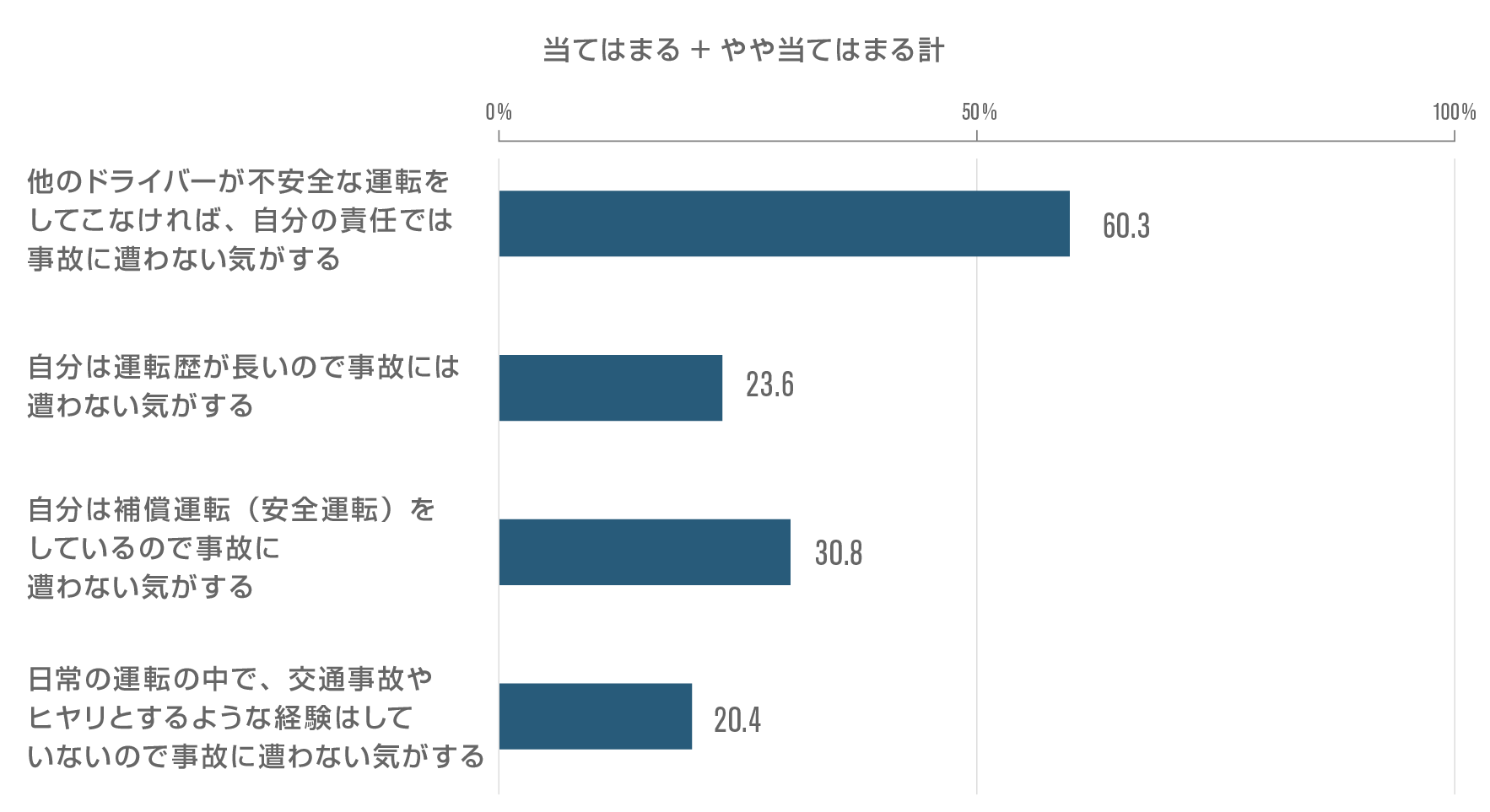

3-6.なぜ事故に遭わないと思ってしまう?

人はなぜ自分は事故に遭わないと思ってしまいがちなのでしょうか。この観点から4つの質問をしてみました。

「自分の責任では事故に遭わない(=自分は運転ミスをしないので事故に遭わない)気がする」に、「当てはまる」「やや当てはまる」 人は、60%もいることが分かりました。

また、「運転歴が長いので事故には遭わない気がする」「補償運転(安全運転)をしているので事故には遭わない気がする」「日常の運転の中で、交通事故やヒヤリとするような経験はしていないので事故に遭わない気がする」人も、20~30%います。

このような自信、油断、慣れは、安全確認を怠ったり、不安全な運転行動に繋がりやすいことを認識する必要があるでしょう。

*以下、一つ一つについて内容を詳しく見ていきましょう。

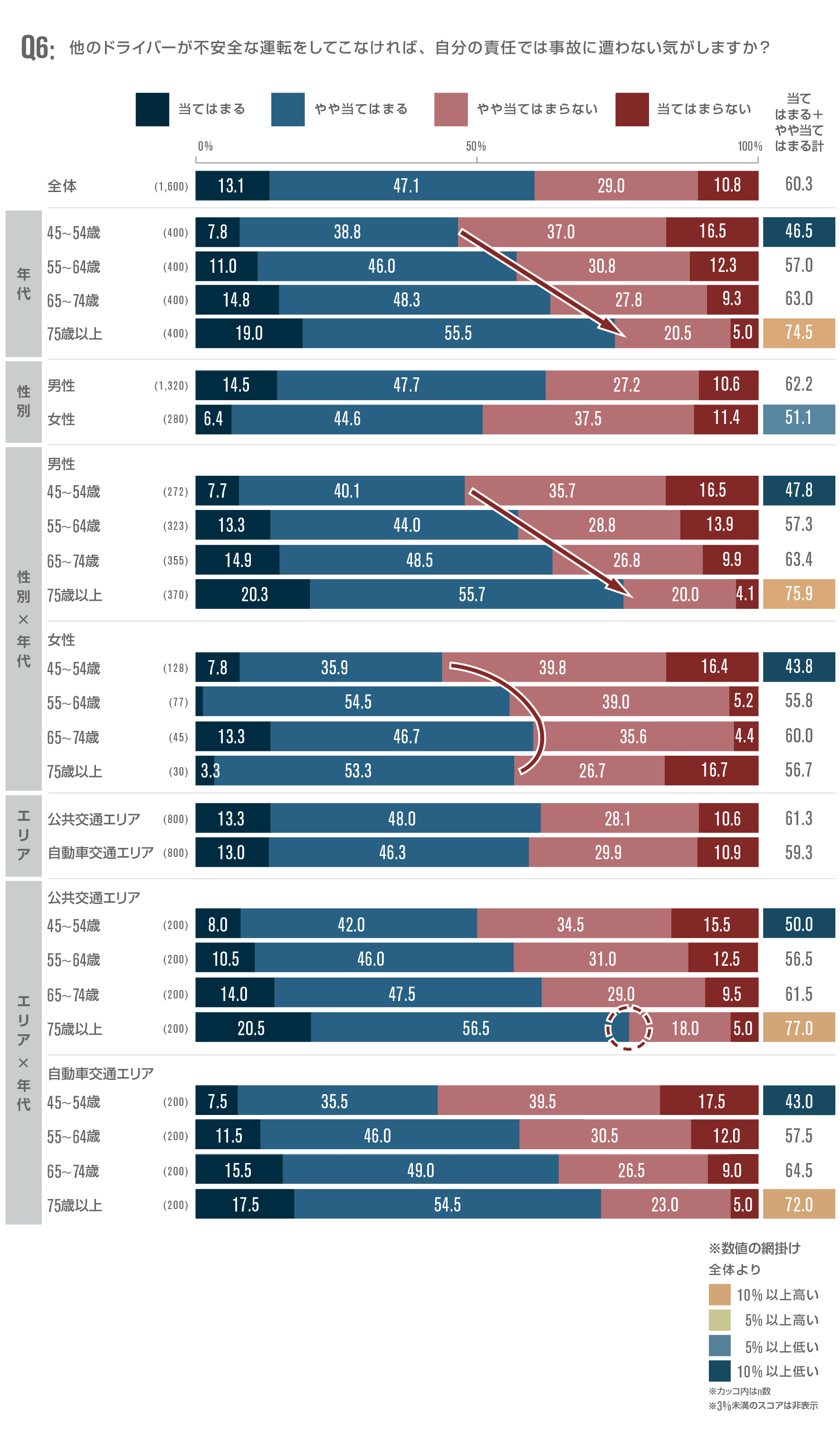

3-6-1.自分の責任では事故に遭わない?

「自分の責任では事故に遭わない」と考えている人(「当てはまる」「やや当てはまる」)は60%と多くいました。

年齢が上がるほど、「自分の責任では事故に遭わない」が増加します。75歳以上では75%の人がそう感じているようです。

男性は年齢との相関が高くなっていますが、女性は年齢が上がっても、「自分の責任では事故に遭わない」はあまり増えません。男性は自分の運転に自信を持つ傾向にあり、より注意が必要と言えるでしょう。

地域差は殆どありませんが、公共交通エリアの75歳以上では、「当てはまる」「やや当てはまる」が77%と非常に高い数字になっています。

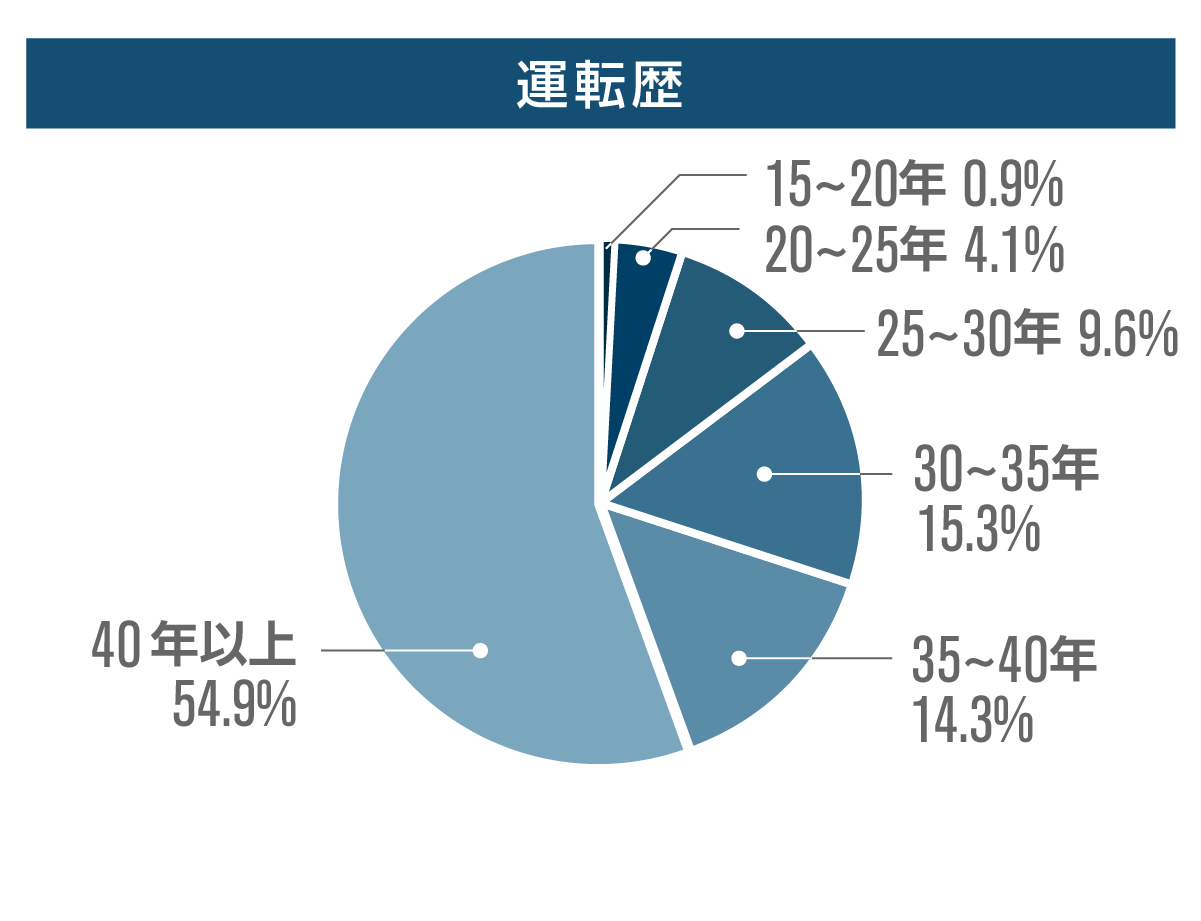

3-6-2.自分は運転歴が長いので。。。

「自分は運転歴が長いので事故に遭わない」と考えている人は、24%でした。(「当てはまる」「やや当てはまる」)

年齢が上がるほど、「運転歴が長いので事故に遭わない」が増加します。75歳以上では33%の人がそう感じています。

男性は年齢との相関が高くなっていますが、女性は年齢が上がっても、「運転歴が長いので事故に遭わない」は殆ど増えません。

地域差は大きくありませんが、公共交通エリアの75歳以上にこのように考える人が多くなっています。

3-6-3.自分は補償運転をしているので。。。

「自分は補償運転をしているので事故に遭わない」と考えている人は、31%でした。(「当てはまる」「やや当てはまる」)

年齢が上がるほど、「補償運転をしているので事故に遭わない」が増加します。75歳以上では44%の人がそう感じています。

男性は年齢との相関が高くなっていますが、女性は年齢が上がっても、「補償運転をしているので事故に遭わない」は殆ど増えません。

このように感じている人は公共交通エリアで若干高くなる傾向にあり、75歳以上では50%と高くなっています。

3-6-4.事故やヒヤリはしていないので。。。

「自分は交通事故やヒヤリとするような経験はしていないので事故に遭わない」と考えている人は、20%でした。(「当てはまる」「やや当てはまる」)

年齢が上がるほど、「自分は交通事故やヒヤリとするような経験はしていないので事故に遭わない」が増加します。

男性は年齢との相関が高くなっていますが、女性については年齢との相関はあまり高くありません。

地域差は殆どありませんが、公共交通エリアの75歳以上では29%と高い数字になっています。

分析まとめ

年齢が上がると、プライベートでは、「ほぼ毎日」運転する人が減り、長距離運転も減っていくことが分かりました。しかし、業務では、年齢が上がっても、運転頻度と走行距離は減らないことが分かりました。

身体の衰えは比較的自覚しやすいようですが、認知(注意力・集中力)の衰えは自覚が難しいという結果となっています。

年齢が上がると、身体機能の低下に対処した補償運転を行う人が増えていきます。女性に比べ、男性は補償運転を行う人が少ない傾向にあります。

実際行っている補償運転としては、「運転機会の抑制」では、「夜は運転しない」「長距離運転をしない」「雨など悪天候の時は運転しない」などが多く、運転時の配慮では、「十分以上の安全確認や減速」「十分以上の車間距離」などが多くなっています。「運転場所の抑制」は多くありませんでした。

年齢が上がるほど、自信、油断、慣れから、「自分の責任では事故に遭わない」と考えている人が増えていきます。

交通安全未来創造ラボから

ドライバーの皆さんへのメッセージ

運転に必要な注意力や集中力の衰えは、

自覚が難しくなっています。

ご高齢の方は、自分を客観視

(自己を正しく評価)することや、

家族など周囲の方の

アドバイスを大切にして下さい。

一般に交通事故は身の回りには

稀な事象であり、自分とは無関係と

認識してしまいがちです。

また、危険な運転を行っていても、日常の中で事故に至らない体験が積み上がると、

それが自信、油断、慣れに繋がり、

不安全な運転が身についてしまうものです。

自分を過信せず、身体機能の低下に

対処した補償運転に心がけましょう!

業務でクルマを運転される

ドライバーの皆さんは、

運転計画を含めてひときわ

安全運転に心がけましょう。

運転支援技術付きのクルマも

積極的にご検討下さい。

次回の研究通信は、運転行動意識について周囲の車や

歩行者・自転車との関係について

分析した結果を報告予定です。

- レポート制作:

- 堀越実研究員、大村佳子研究員、大槻裕茂研究員

- アドバイザー:

- 長谷川哲男ラボ リーダー兼 研究員、ラボ研究員各位