研究通信

2022.02.10

研究通信#2の2号

社会デザイン研究

高齢ドライバー運転行動意識調査

「危険源発見スキル・運転操作スキル編」

1.研究の目的

高齢ドライバーの交通事故要因解明の一方策として、全国20歳以上のクルマ運転者1,800人を対象に運転行動意識に関するWEBアンケート調査を行い、その意識に高齢者特有の傾向がないかを考察しました。

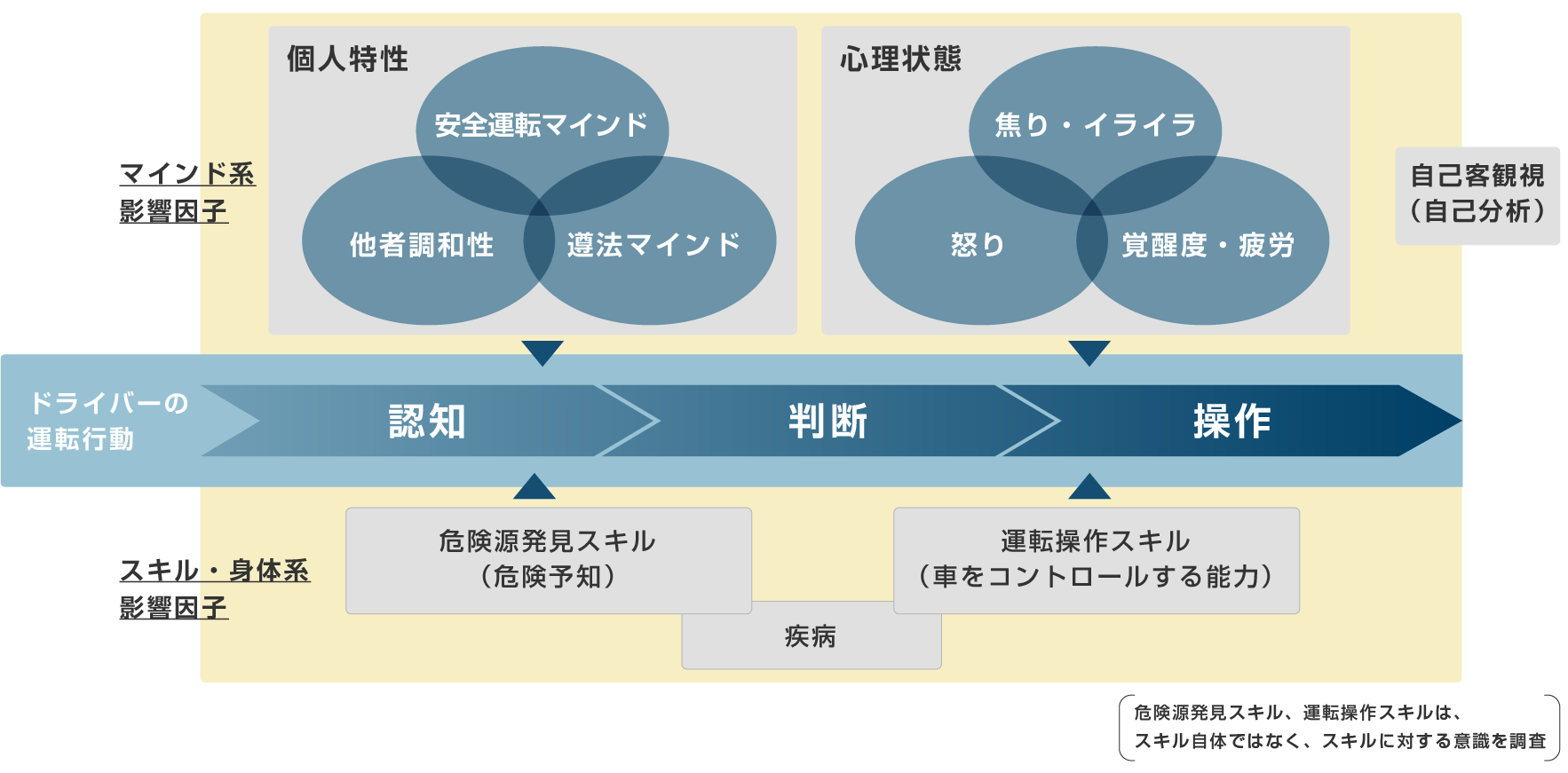

ドライバーの運転行動は、遵法マインドや他者調和性、危険源発見スキル、運転操作スキルなど色々な認知的・心理的因子により決定されると言われています。アンケートの質問項目は、これら因子に関連付けて抽出しました。

この調査の分析結果を、4回に分けて報告しています。今回はその2回目、危険源発見スキル・運転操作スキルなど、スキル・身体系影響因子への「意識」を中心にまとめました。

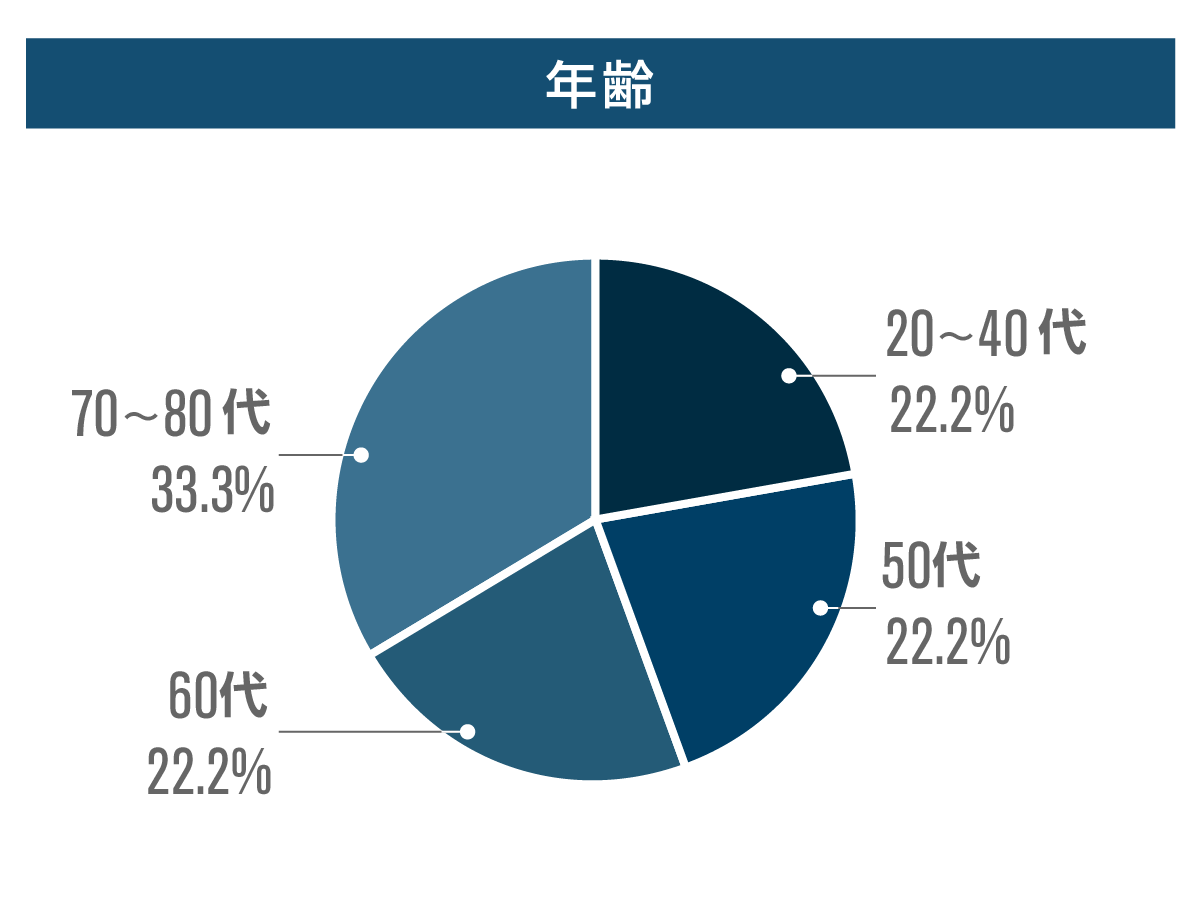

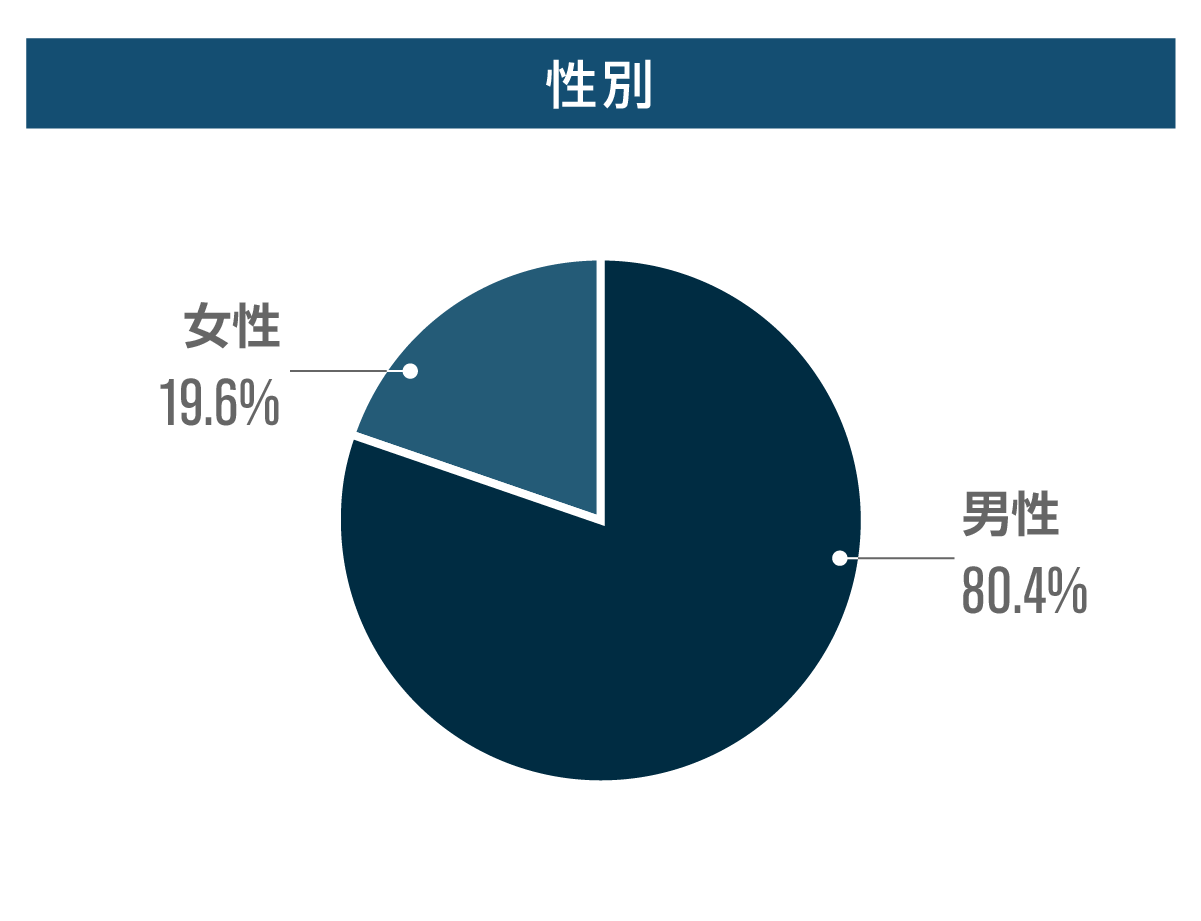

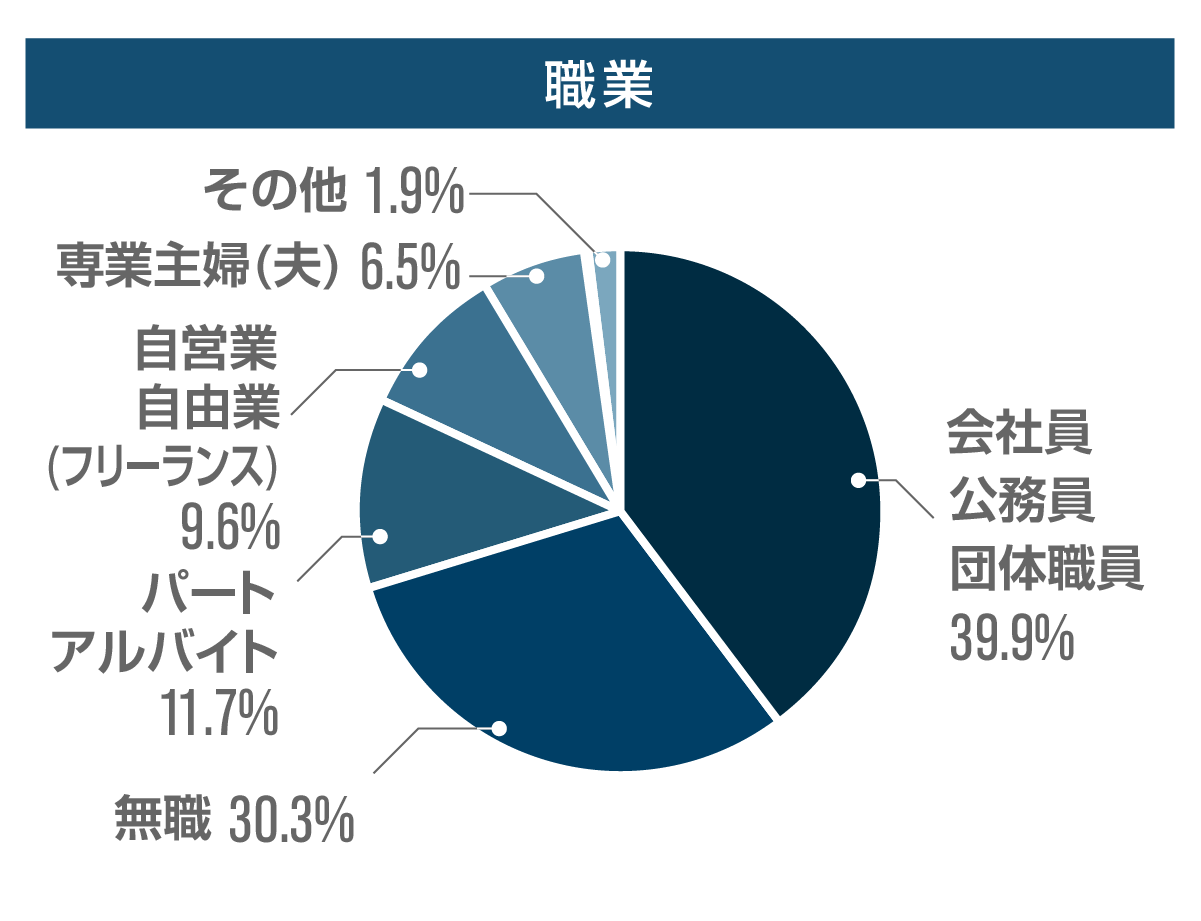

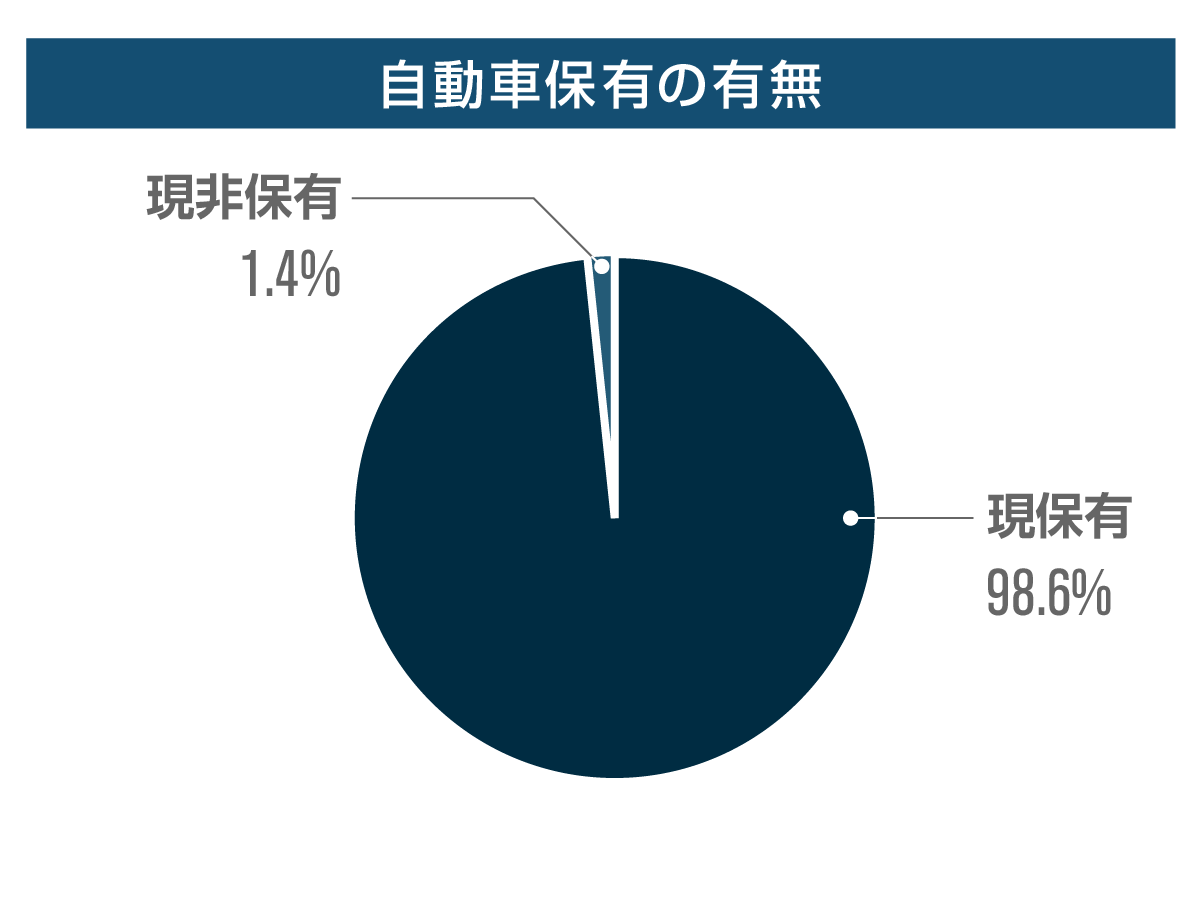

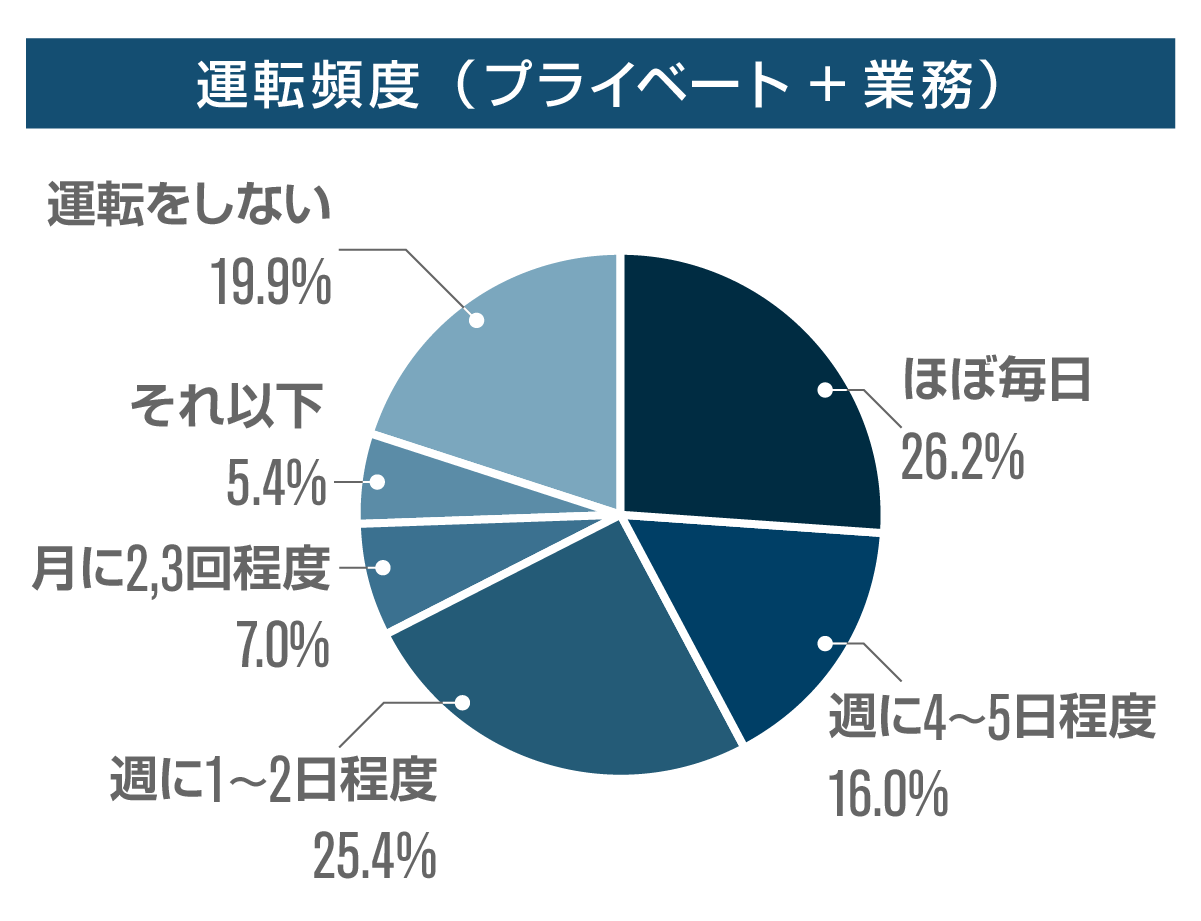

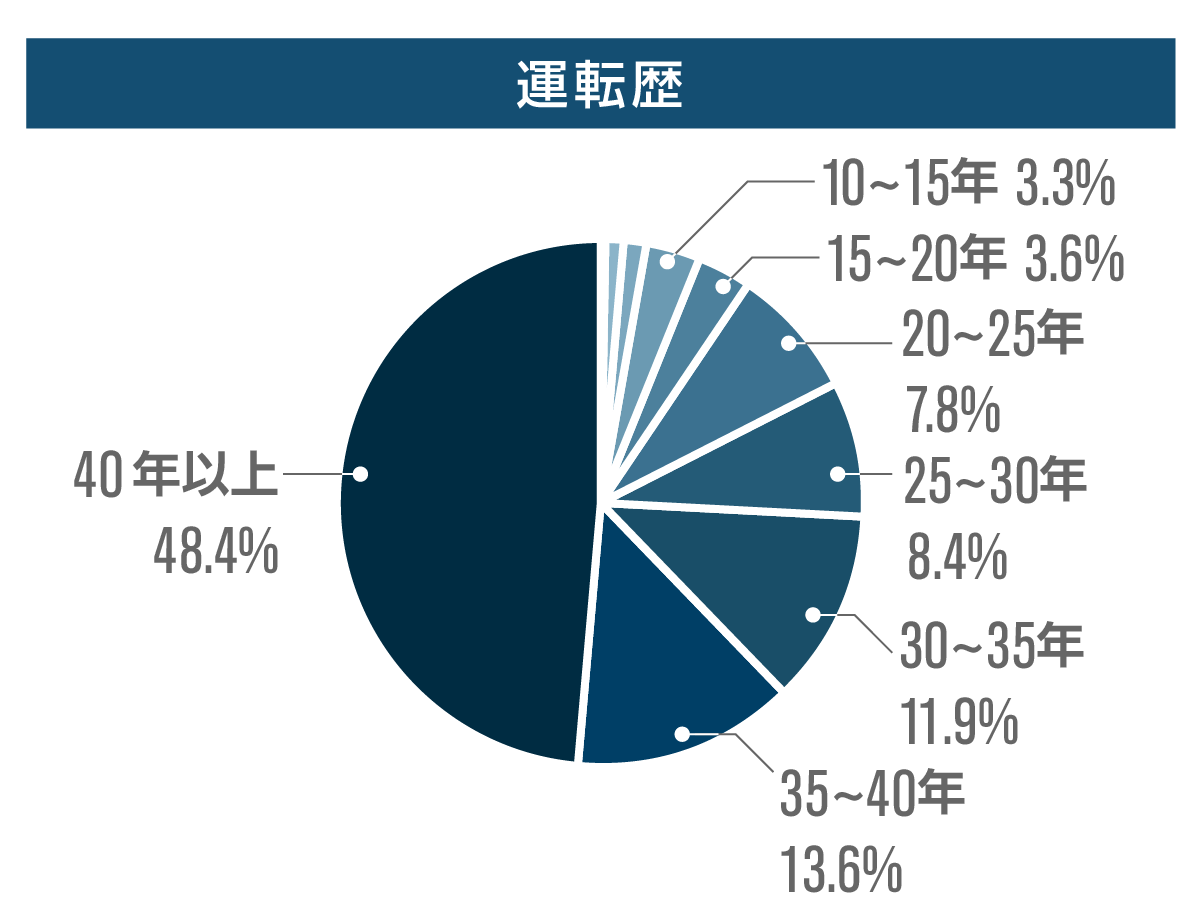

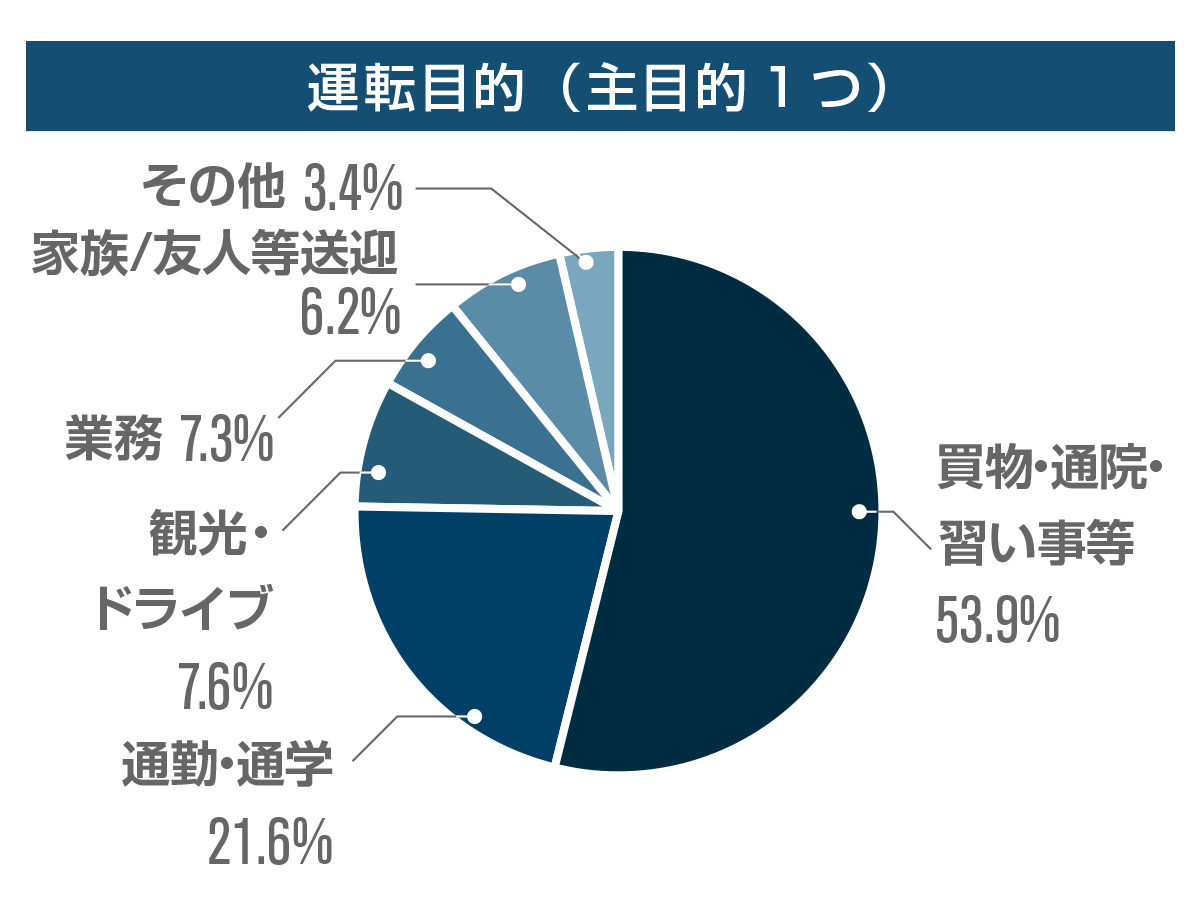

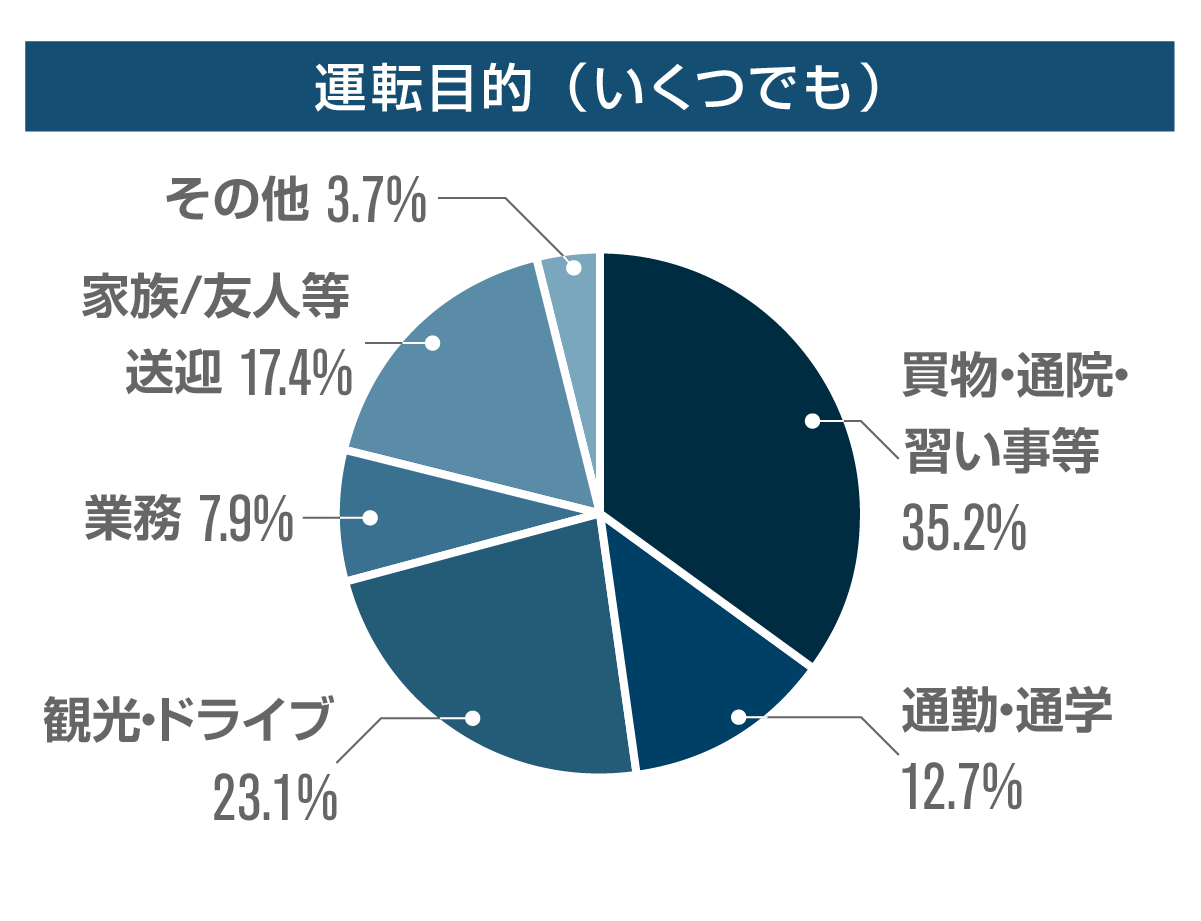

2.回答者プロフィール(基本データ)

回答者の人数 年代層別の内訳(単位:人)

| 20~40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 計 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 都心エリア | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 900 |

| 地方エリア | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 900 |

※都心エリアは 東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県,京都府,大阪府,兵庫県 地方エリアはそれ以外

調査時期:2021年9月

3.分析結果

- 目次

- 3-1.大きな交差点は負担?

- 3-2.道路が狭くて困ることは?

- 3-3.左右確認は負担?

- 3-4.追越し・すり抜けは負担?

- 3-5.後を見るのは負担?

- 3-6.運転した後は疲れる?

- 3-7.踏み間違い事故が社会問題となっていますが。。。

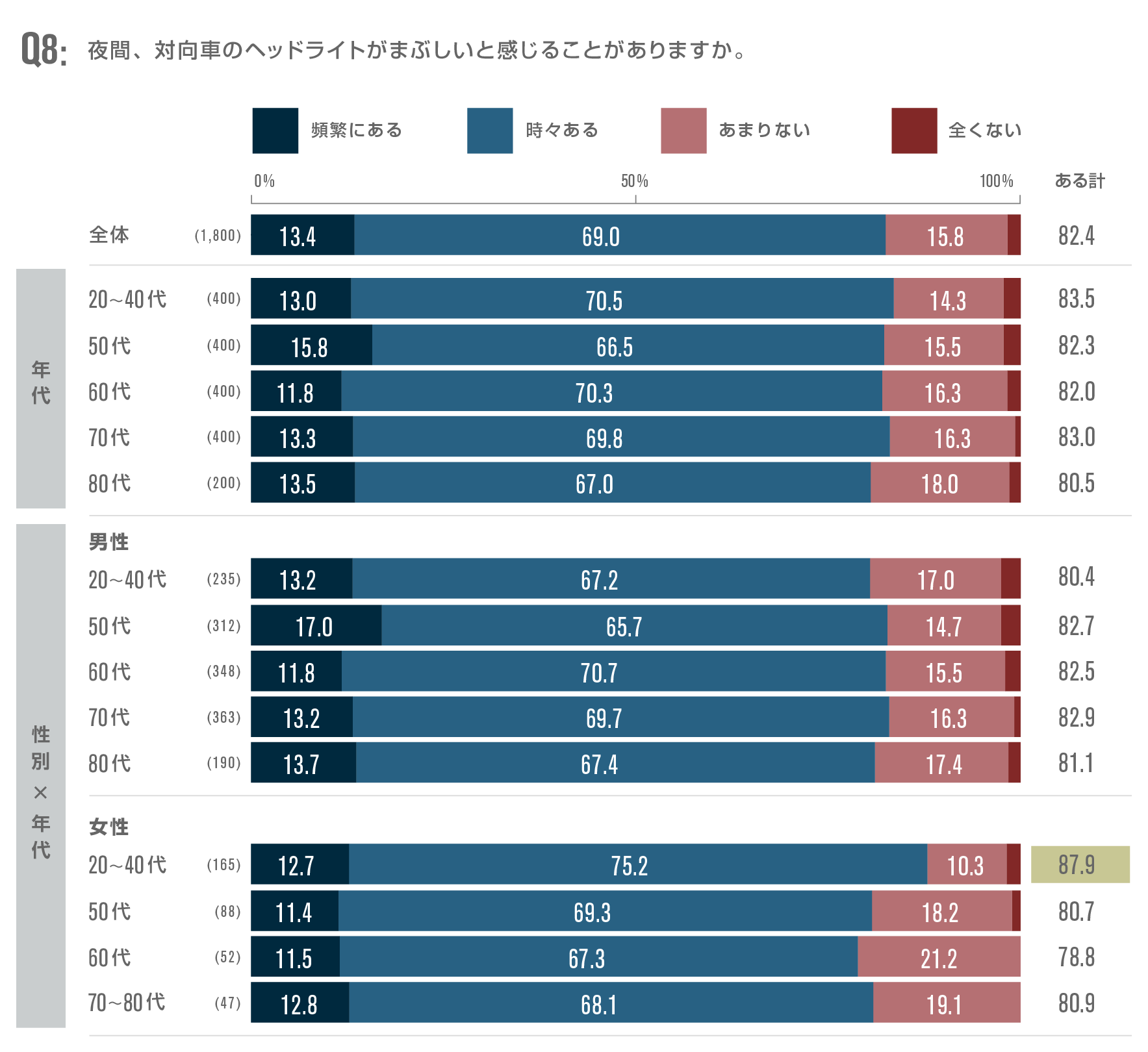

- 3-8.ヘッドライトがまぶしく感じたことは?

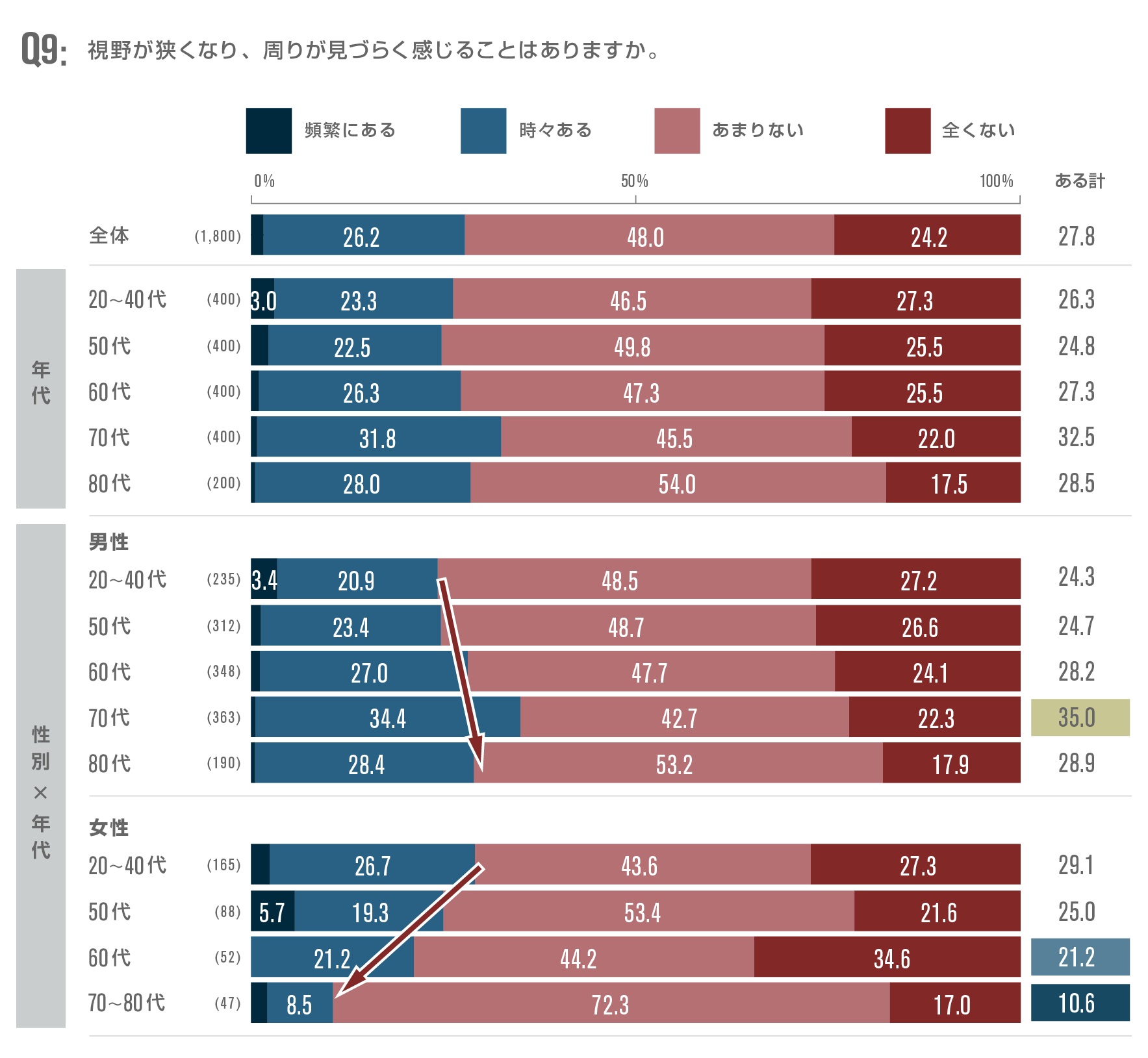

- 3-9.視野が狭くなり見づらいことは?

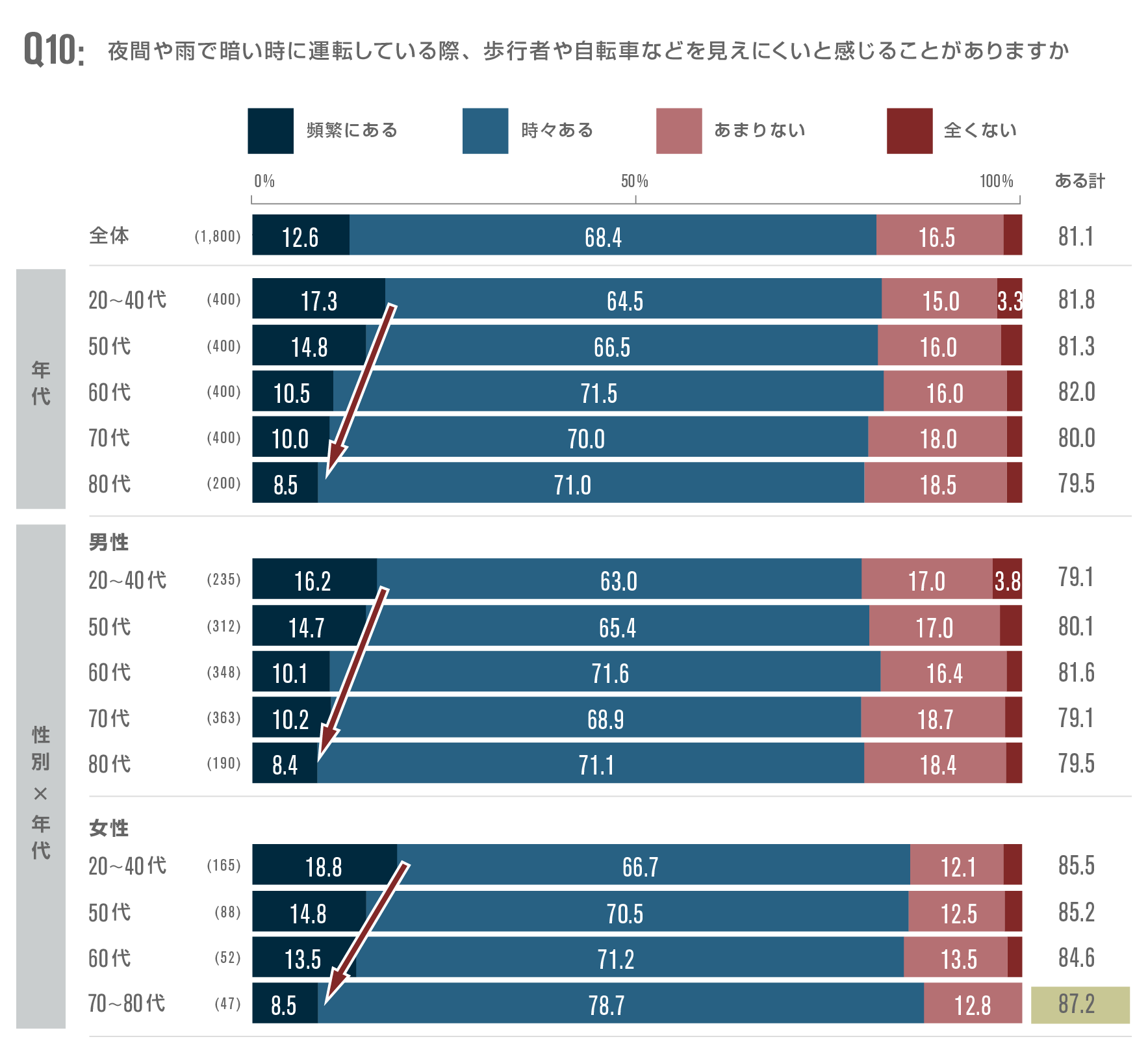

- 3-10.夜間、見えていますか?

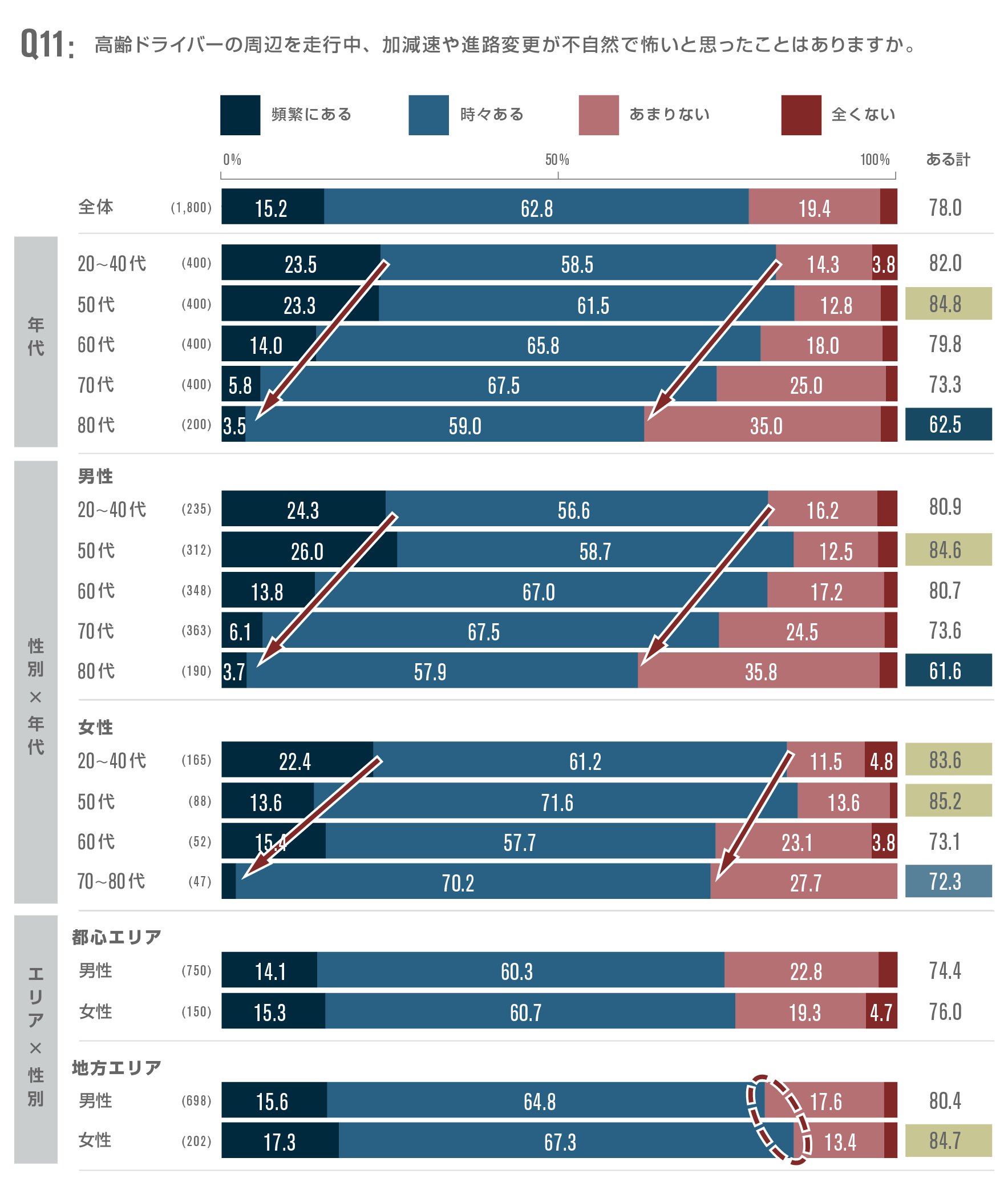

- 3-11.高齢ドライバーって運転が不自然?

- 3-12.どこが疲れますか?

- 3-13.目の病気による事故リスク、知っていましたか?

- 3-14.交通事故の経験は?

- 3-15.ヒヤリとした経験は?

- 3-16.ヒヤリとした回数は?

- 3-17.何にヒヤリとしましたか?

- 3-18.ヒヤリとした要因は?

- 分析まとめ

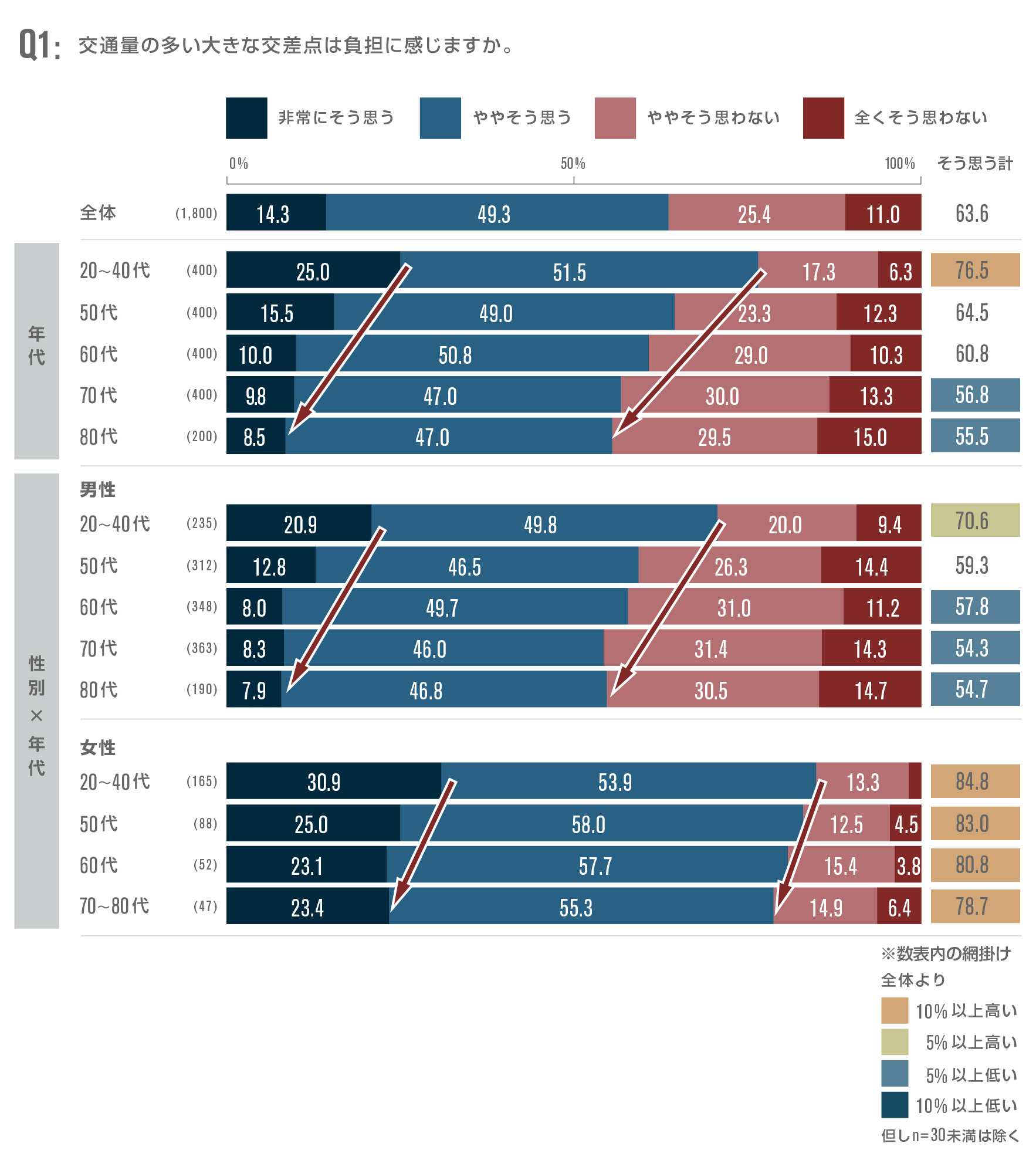

3-1.大きな交差点は負担?

交通量の多い大きな交差点は負担に感じるかについて、「非常に」「やや」そう思うは6割半ば(女性は概ね8割以上)。

年齢が上がると、運転に習熟してくるためか、負担に思う人が少なくなります。高齢になると自宅周辺の移動が増え、幹線道路が交じり合うような大きな交差点に出会う機会が減ってくることも影響しているかもしれません。

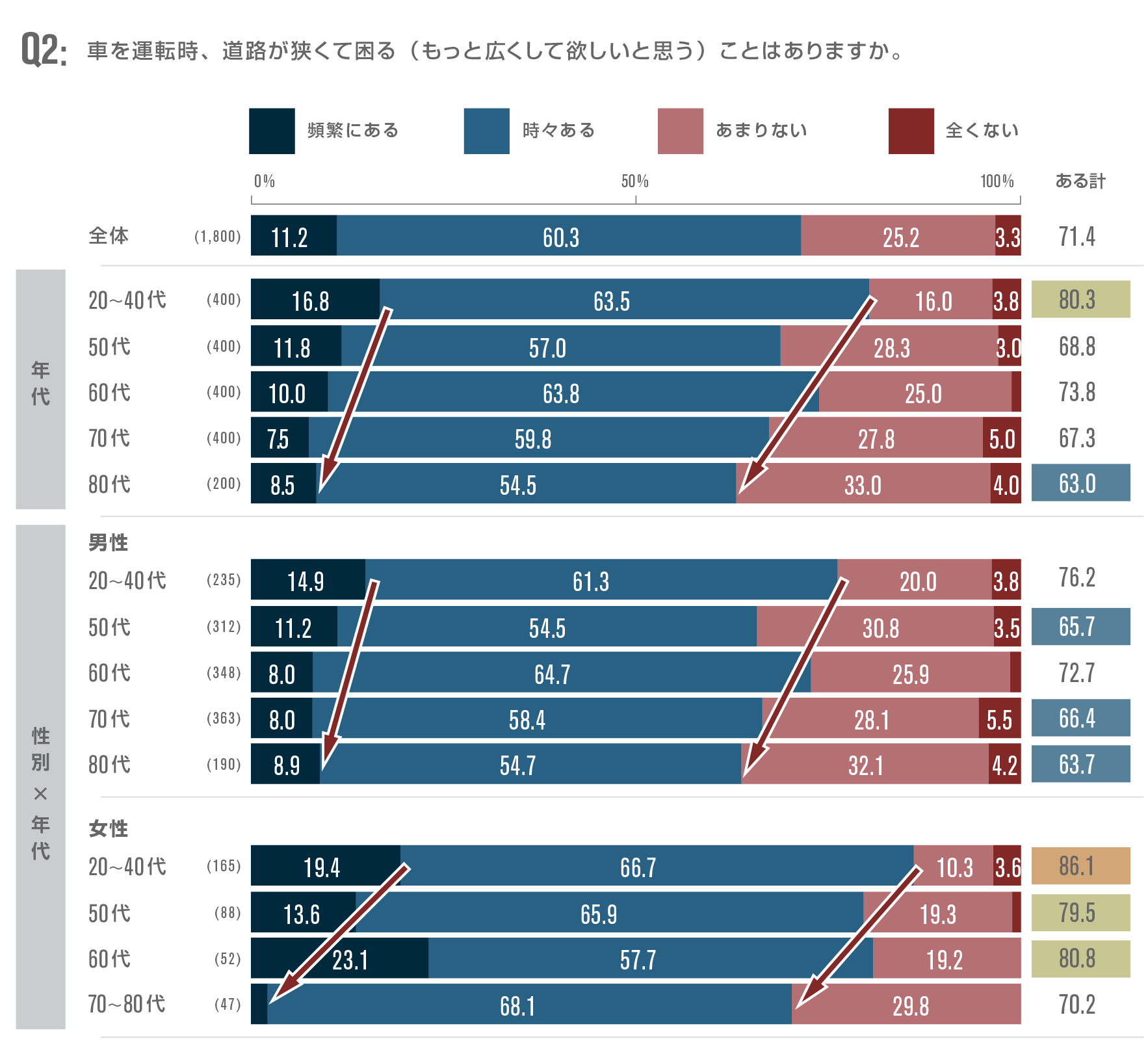

3-2.道路が狭くて困ることは?

車を運転時、道路が狭くて困ることはあるかについて、「頻繁にある」は1割強ですが、「時々ある」を含めると7割強になります。女性のほうが、狭くて困る人は少し多いようです。

年齢が上がると、狭くて困る人は若干減っていく傾向にあります。

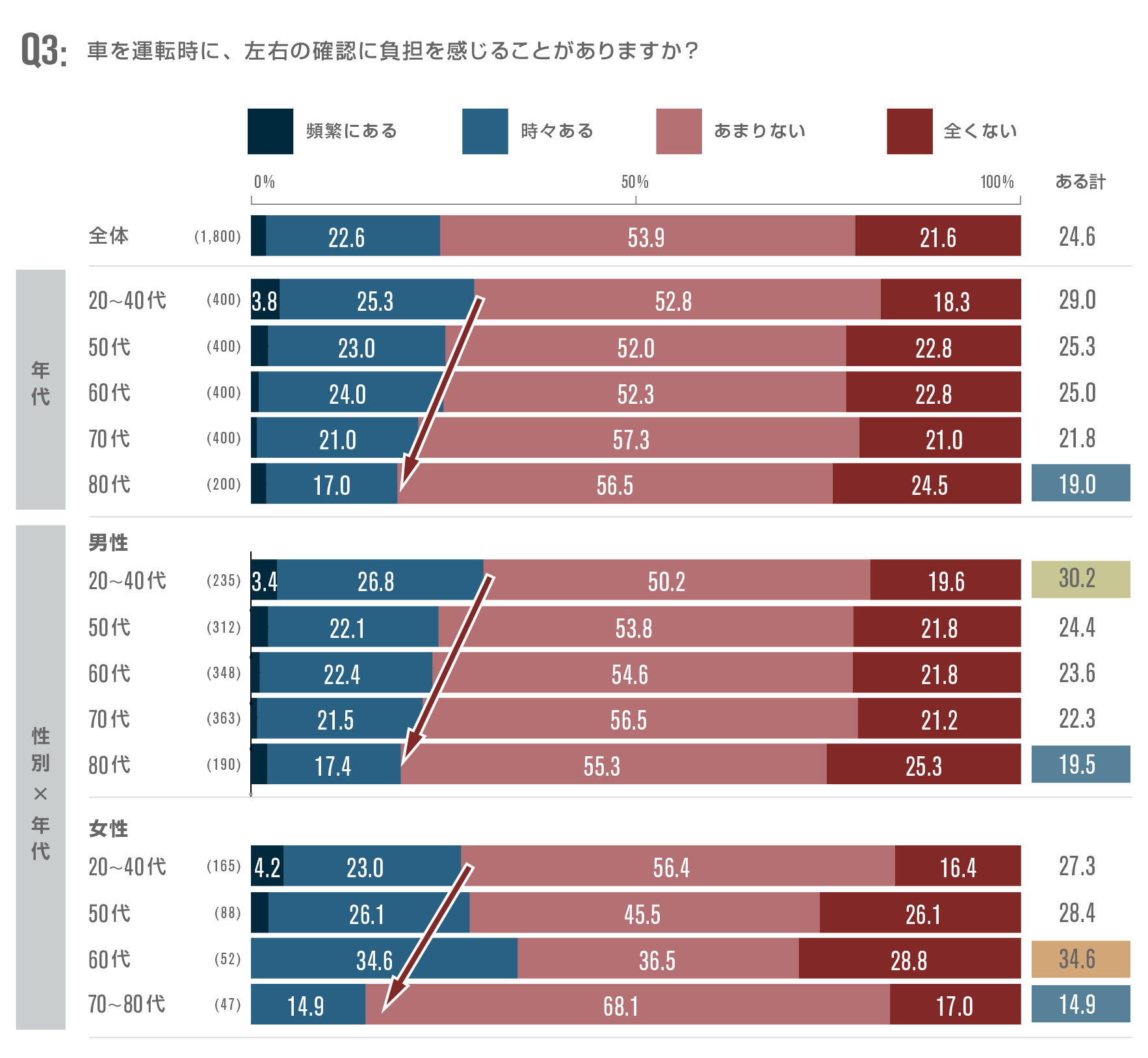

3-3.左右確認は負担?

車を運転時に左右の確認に負担を感じるかについては、「頻繁に」は殆どいませんが、「時々」は2割程度います。

年齢が上がると体力的な負荷は上がるはずですが、負担に思う人は若干減っていく傾向にあります。

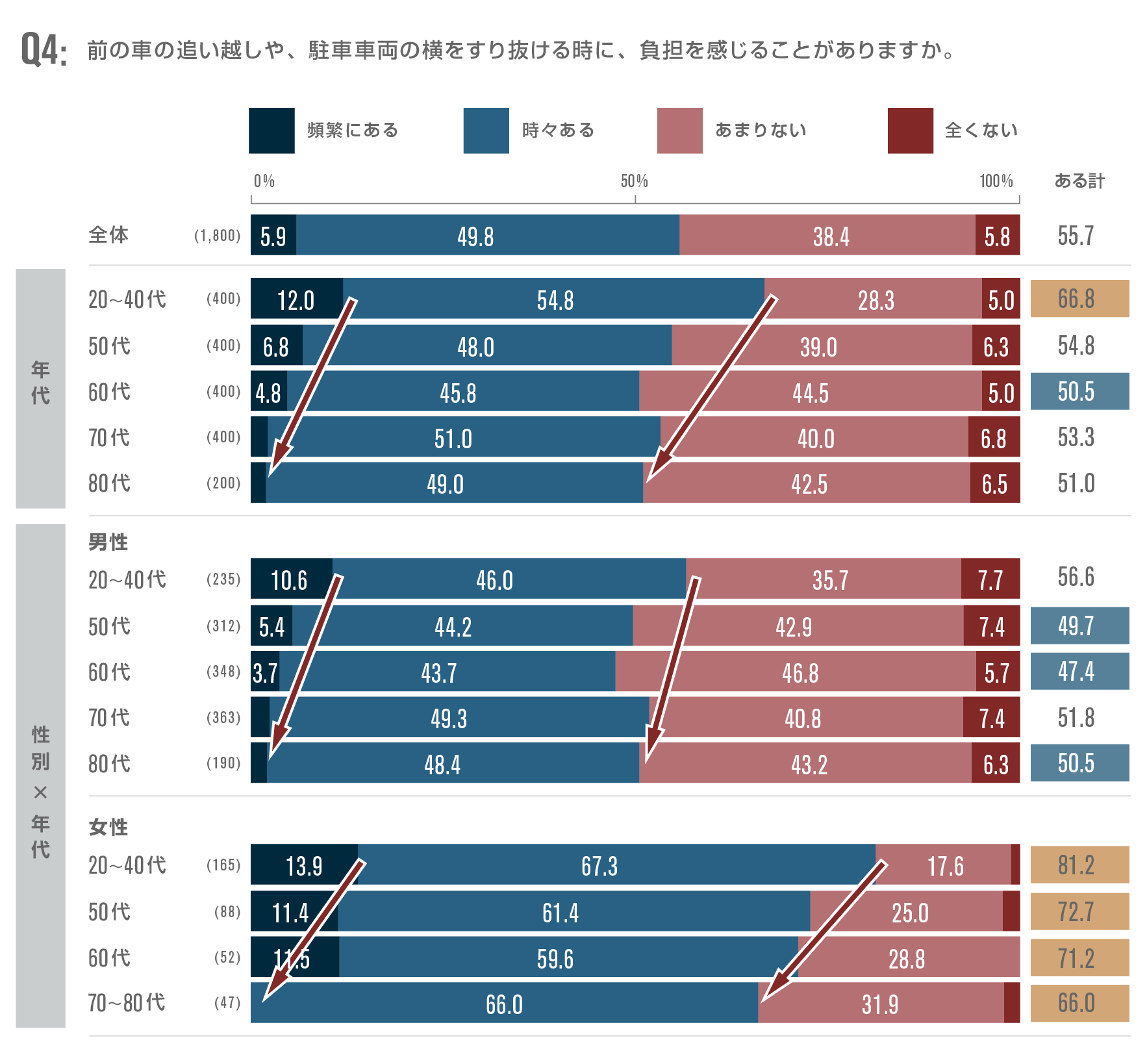

3-4.追越し・すり抜けは負担?

前の車の追い越しや駐車車両の横をすり抜ける時に負担を感じることが、「頻繁に」「時々」ある人は5割強。女性のほうが、負担に感じることが少し多いようです。

ここでも年齢が上がると、負担を感じる人は若干減っていく傾向にあります。

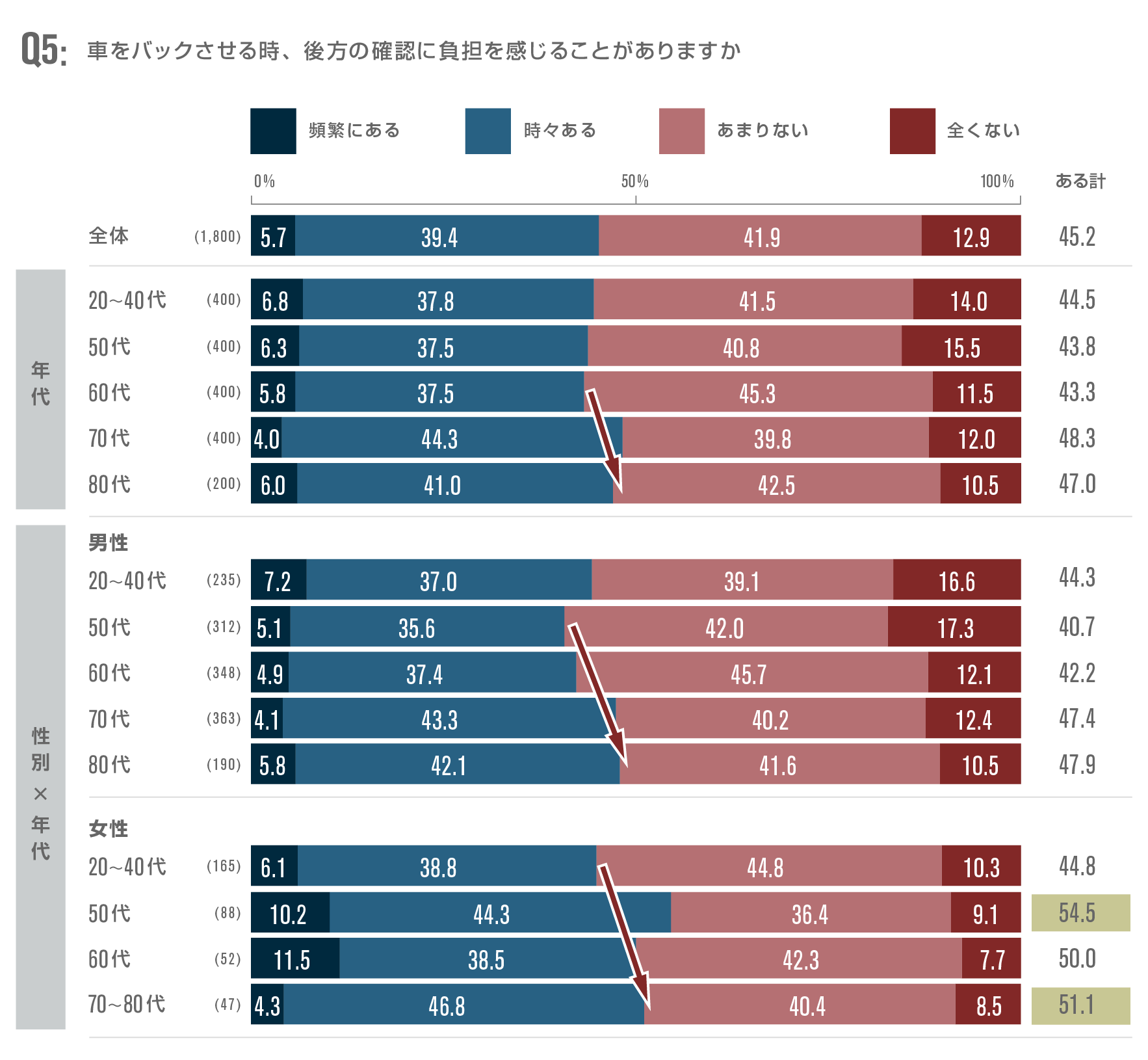

3-5.後を見るのは負担?

車をバックさせる時、後方の確認に負担を感じることが、「頻繁に」「時々」ある人は4割半ば。

70代、80代あたりが、後方の確認に負担を感じる人が多いようです。

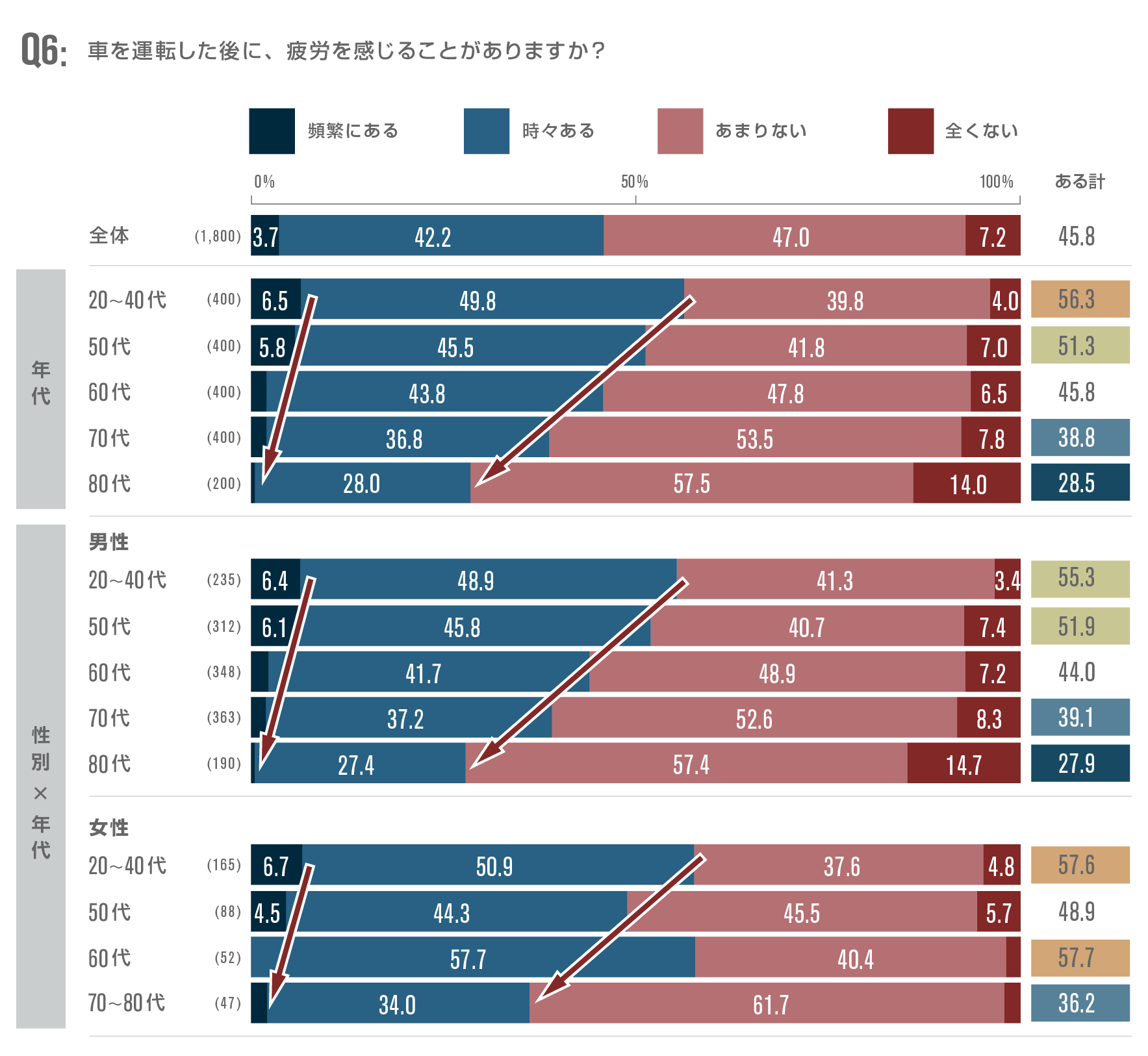

3-6.運転した後は疲れる?

車を運転した後に疲労を感じるかについて、「頻繁に」は少ないですが、「時々」は4割程度います。

年齢が上がるほど、疲労を感じると回答する人は減ります。高齢になると自宅周辺の移動が増えることが一要因と考えられます。今回の調査を見ると、走行距離と年齢、頻度と年齢には部分的な相関は見られるものの、明確ではありませんでした。運転後の疲労は走行場所、渋滞の多い通勤用途か否かなど、色々な要因が関わってくるものと思われます。

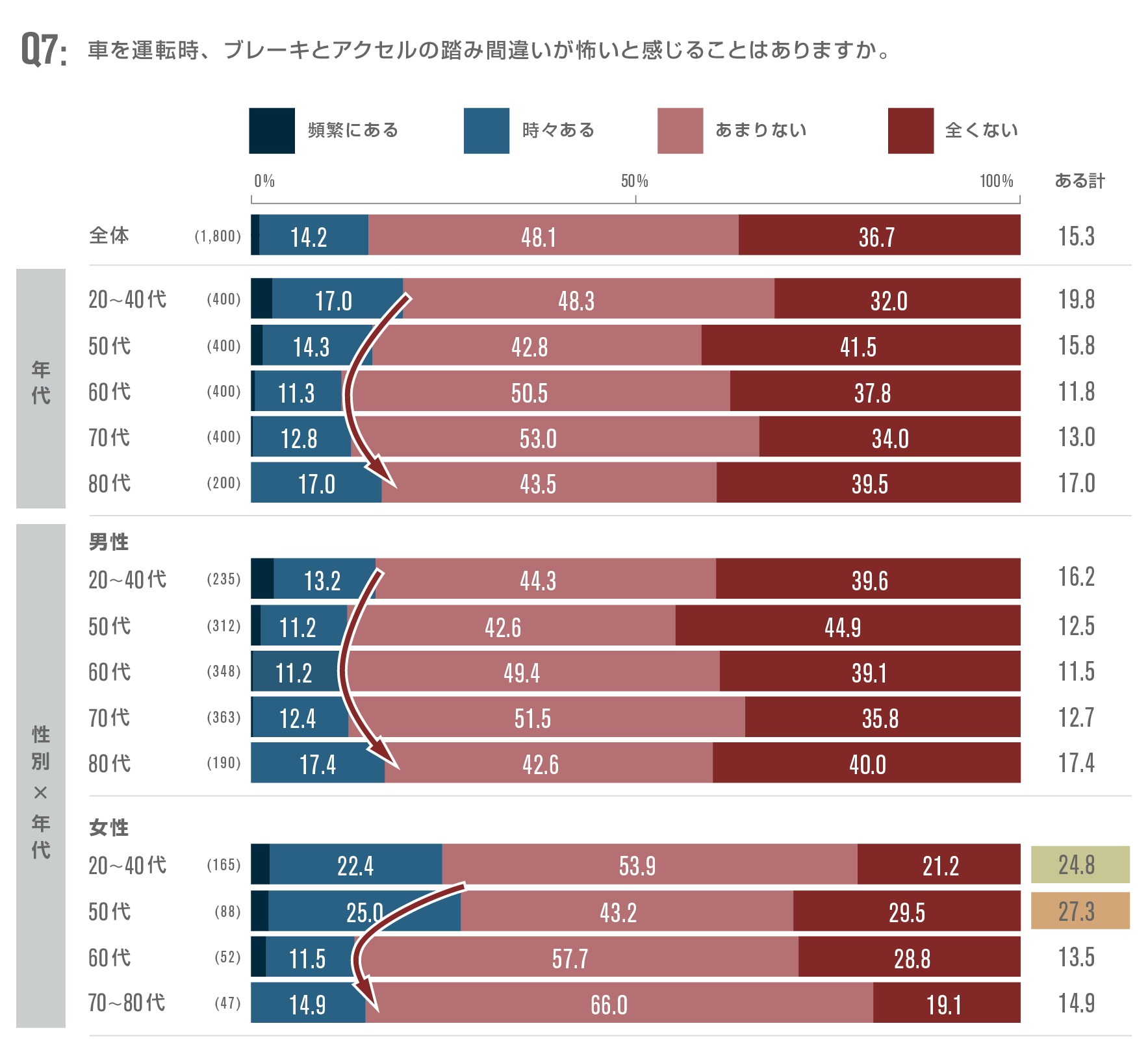

3-7.踏み間違い事故が社会問題となっていますが。。。

ブレーキとアクセルの踏み間違いが怖いと感じることが、「頻繁に」「時々」ある人は約15%でした。重大事故を引き起こす可能性のある重大な操作ミスということを考えると、決して低い数字ではないと思います。

年齢が上がると、60代あたりを底に一旦減少しますが、高齢になるほどまた増加していきます。若い世代は通勤など運転頻度の多さが影響し、高齢者は身体の衰えが気になっているのかもしれませんが、ここはもう一段の研究を要すると考えられます。

3-8.ヘッドライトがまぶしく感じたことは?

対向車のヘッドライトをまぶしいと感じることが、「頻繁にある」人は1割強と多くはないですが、「時々ある」人は約7割と非常に多くなっています。

年齢による傾向は殆ど見られませんでした。

3-9.視野が狭くなり見づらいことは?

視野が狭くなり、周りが見づらく感じることが、「頻繁に」「時々」ある人は3割弱。

男性は年齢が上がると、周りを見づらく感じる人が増え、女性は減っています。

年齢による傾向は捉えがたくなっています。年齢が上がると目の機能の衰えから視野が狭くなる場合があるため、高齢者は身体機能としてこの設問を捉え、それに対し若年層は、集中力・注意力として捉えている可能性が考えられます。

3-10.夜間、見えていますか?

夜間や雨で暗い時に運転している際、歩行者や自転車などを見えにくいと感じることが、「頻繁に」「時々」ある人は8割強と、非常に多いことが分かりました。

年齢が上がると、見えにくいと感じる人が減少する傾向にあります。高齢になると夜間や雨天の外出が減るのが一要因と考えられます。高齢になると一般的に視力が落ちてきますが、それを自覚しにくいこともあるので注意が必要です。

3-11.高齢ドライバーって運転が不自然?

高齢の方には失礼な質問となり申し訳ありませんが、高齢ドライバーの周辺を走行中、加減速や進路変更が不自然で怖いと思ったことがあるかという質問をしてみました。結果、「頻繁に」「時々」あるは8割弱と大きな数字になりました。

20~40代、50代で「頻繁にある」が2割を超えて高くなっています。高齢の方同志は比較的理解しあう傾向が見られます。

エリア別では、都心エリアより、公共交通機関が少なくクルマを手放せない地方エリアで高い比率となっています。

別の質問では年齢が上がるほど、事故回避に自信があるという回答が増えるとのデータがあります(研究通信#2の1号)。この乖離に、高齢ドライバーの交通安全対策のヒントの一つが隠れているようにも思えます。

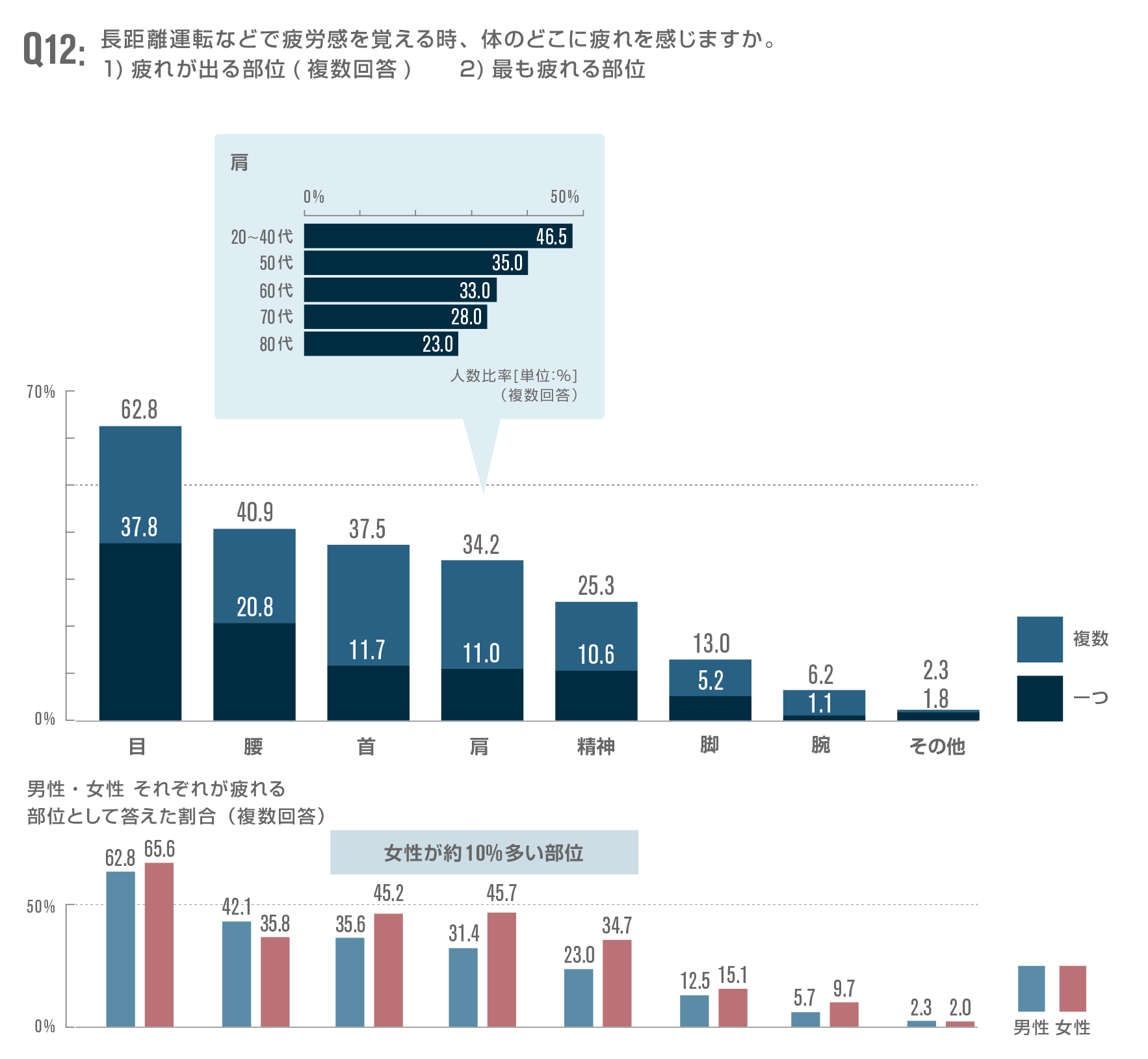

3-12.どこが疲れますか?

長距離運転などで疲労感を覚えるのは、目が最も高く、腰、首、肩が続きます。最も疲れる部位も同様の傾向でした。

年齢が上がると、肩に疲労を覚える人は少なくなります。他では年齢による特徴はあまり出ませんでした。

性別による差は顕著で、全体的に女性のほうが疲労感を覚えることが多く、首、肩、精神では10%以上の差がありました。

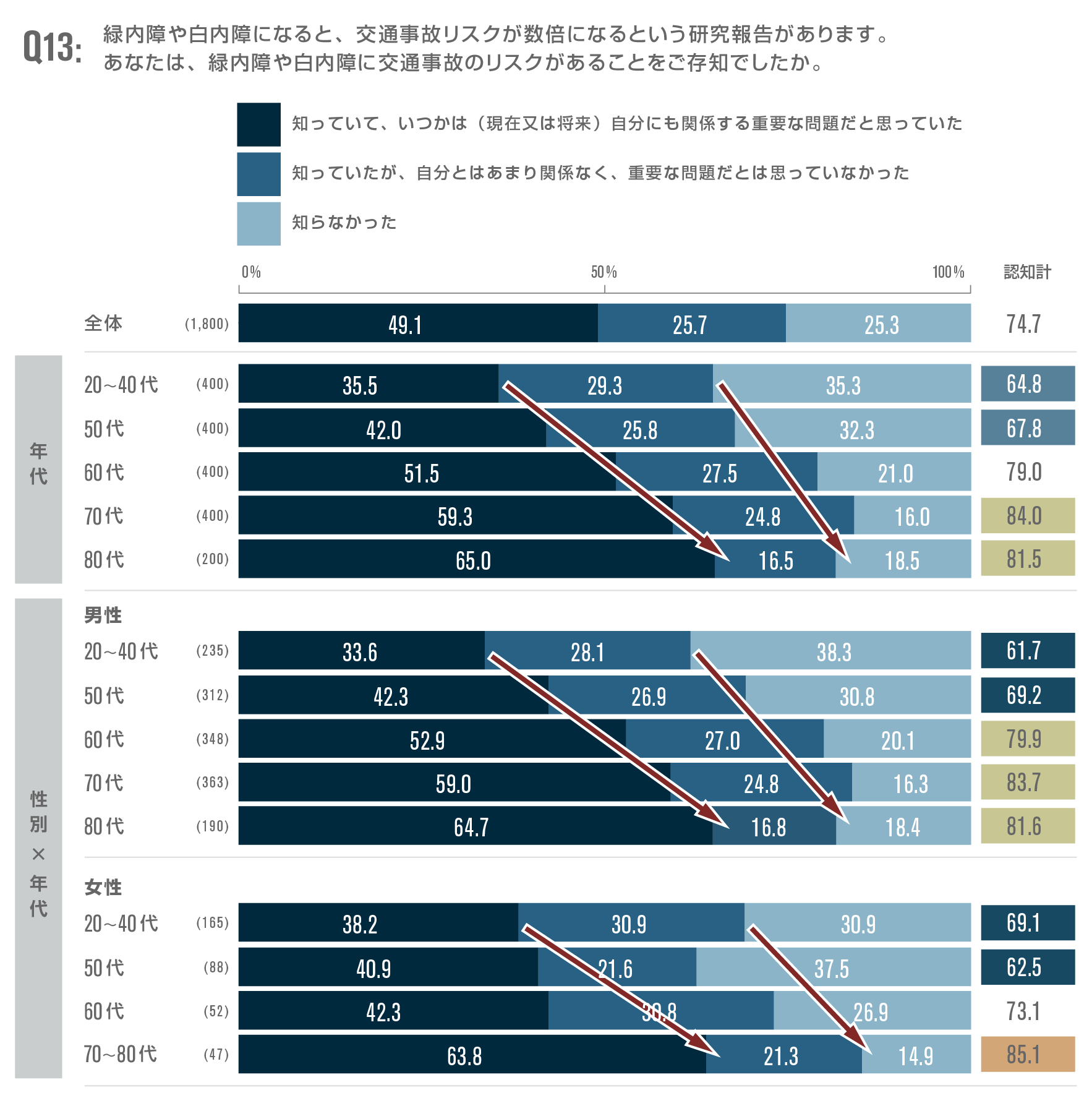

3-13.目の病気による事故リスク、知っていましたか?

緑内障や白内障の交通事故のリスクを知っている人は7割半ばと多くいますが、「いつかは自分にも関係する重要な問題」と認識している人は半数弱となっています。

年齢が上がると、このリスクを自分事として認識する人は増えていきます。

しかし、80代でも35%の人が自分事として認識していないようです。運転に影響が考えられる目の衰えは、誰にでも訪れると思ったほうが良いでしょう。

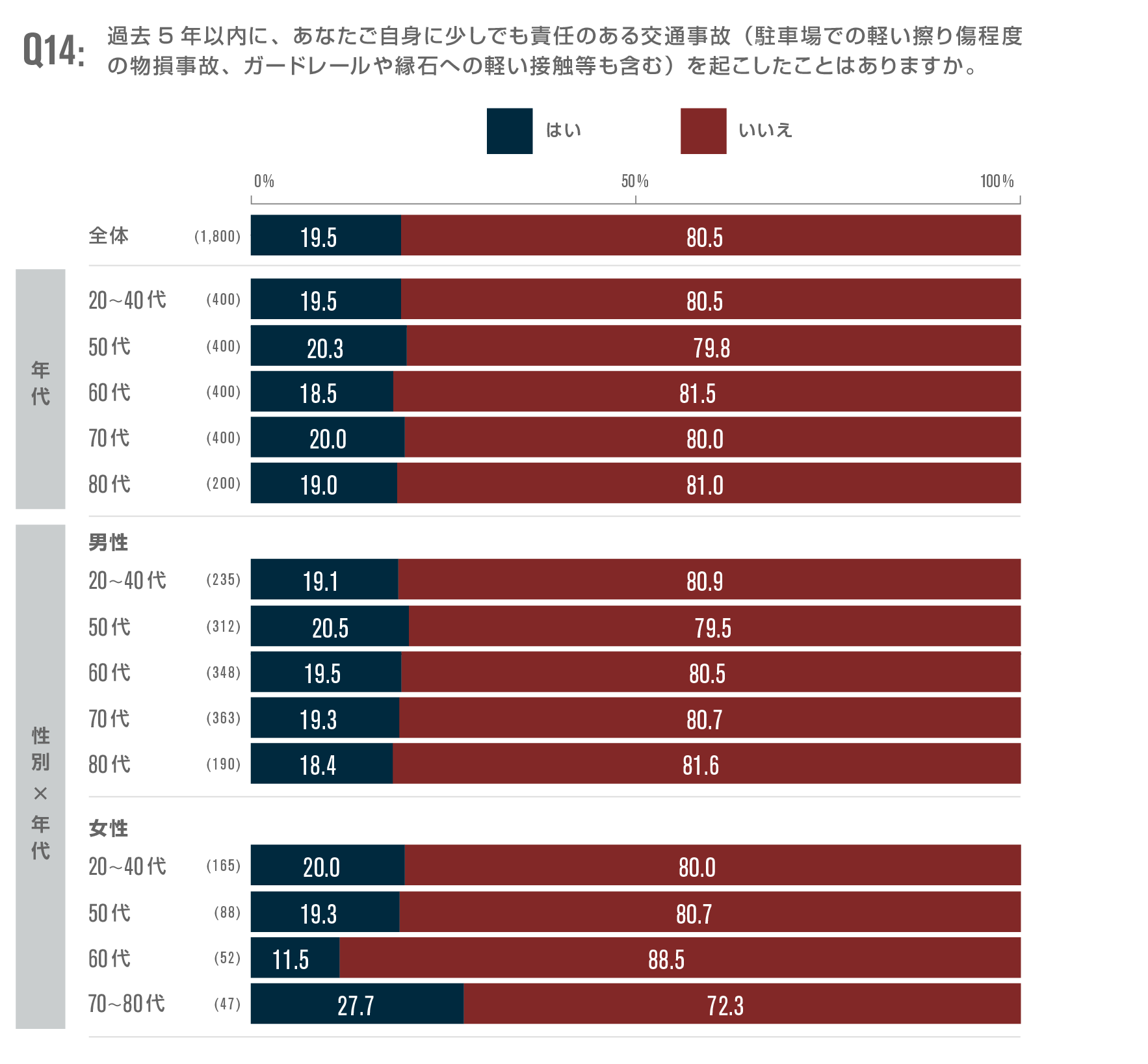

3-14.交通事故の経験は?

過去5年以内に、自身に少しでも責任のある交通事故を起こした経験のある人は、約2割でした。駐車場での擦り傷など小さいものを含めると多くの人が交通事故に遭われているようです。

年齢別の特徴は見られませんでした。

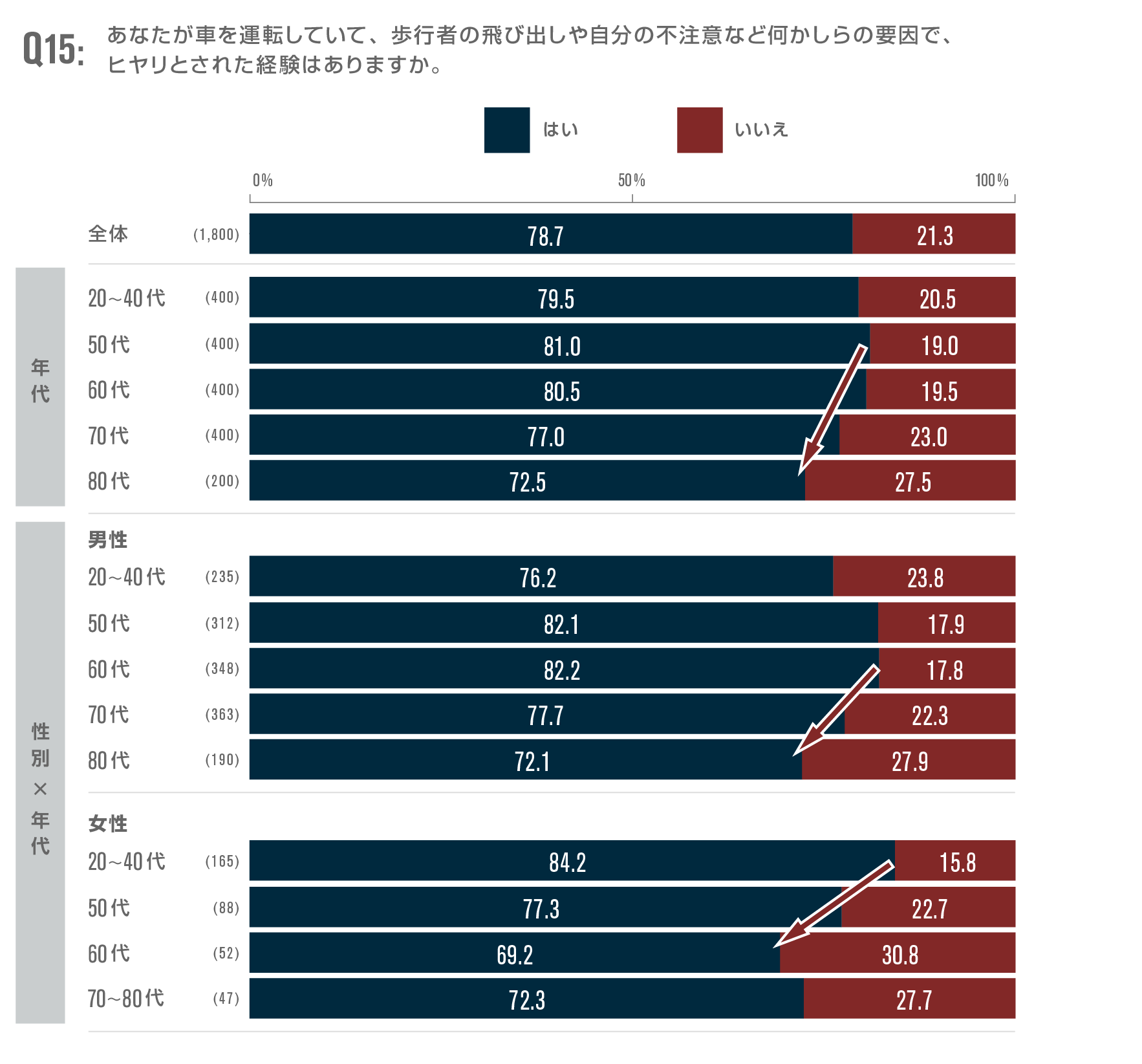

3-15.ヒヤリとした経験は?

歩行者の飛び出しや自分の不注意など何かしらの要因で、ヒヤリとされた経験のある人は、8割弱でした。

年齢が上がると、ヒヤリとされた経験のある人は若干減る傾向にあります。高齢になると補償運転*を行うのが要因の一つと考えられます。但し、自分が危険シーンにいることをいつも正確に認識できているとは限らず、高齢ドライバーは相対的に危険にあってないとは言いきれないと考えられます。

*補償運転…運転機能の低下を補うため体調・天候・道路状況等を考えて安全運転すること

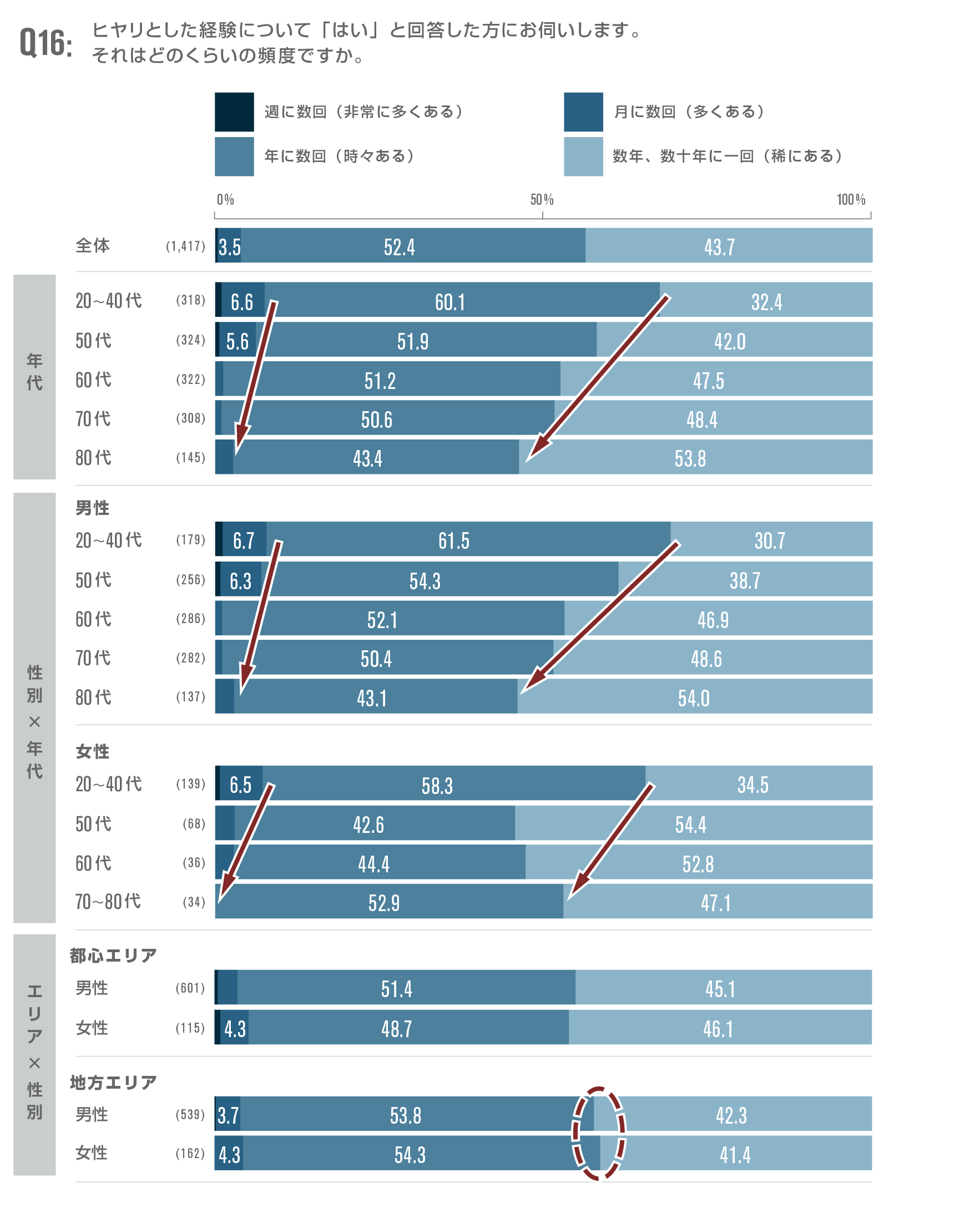

3-16.ヒヤリとした回数は?

ヒヤリとした経験は、頻繁にはないようですが、年に数回(時々ある)は半数強いました。

都心エリアより地方エリアのほうが、若干ヒヤリ経験が多いようです。

ヒヤリとした経験の有無と同様に、年齢が上がると、ヒヤリ経験の回数は少なくなる傾向にあります。

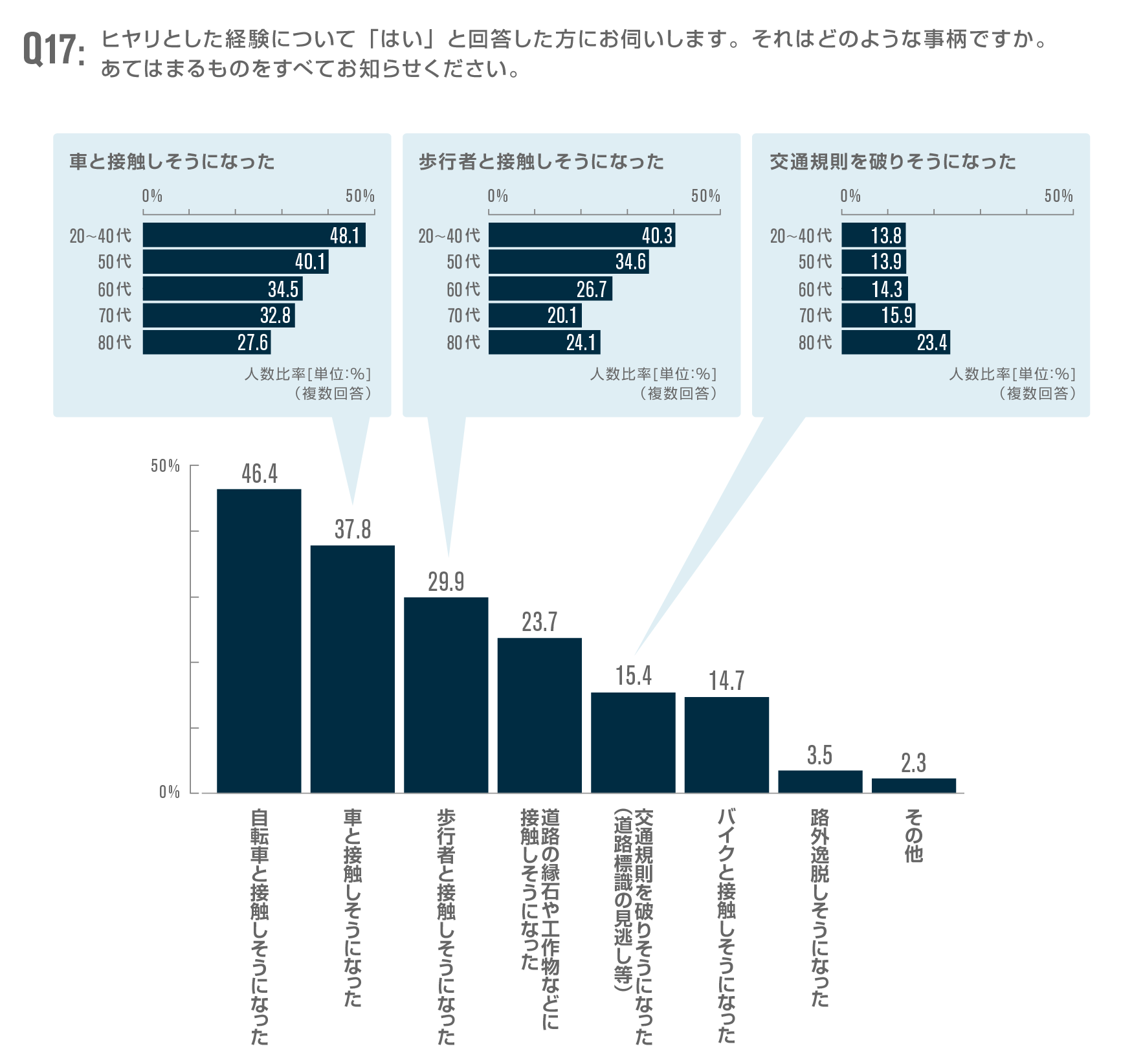

3-17.何にヒヤリとしましたか?

ヒヤリとした事柄(対象)は、自転車→車→歩行者→道路縁石・工作物→交通規則→バイク、の順でした。

年齢別では、ヒヤリとした事柄が車と歩行者に対しては、年齢が上がると少なくなります。一方、交通規則に対しては、ヒヤリが増えていく傾向にあります。

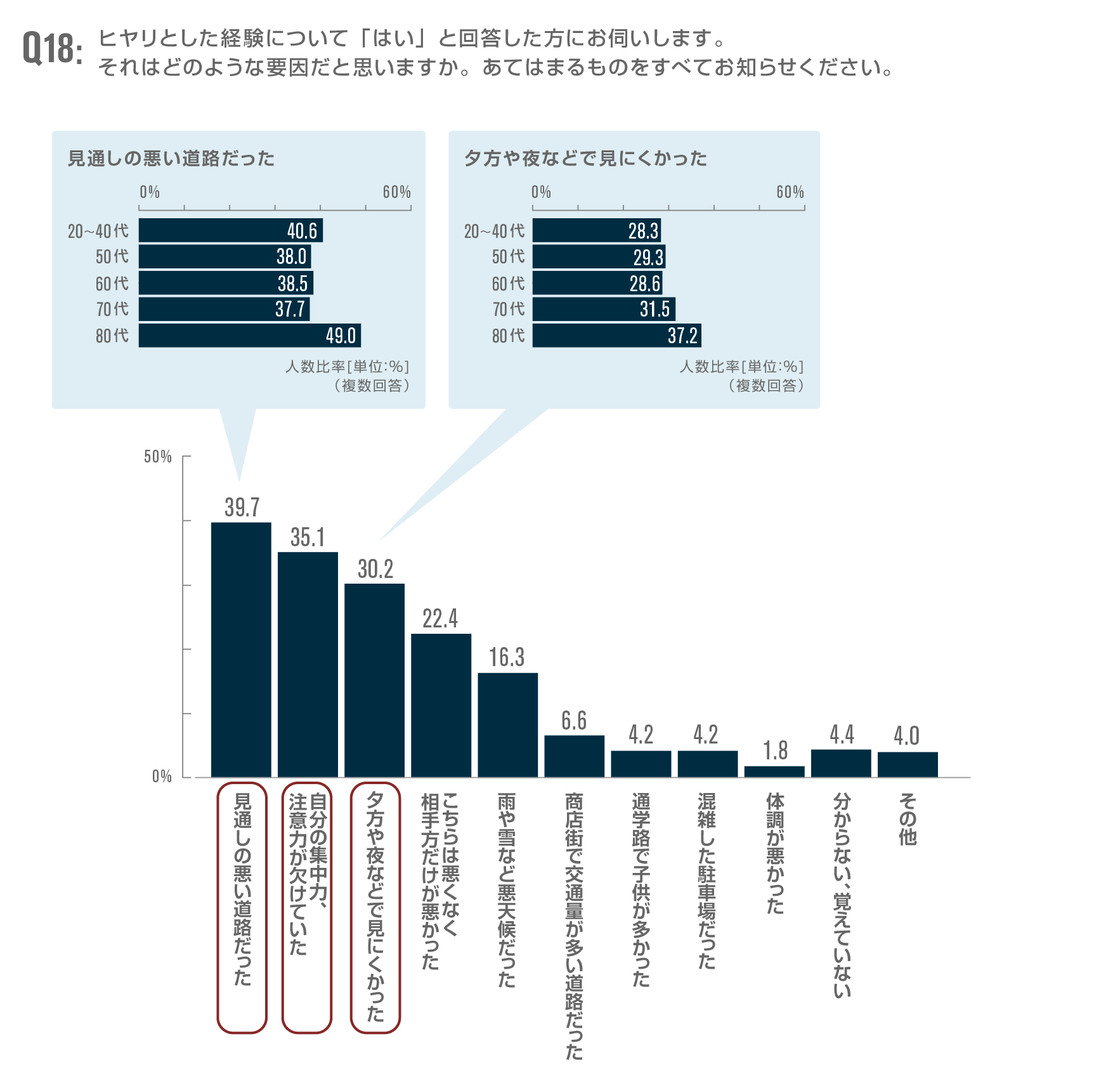

3-18.ヒヤリとした要因は?

ヒヤリとした要因は、見通しの悪い道路、集中力・注意力の欠如、夕方や夜などで見にくかった、が上位3つです。相手方だけが悪かったも多く、22%です。

年齢が上がると、夕方や夜などで見にくかったが増える傾向にあります。80代に顕著に多かったのは、見通しの悪い道路(49%)、夕方や夜などで見にくかった(37%)、でした。

分析まとめ

危険源発見・運転操作スキルに関わる意識については、高齢になるほど、大きな交差点、狭い道路、左右の確認、追い越し・すり抜けに負担を感じる人が減ります。また、暗い時に歩行者や自転車などを見えにくいと感じることや、運転後の疲労、ヒヤリとした経験も減っていきます。高齢ドライバーは総じて運転に負担を感じていないという結果になりました。

一方で、高齢ドライバーの周辺を走行中、加減速や進路変更が不自然で怖いと思ったことがある人は8割弱と多くいました。また、研究通信#2の1号で報告したように、高齢になるほど交通事故の回避に自信があると思う人が増えていきます。高齢ドライバーのこの自信、安心感が交通事故の危険を増やすことに繋がっている可能性があり、注意が必要です。

ペダル踏み間違いの不安は、年齢が上がると60代あたりを底に一旦減少しますが、高齢になるほどまた増加していきます。ペダル踏み間違いによる悲惨な事故は、昨今多く報道されていることもあり、高齢ドライバーは自らその危険を自覚しているようです。

また、緑内障や白内障により交通事故リスクが上がることにも注意が必要です。このリスクを知っている人は7割半ばと多くいますが、「いつかは自分にも関係する重要な問題」と認識している人は半数弱となっています。80代でも3割以上の人が自分事として認識していないことが分かりました。運転に影響が考えられる目の衰えは、誰にでも訪れると思ったほうが良いでしょう。

交通安全未来創造ラボから

ドライバーの皆さんへのメッセージ

運転に負担を覚えなくても、高齢になると運転に関わるスキルは

無意識のうちに衰えてきます。

この衰えは、時期には個人差があっても誰にでも平等にやってくるものです。

健康に生活を送れて、且つ運転寿命を延ばすには、

まずは身体や運転スキルの衰えを自覚すること、

次にその衰えの速度を減らし、できれば回復に向かうための

訓練を行うことをお勧めします。

交通安全未来創造ラボでは、それをサポートする活動を行っていきます。

次回の研究通信は、

危険源発見スキル・運転操作スキルに

に関わる意識の続報です。

- レポート制作:

- 堀越実研究員、大村佳子研究員、大槻裕茂研究員(サポート:奥田寛規研究員)

- アドバイザー:

- 長谷川哲男ラボ リーダー兼 研究員、ラボ研究員各位

※本稿は交通安全未来創造ラボの独自調査によるものですが、一部(公財)交通事故総合分析センター(ITARDA)などのデータ・公表資料も参考にさせて頂きました。この場をお借りして感謝申し上げます。