研究通信

2024.08.21

研究通信#9

交通安全と有効視野計測

システムの関連研究2

トレーニングによる有効視野の拡大効果

1.はじめに

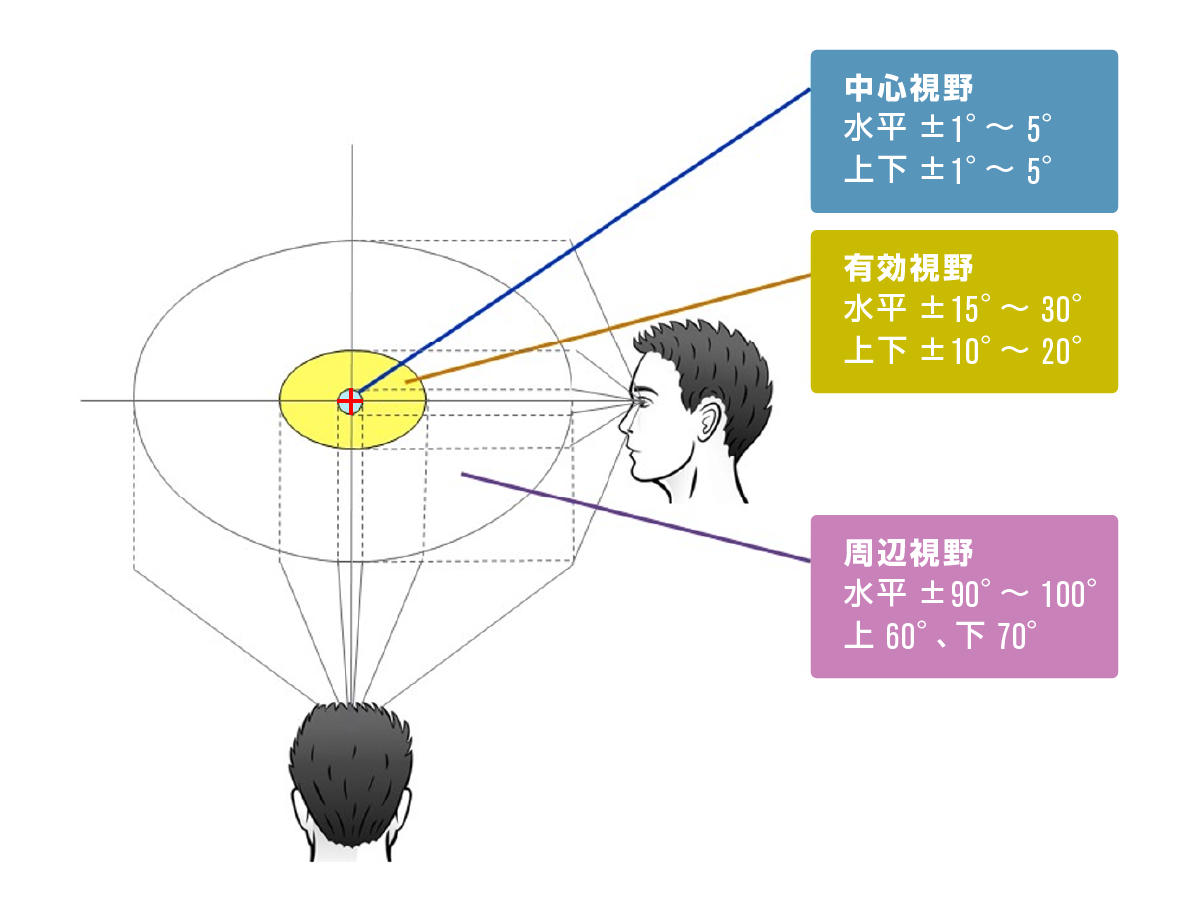

有効視野とは、中心を見ながら同時に情報処理を行える領域とされ、一般的な視野よりも狭い範囲のことを指します(図1)。有効視野は測り方に大きく影響されますが、一般的に左右に30度、上下に20度程度とされています(計測方法により差があります)。実際に運転している場面では、前方に注意を向けている領域とその周辺くらいまでをイメージするとわかりやすいかもしれません(図2)。有効視野は交通事故との関連が高く、その広さは年齢や課題の複雑さにも影響されるため、交通安全の分野で積極的に研究が進められています。

交通安全未来創造ラボでは、北里大学が中心となり、日産自動車株式会社の監修と株式会社PRIDISTの協力のもと、有効視野計測システムのプロトタイプを開発しました。前回の研究通信#7では、中心を見ながら同時に情報処理を行える領域である有効視野が年齢によって異なることをご紹介しましたが、今回は、その有効視野がトレーニングよって拡大するのかを検証しました。

図1 中心視野、周辺視野、有効視野の関係

前方の十字を見ている場合、青色で示した範囲が中心視野、その周りの黄色い領域が有効視野の範囲です。この範囲の情報に対しては素早く気付き、すぐに反応することがきます。これより外側の周辺視野では見えてはいても気付きにくく、素早く反応するのが難しくなります。この有効視野の広さは、測定方法や年齢層などによっても異なります。

図2 運転時の有効視野のイメージ

中央にある円形の部分は、私たちが運転時に注意を向けている領域です。この領域にある視覚情報に対しては早く反応することができますが、この範囲の外側に対しては反応が遅くなります。歩行者や自転車など、横方向からの急な飛び出しに気付きにくいのはこのためです。

2.実験方法

2-1.有効視野の計測方法

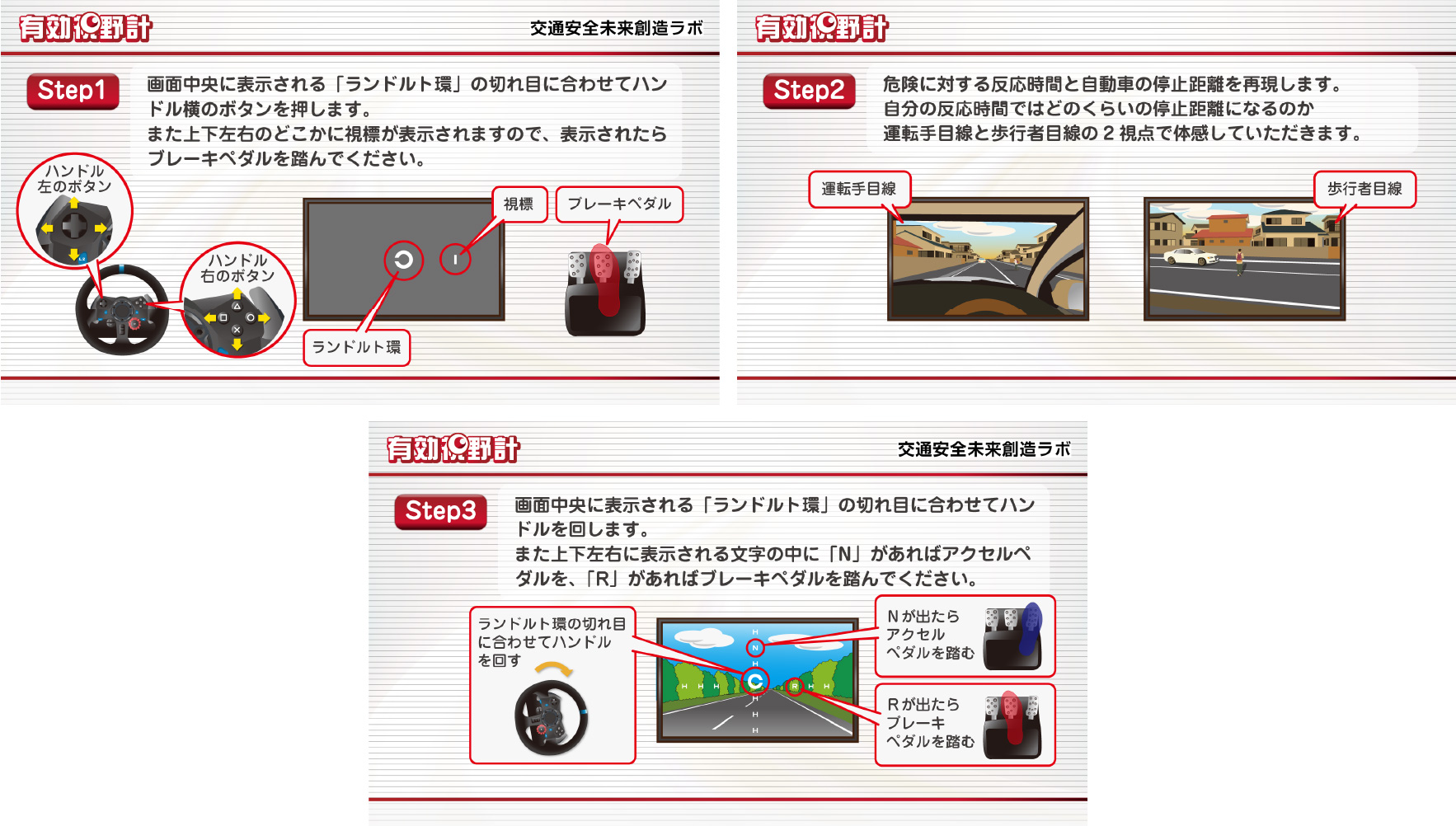

有効視野計測システムは、以下の3ステップで構成されています(図3)。ステップ1は、単純な条件による反応時間と有効視野範囲の計測です。視野の中心にランドルト環という視力検査で使われる環を提示し、環の切れ目を手元のボタンで操作して答えます。

この状態で遠方にいる人の上半身の見え方を想定した長方形の視標(視覚的な標的)を周囲に提示し、見えたらブレーキペダルを踏み、反応時間を計測します。反応が速い人は有効視野が広く、反応の遅い人は有効視野が狭い人となります。

ステップ2は、ステップ1の反応時間と有効視野の結果から日常での危険な状況を体験します。自身の反応の遅れがどのくらい危険な状況になるのかを、ドライバーと歩行者の双方の視点で体験することができます。このように有効視野が狭くなった状況を日常生活の中に置き換えることで、危険性をイメージしやすくなると思います。

ステップ3は、より複雑な判別作業や運転操作を加えて、有効視野がさらに狭くなる条件を作ります。中心にあるランドルト環の切れ目の方向にハンドルを操作し、周辺視野ではRやNなど特定の文字を探す視線探索を行います。手足と眼の共同運動を加えることで注意を分散させて、複雑さの影響で反応が遅くなることを体験してもらいます。

図3 有効視野計測システムの3ステップ

2-2.今回の実験方法

視力の良好な52名の研究協力者(*1)を対象に、有効視野計測システムを使って研究を行いました。

ステップ1の単純な条件とステップ3の複雑な条件(複雑な判別作業や運転操作を加えた条件)をそれぞれ2回繰り返して実施し、周辺視野の範囲と反応時間を調べて高齢者と若年者で比較を行いました。

*1:研究協力者

・高齢者(65歳以上):20名(男性10名、女性10名)

・若年者(18歳~34歳):32名(男性4名、女性28名)

3.実験結果

トレーニングにより有効視野は拡大し、反応時間が短縮することがわかりました。

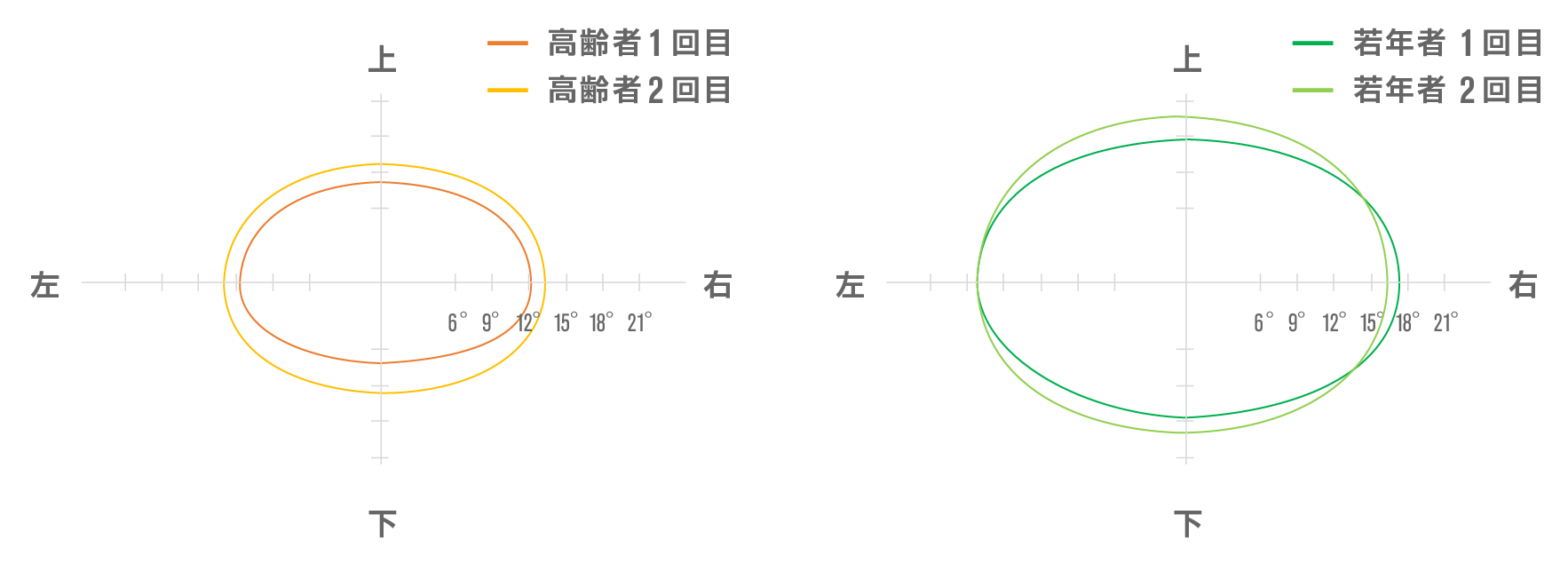

トレーニングの効果①:有効視野が拡大しました

トレーニング後の有効視野の範囲は、トレーニング前と比べて平均1.1度拡大し、高齢者で最大で3.5度、若年者で1.6度拡大しました(図4)。角度で表すとわずかな広がりですが、有効視野が1度広がることには大きな意味があります。例えば、道路を直進中に、15km/hで走行する自転車が道路の右方向からこちらに向かって横断してくる場面を想定すると、有効視野が1度広がれば、ドライバーはその自転車に約0.2秒早く気づくことができます(*2)。少しでも早く気づくことができれば、その分早く減速することができ、安全運転につながります。

図4 1回目と2回目の計測での有効視野

左側が高齢者、右側が若年者の有効視野の結果です。色の濃い線が1回目、色の薄い線が2回目の有効視野の範囲で、高齢者の2回目の計測結果では上下左右で範囲が広がっています。若年者は上下方向で範囲が広がりました。

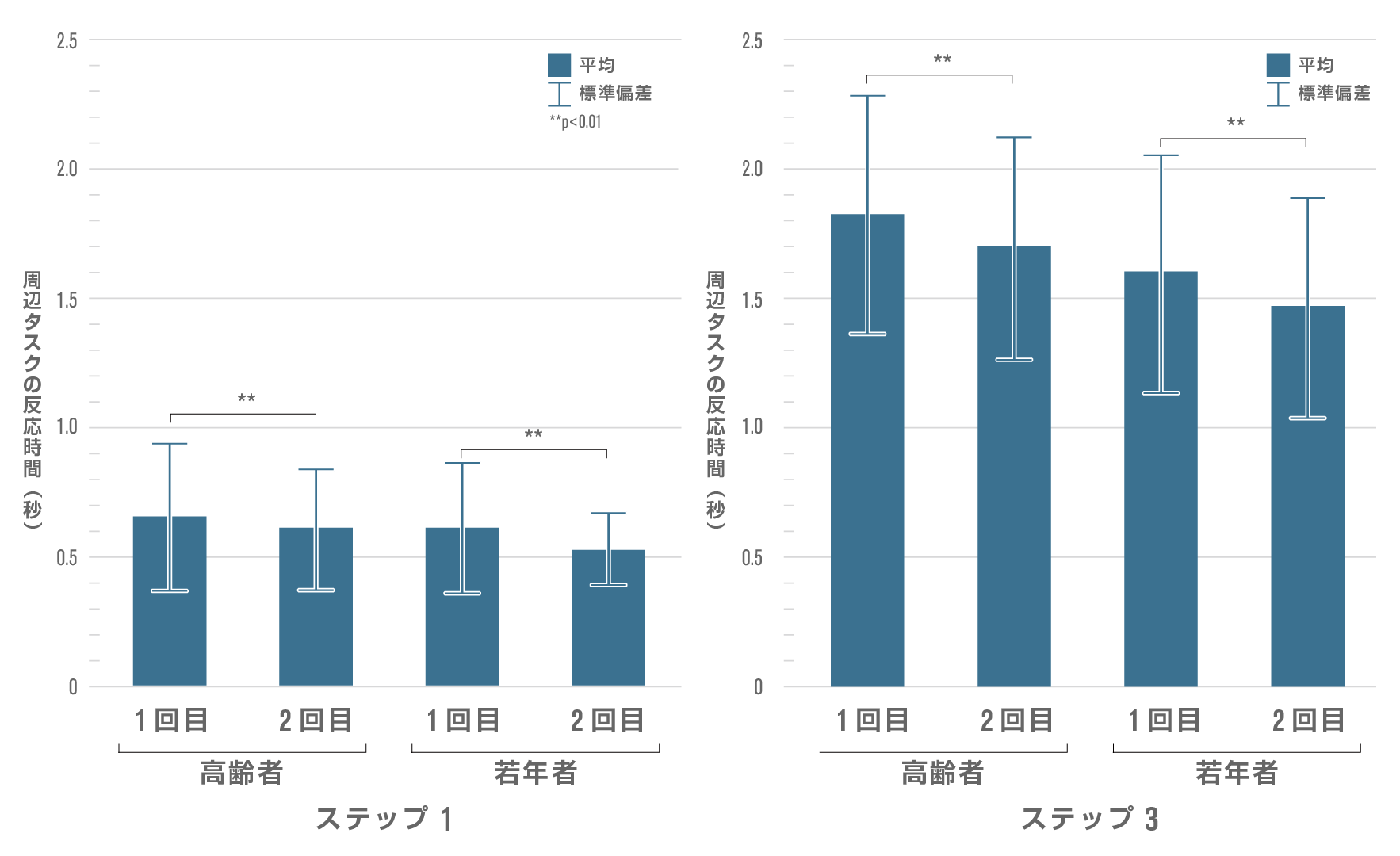

トレーニングの効果②:反応時間が短縮されました

ステップ1、ステップ3ともに高齢者、若年者のいずれも、1回目より2回目の反応時間の方が短くなりました(図5)。単純な課題のステップ1では、高齢者の2回目の反応時間は、若年者の1回目の反応時間と同程度でしたので、高齢者でもトレーニングすることで若年者と同等に反応できるようになることがわかりました。

図5 ステップ1とステップ3の反応時間

ステップ1が単純な課題、ステップ3が複雑な課題の反応時間を示しています。どちらの課題も、高齢者、若年者共に1回目よりも2回目の方が早く反応できています。

4.研究成果の意義

本研究により、有効視野計測システムを使ったトレーニングで有効視野が広がり、反応速度も向上することが明らかになりました。このトレーニングの効果は、運転中だけでなく、運転をしない時にも役立ちます。ドライバーにとっては、車や歩行者、自転車の飛び出しや路上の障害物・標識等に素早く気づき、危険を回避する行動を取れるようになり、事故を防ぐことにつながります。運転をしない歩行者の場合でも、歩道の近くを通る自転車や、横断歩道を渡る際に交差点を曲がってくる車に気づかず接触しそうになった経験がある人も少なくありません。そのような状況でも、早く気づくことができれば接触事故を防ぐことができます。

今後はこの研究成果を活用して、有効視野のトレーニングを啓発活動に取り入れていき、自動車のドライバーだけでなく、歩行者や自転車の安全性向上に貢献したいと考えています。

*2:この計算は、ドライバーから自転車までの距離が約44m、ドライバーは停止中の車に乗っていると仮定しています。実際の有効視野は、車が停止中か走行中か、状況によって異なります。この約44mという距離は、60km/hで走行する車が停止できるまでの距離を参考にしています。

交通安全未来創造ラボから

皆さんへのメッセージ

交通事故と関連が高いと言われている

有効視野については、

その大切さを体験できる

バーチャルリアリティ(VR)型

ドライビング・シミュレーターを制作し、

『NISSAN Heritage Cars & Safe Driving Studio』にて公開中です。

是非ご体験ください。

脳が認識して見えている有効視野の範囲は

年齢とともに狭くなりますが、

トレーニングで改善できる可能性があります。

今後は、トレーニングにも着目した

取り組みを行っていきたいと考えています。

交通安全未来創造ラボの

活動にご期待ください。

- レポート制作:

- 宮坂 真紀子(北里大学 医療衛生学部 リハビリテーション学科 視覚機能療法学専攻 特別研究補助員)

川守田 拓志 特別研究員(北里大学 医療衛生学部 リハビリテーション学科 視覚機能療法学専攻 准教授)